【会員限定】2022年卒採用動向からひも解く、これからの採用戦略

株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ1部

マイナビキャリアリサーチLab 主任研究員

宮地 太郎(みやじ たろう)

2004年、株式会社マイナビに入社。新卒領域の営業、制作、イベント、採用管理・代行部門で、幅広い業界・企業の採用広報戦略立案や課題解決に携わる。

現在は新卒領域の学生、大学および企業向けアンケート調査の立案・運用・分析やマイナビキャリアリサーチLab(https://career-research.mynavi.jp/)の主任研究員として人材・雇用領域全般の調査・研究に従事。

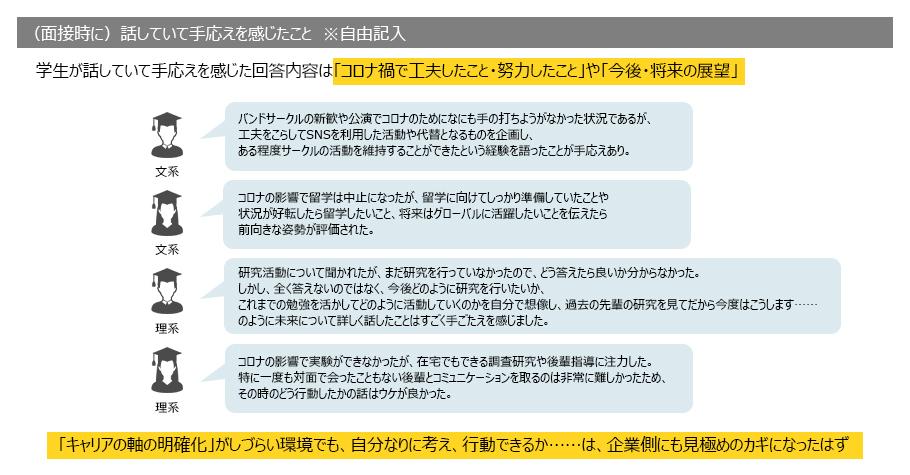

22年卒学生は研究活動やゼミ活動が開始・本格化する3年次の授業の多くがオンライン化されました。また、「アルバイト」や「学生時代に打ち込んだこと」などについても、コロナ禍で日常生活が制限されていたことで、話しやすいエピソードや実績が減り、採用面接で答えづらいと感じた学生も少なくないようです。

実際に、当セミナーを受講していた企業の方からも、「面接で自分のことをアピールするぞ!という学生が少なかった」「面接では、一問一答のような答え方しかできない学生も目立った」などの声が挙がっていました。

そんな中、学生自身が手応えを感じた内容は、「コロナ禍で工夫したこと・努力したこと」や「今後・将来の展望」でした。

実際に、当セミナーを受講していた企業の方からも、「面接で自分のことをアピールするぞ!という学生が少なかった」「面接では、一問一答のような答え方しかできない学生も目立った」などの声が挙がっていました。

そんな中、学生自身が手応えを感じた内容は、「コロナ禍で工夫したこと・努力したこと」や「今後・将来の展望」でした。

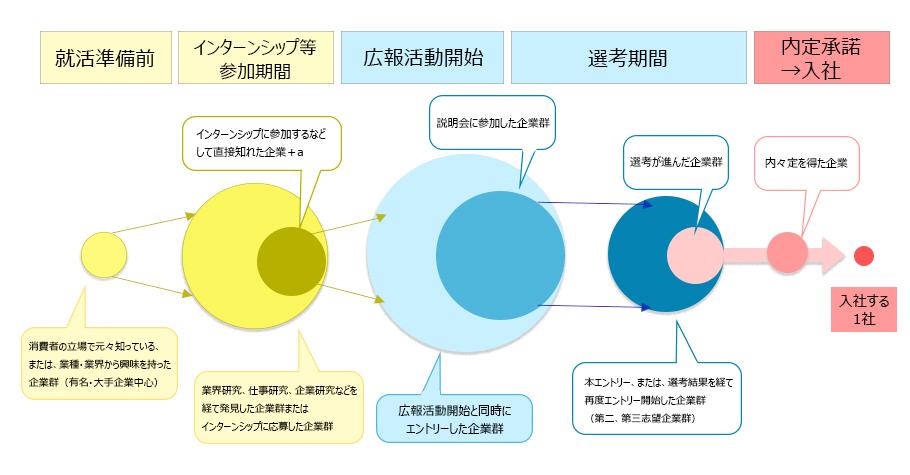

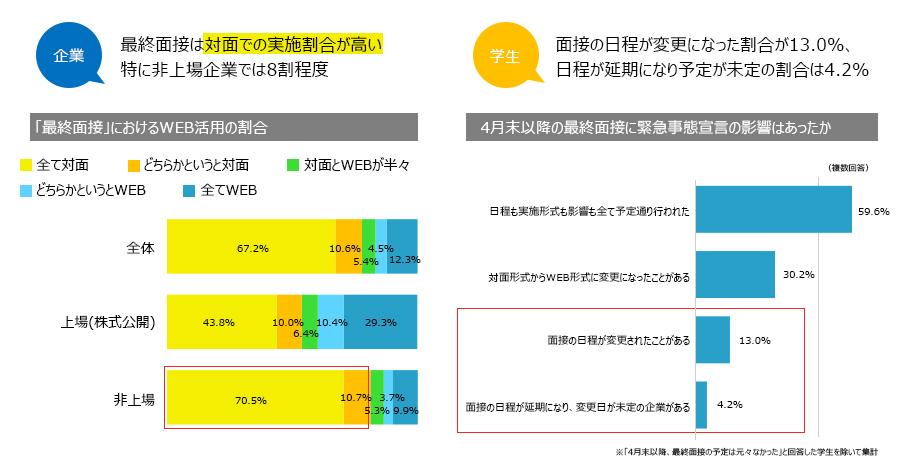

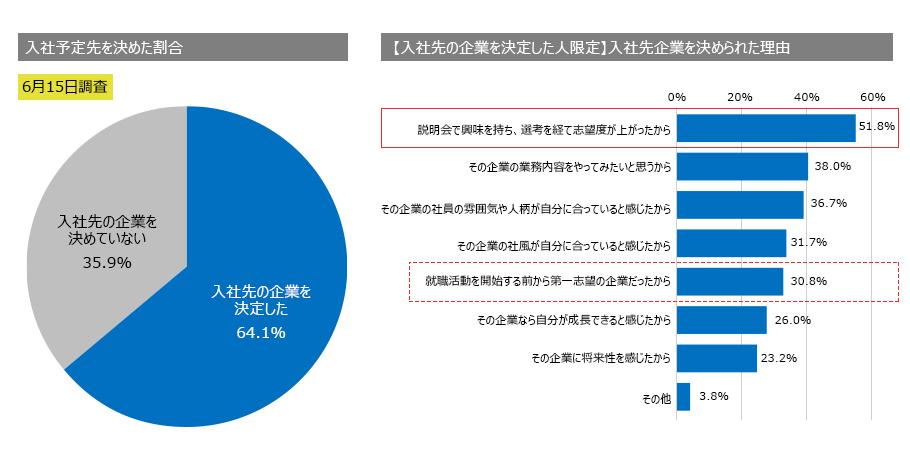

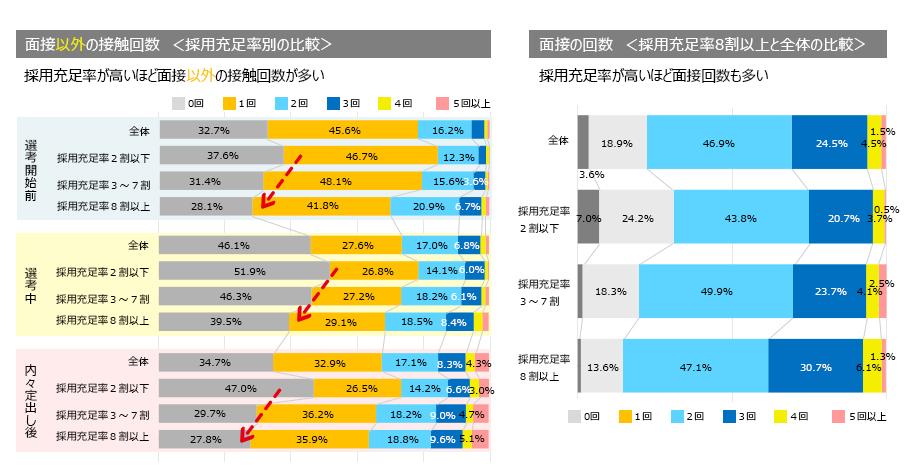

内々定を保有している学生に「入社企業を決めた理由」を聞いたところ、51.8%の学生が 「説明会で興味を持ち、選考を経て志望度が上がったから」と回答しています。「就職活動を開始する前から第一志望の企業だった」を21.0ptも上回りました。

学生は就職活動中の企業との接点を複数回経て、その企業への志望度を上げていく割合が高くなっています 。

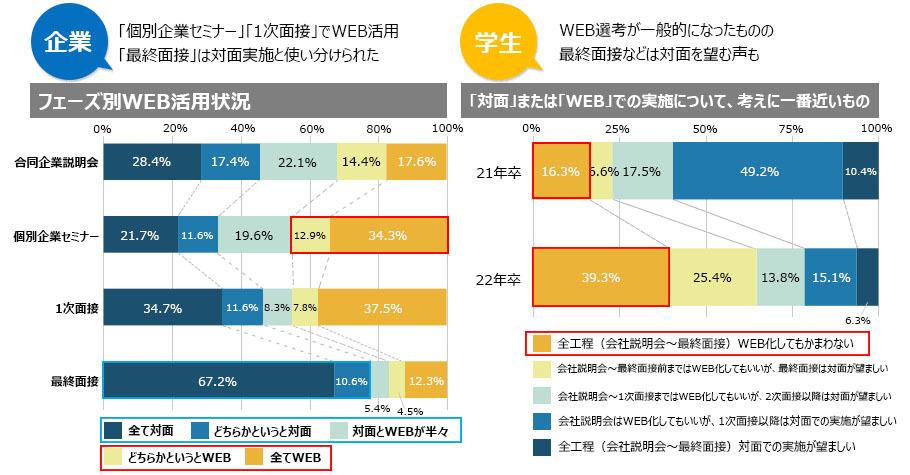

企業側は選考を学生の見極めの場としてだけでなく、学生が志望度を上げる場としても活用すべきであることが分かります。最終面接を「対面」で行うことの背景には、企業側が学生を見極める目的だけでなく、学生に自社をしっかり理解してもらうために実施する企業が多いのではないでしょうか。

学生は就職活動中の企業との接点を複数回経て、その企業への志望度を上げていく割合が高くなっています 。

企業側は選考を学生の見極めの場としてだけでなく、学生が志望度を上げる場としても活用すべきであることが分かります。最終面接を「対面」で行うことの背景には、企業側が学生を見極める目的だけでなく、学生に自社をしっかり理解してもらうために実施する企業が多いのではないでしょうか。

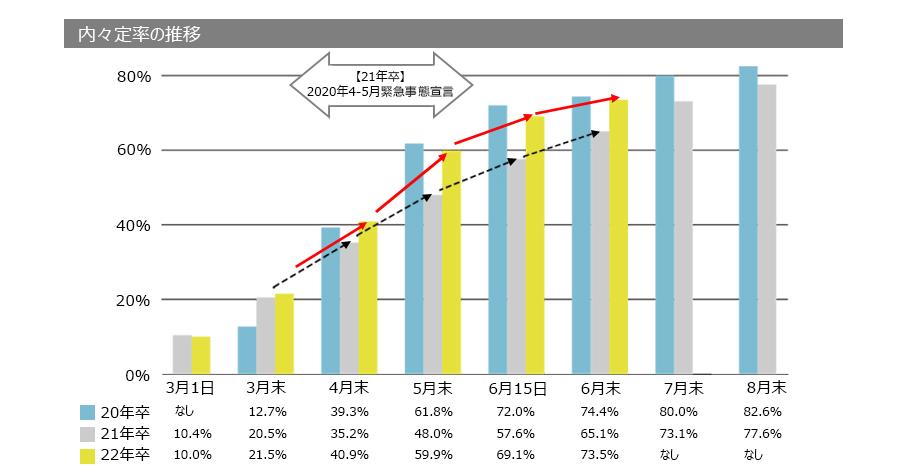

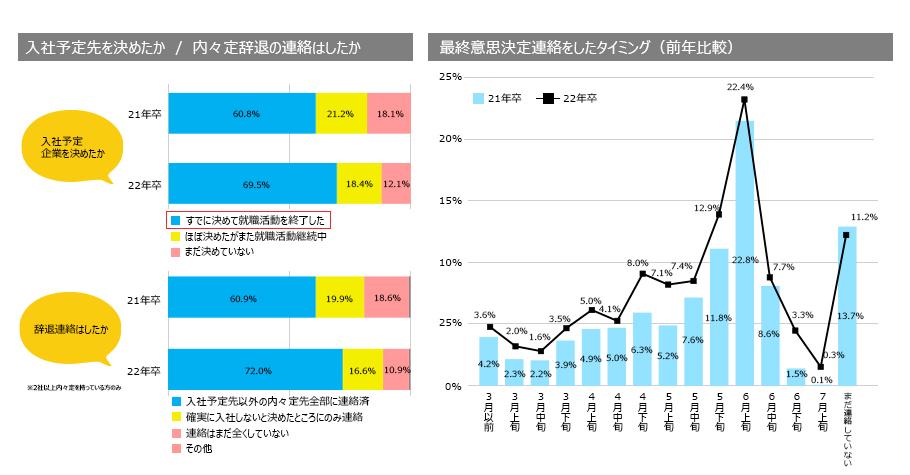

6月時点で内々定を保有している学生のうち「入社予定先以外の内々定先に(辞退を)連絡済み」という割合は72.0%となりました。

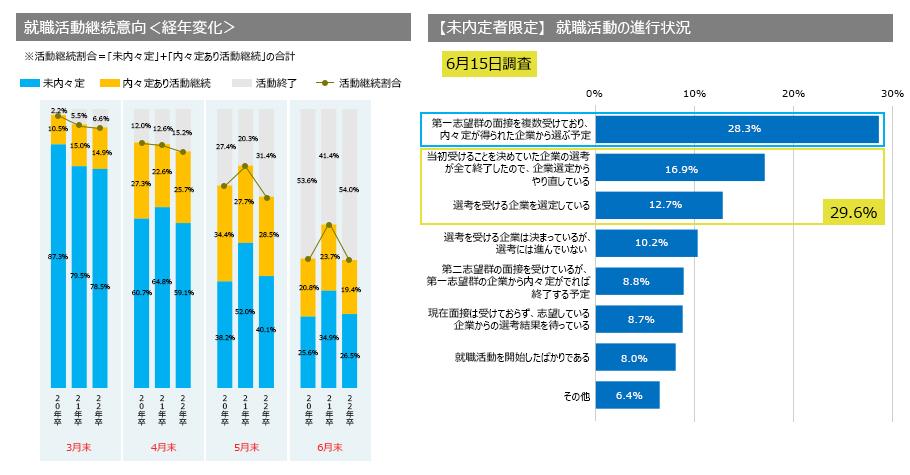

また、次のグラフは、6月末時点での活動継続学生についてまとめています。5月・6月で活動を終了する学生は22.6pt増えていますが、それでも約46.0%が活動を継続しています。また、全体の約2割が、内々定を保有した上で活動を継続していました。

未内々定者に対して就職活動の進行状況を聞いたところ、「第一志望企業群の面接を受けており、内々定が得られた企業から選ぶ予定」と結果を待っている割合が最多でしたが、次いで「当初受けることを決めていた企業選考が全て終了したので、企業選定からやり直している」「選考を受ける企業を選定している」など、改めて活動を再開しようとしている割合が多くなっています。

また、次のグラフは、6月末時点での活動継続学生についてまとめています。5月・6月で活動を終了する学生は22.6pt増えていますが、それでも約46.0%が活動を継続しています。また、全体の約2割が、内々定を保有した上で活動を継続していました。

未内々定者に対して就職活動の進行状況を聞いたところ、「第一志望企業群の面接を受けており、内々定が得られた企業から選ぶ予定」と結果を待っている割合が最多でしたが、次いで「当初受けることを決めていた企業選考が全て終了したので、企業選定からやり直している」「選考を受ける企業を選定している」など、改めて活動を再開しようとしている割合が多くなっています。

上記のグラフにはエリア別の割合が記載されていませんが、後半戦の行動として7月以降に新たな企業を発見し就職活動を仕切り直す学生の割合は、地方の方が高くなっています。

エリア別の総括セミナーのアーカイブ配信を合わせてご確認ください。

エリア別の総括セミナーのアーカイブ配信を合わせてご確認ください。

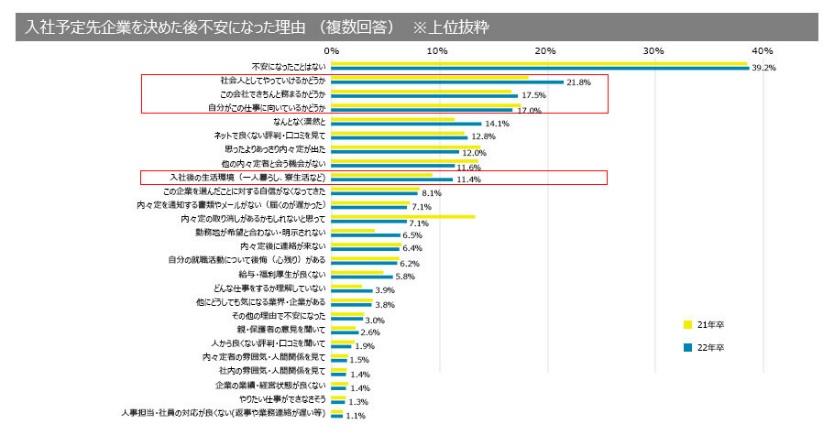

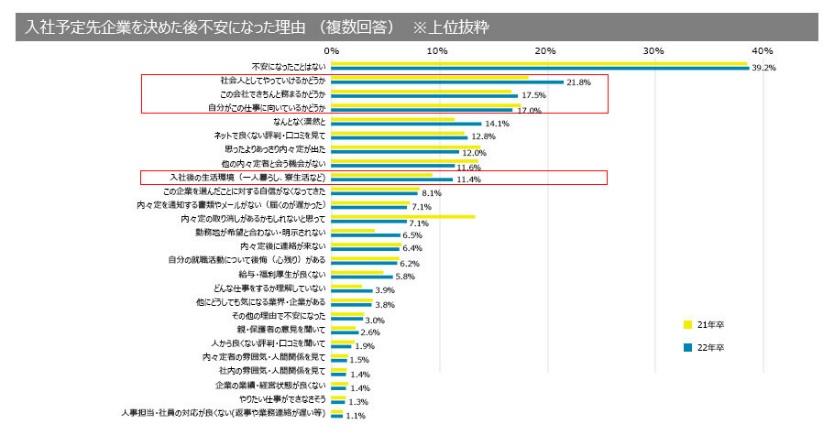

内々定を得ている学生に不安を聞いたところ、「社会人としてやっていけるか」「この会社できちんと務まるか」「自分がこの仕事に向いているか」などの、【自分軸】の不安が大きいことが分かります。

そのため、不安を抱えている学生への気持ちのフォローこそが、社会に出る一歩を踏み出す後押しにつながると考えられます。

マイナビ2022年卒内定者意識調査(2021年6月)

そのため、不安を抱えている学生への気持ちのフォローこそが、社会に出る一歩を踏み出す後押しにつながると考えられます。

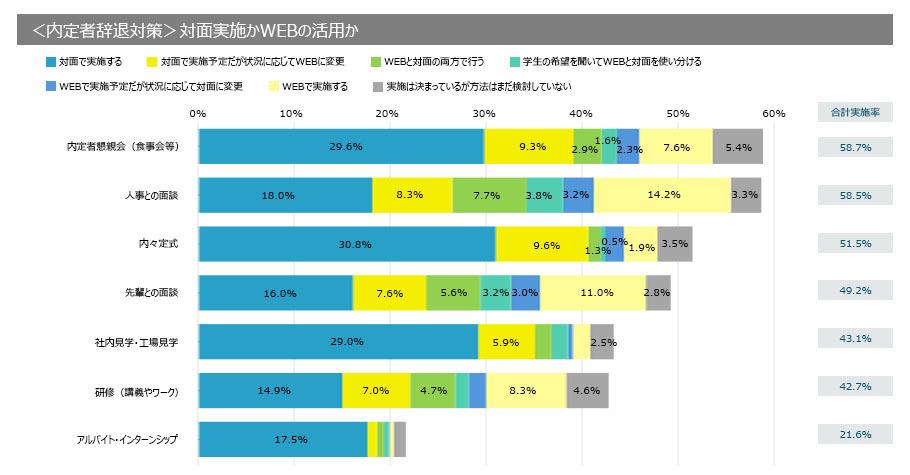

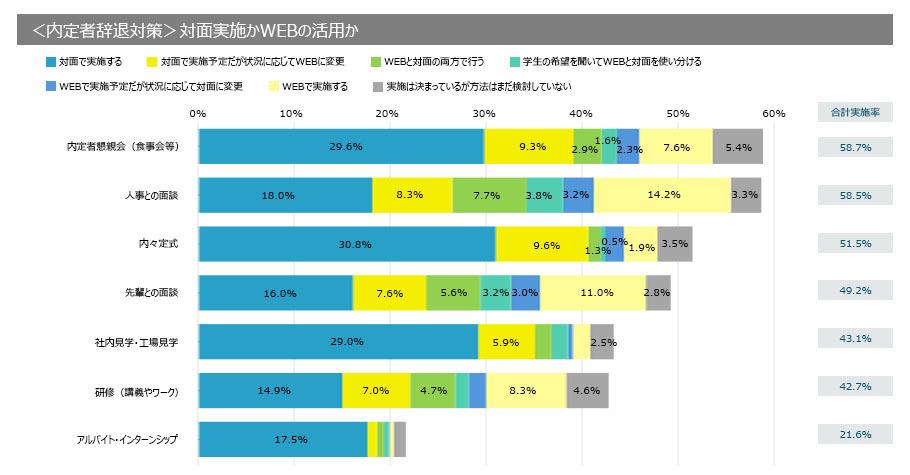

先輩社員や人事との面談、研修は「WEB」。内定者同士の交流(懇親会・内定式)や、社内・工場見学は「対面」で使い分けされる傾向が高いことが分かります。

実際に当セミナーの参加企業からは「内定者全員とオンラインで懇親会を1時間ほどした」「懇親会を対面で実施した」「オンラインで若手社員との座談会を開催した」「完全WEBで懇親会を行ったが、学生同士の連絡先交換の場を設けた」などの声が挙がりました。

マイナビ2022年卒 大学生活動実態調査(2020年6月)

実際に当セミナーの参加企業からは「内定者全員とオンラインで懇親会を1時間ほどした」「懇親会を対面で実施した」「オンラインで若手社員との座談会を開催した」「完全WEBで懇親会を行ったが、学生同士の連絡先交換の場を設けた」などの声が挙がりました。

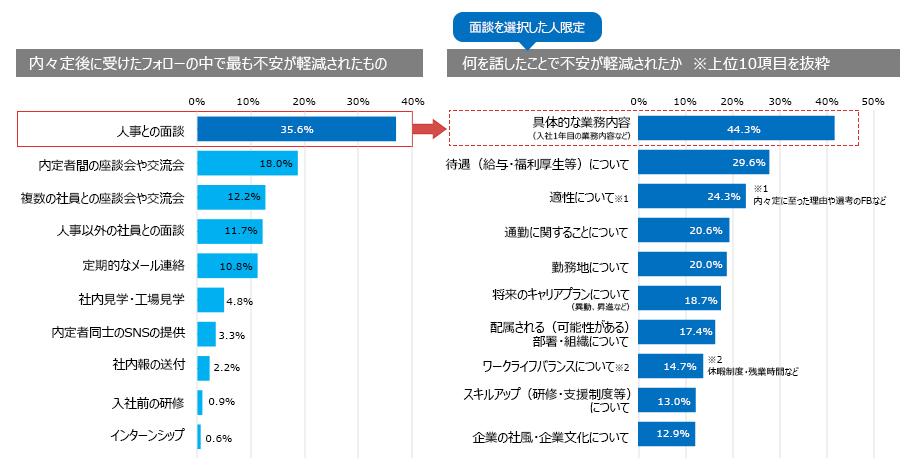

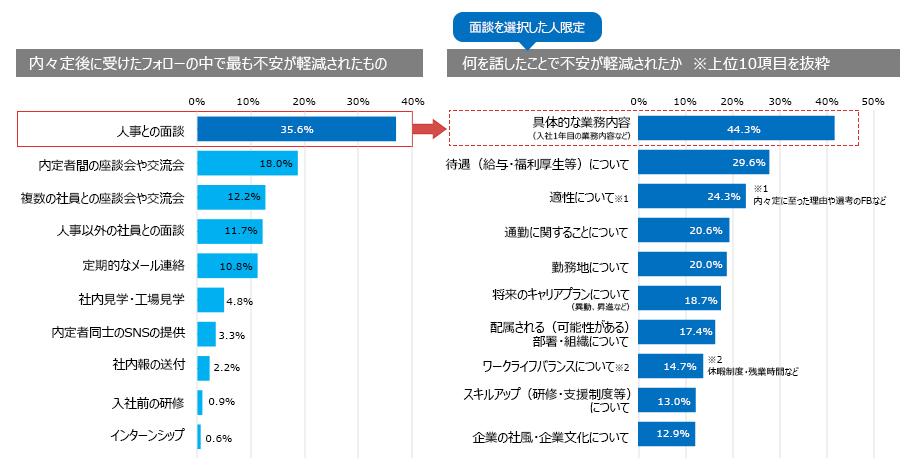

企業側がさまざまな内定者フォローを実施する中、実際に最も学生の不安軽減に有効なのは、「具体的な業務内容」について理解することでした。

単なる内定者フォロー施策としてだけでなく、選考開始前・選考中も含め、仕事や業務の具体的な理解が、学生の意思決定に非常に重要と考えられます。

マイナビ2022年卒 大学生活動実態調査(2020年6月)

単なる内定者フォロー施策としてだけでなく、選考開始前・選考中も含め、仕事や業務の具体的な理解が、学生の意思決定に非常に重要と考えられます。

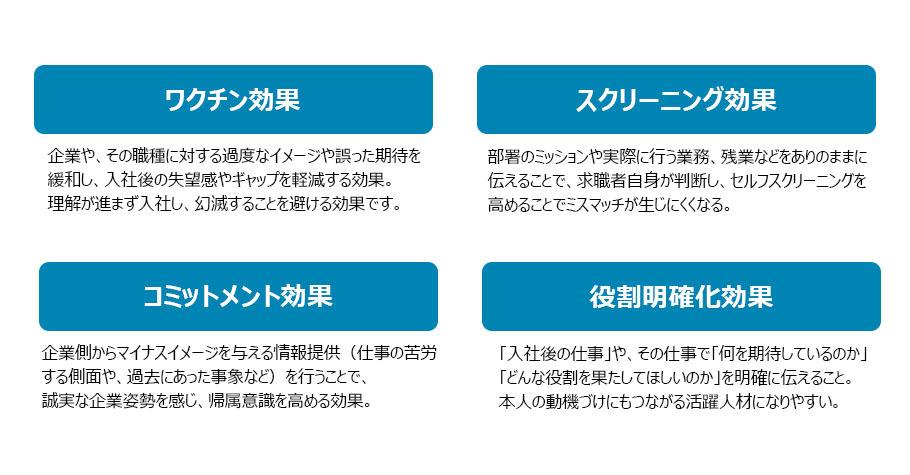

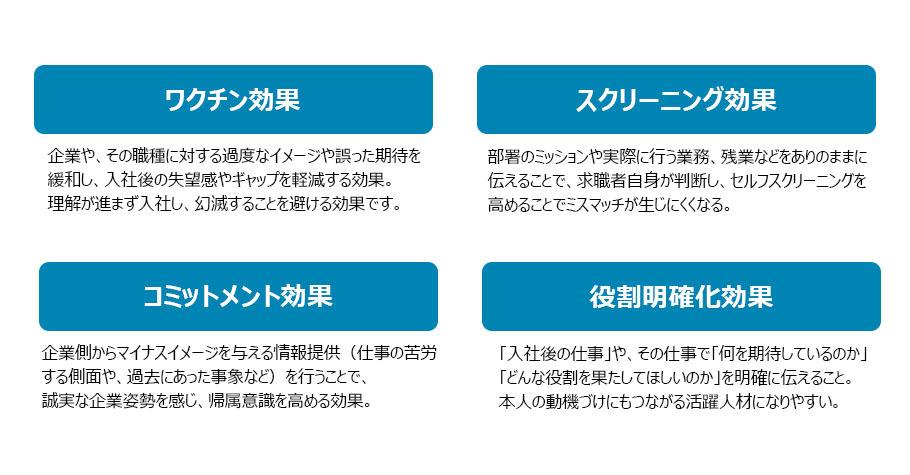

「RJP理論〜Realistic Job Preview」をご存じでしょうか。学術的には1970年代に発表された歴史のあるロジックですが、改めて見直すべき考え方であるため紹介をさせていただきます。

企業や組織が新しい従業員の採用プロセスにおいて、ありのままの企業実態や、仕事の良い面と悪い面の双方を求職者に対して情報提供することで、ミスマッチを防ぎ、定着率を促進する効果が確認されています。

ネガティブな情報を含め、職場や仕事のリアルな情報を積極的に伝え、マッチング精度と定着を高めようという考えです。

入社前に「納得感」を醸成することで、学生の意思決定にもつながりやすくなると考えられます。

参考文献:「採用時点におけるミスマッチを 軽減する採用のあり方 RJP (Realistic Job Preview) を手がかりにして」 東京大学助教/堀田聰子 2007年10月

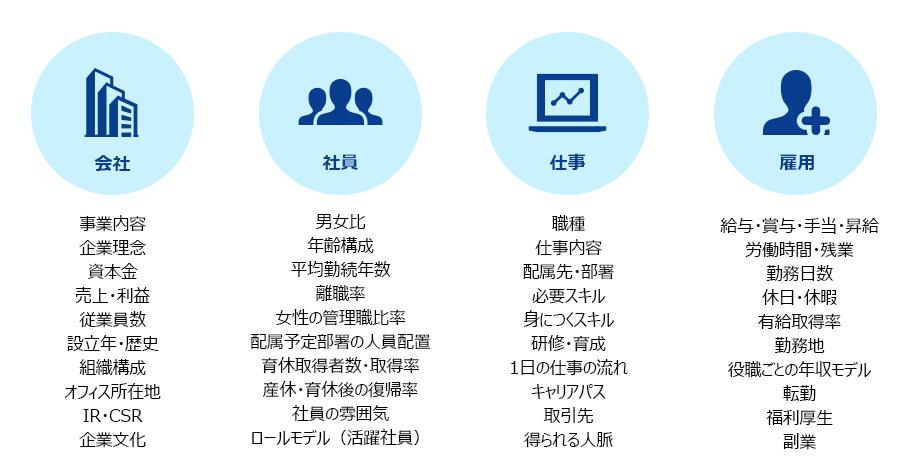

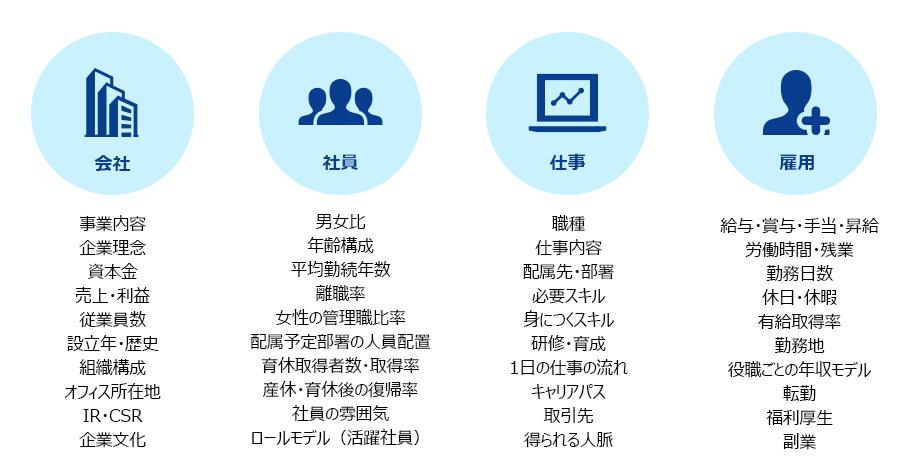

「どのような情報を開示すればいいのかが分からない」「既に十分に情報は伝えている」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、実際には企業が学生に提示できる情報は非常に多くあります。

選考プロセスの進行や企業の体質によって情報開示できる「タイミング」と「情報の粒度」に差はあるものの、広報~選考~内定フォローまで、細かな情報提供を通じた不安払しょくを行えると良いでしょう。

企業や組織が新しい従業員の採用プロセスにおいて、ありのままの企業実態や、仕事の良い面と悪い面の双方を求職者に対して情報提供することで、ミスマッチを防ぎ、定着率を促進する効果が確認されています。

ネガティブな情報を含め、職場や仕事のリアルな情報を積極的に伝え、マッチング精度と定着を高めようという考えです。

入社前に「納得感」を醸成することで、学生の意思決定にもつながりやすくなると考えられます。

「どのような情報を開示すればいいのかが分からない」「既に十分に情報は伝えている」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、実際には企業が学生に提示できる情報は非常に多くあります。

選考プロセスの進行や企業の体質によって情報開示できる「タイミング」と「情報の粒度」に差はあるものの、広報~選考~内定フォローまで、細かな情報提供を通じた不安払しょくを行えると良いでしょう。

- 人材採用・育成 更新日:2021/09/15

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-