【2027年卒最新版】新卒採用スケジュールとトレンドまとめ

新卒採用のスケジュールやトレンドは、毎年少しずつ変化しています。

この記事では2027年卒採用の年間スケジュール例のご紹介と、最新トレンドを解説していきます。

\キーワード集付き!新卒採用スケジュール解説資料はこちら(会員限定・無料)/

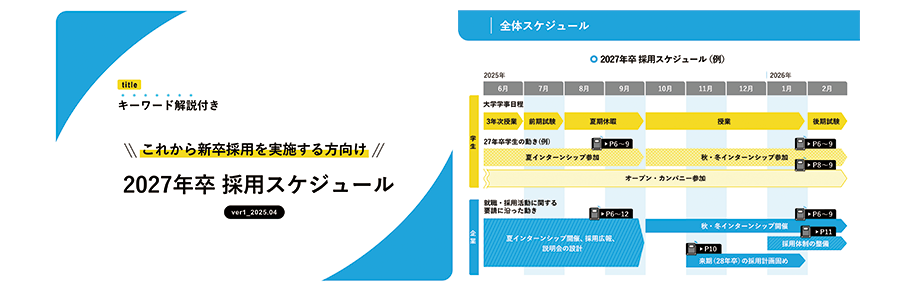

2027年卒採用の全体スケジュール

例年と大きな違いはありませんが、まずは2027年卒採用の全体スケジュールを確認してみましょう。

夏インターンシップの準備と実施期間となる6月を起点とし、各時期に行うべき施策と最新トレンドを解説します。

6月〜9月:業界・仕事・企業理解を促す5日以上の就業体験が鍵

夏インターンシップの開催、採用広報・説明会の設計

例年、この時期から夏インターンシップが開催され、企業と学生との間で最初の接点が持たれます。その傾向は今年も変わらないでしょう。

ただし、ここ数年の「採用活動の早期化」の傾向がさらに強まっていることには注目する必要があります。

26年卒では、採用スケジュールを前年と比べて「早めた(早める)」とした企業が46.0%にのぼることから、採用活動の早期化傾向は今後も強まることが予想されます。しかし企業・職業研究が十分でない学生に早期に内定を出しても、その後の辞退や早期離職につながりやすいという点には注意しましょう。

<学生の動き> 夏インターンシップに参加

多くの学生は本格的な就職活動のスタート時期であるこの頃に就職情報サイトに登録をし、夏期休暇中には夏インターンシップに参加します。

2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(1月)

その参加率は、26年卒で9月の71.4%を頂点に、この夏インターンシップ時期に一つのピークを迎えることが分かります。

また、インターンシップでは「期間が長い(5日以上)就業体験のあるプログラムを中心に参加していきたい」と答えた学生の割合が前年と比べて3ポイント上昇し、最も多くなっています。

この結果から業界、仕事、企業理解を深めるために長期での就業体験を望む学生が増えていることがうかがえます。

ただし、もう一つ注目すべきなのが、「インターンシップ参加率」です。

全体のインターンシップ参加率は、24年卒をピークに微減傾向にあります。対面インターンシップの増加に伴う受け入れ上限により、学生が参加したくてもできなくなっているなど、さまざまな要因が考えられますが、ますます学生との接点創出に苦労する可能性があります。

<企業の動き> 夏インターンシップ開始 広報ツールの設計も忘れずに

学生の動きと同様、企業のインターンシップ開催数もこの時期に一つのピークを迎えます。

ただし、前述のとおり、学生のインターンシップ参加率は微減傾向にあります。そのため、学生のキャリア形成にとって価値あるより魅力的なプログラム設計が求められるほか、従来とは異なるインターンシップの募集方法を模索する必要がありそうです。

また、特に最近の学生は「働く環境」を重視しており、仕事内容はもちろん、どんな職場でどんな人と働くのかといった不安を抱えている傾向があります。インターンシップを通して実際に近い職場や業務を経験してもらうことで、不安を払拭(ふっしょく)するとともに、リアルな仕事理解を促すことも有効です。

<参考記事>

企業・学生双方にメリットのある「有償インターンシップ」とは?

インターンシップLPとは? ナビサイトに続く募集の新手法を徹底解説

また、企業はこの時期に3月の採用広報解禁に向けた広報ツールの制作準備も始めなくてはなりません。 大切なのは、ターゲットとする学生像、そして自社の強み・魅力をはっきりさせること。この機会に人材要件の作成や更新、カスタマージャーニーマップを作っておくと、効果的な広報活動の助けになってくれます。

<羽田さんからのアドバイス>

学生の活動を隣で見ていると、この時期は自己分析も業界研究もほとんど進んでいないことから、企業選びの軸もなければ多様な業界知識もありません。結果、「とりあえず聞いたことがある会社」を優先して受けがちです。学生知名度のない企業はインターンシップや仕事体験のプログラムを学生目線で企画して魅力的なものにしないと、なかなか集客ができないでしょう。

また、ナビのインターンシップ画面も「前年踏襲」で原稿を作成する企業が多いようです。専門用語が多く、学生が理解できない原稿になっていることも多いですね。社名も知らないし、どんなプログラムを行うかもよく分からない企業のインターンシップに学生は行こうとは思いません。内容および原稿のブラッシュアップはぜひお願いしたいところです。

10月〜12月:学生の後期授業に配慮しながら積極的なアプローチを!

この時期には秋・冬インターンシップが始まりますが、インターンシップとして開催するためには期間と時期の制約があります。そのため、この時期にはオープン・カンパニーという選択肢も考慮に入れると良いでしょう。

「産学で変えるこれからのインターンシップ —学生のキャリア形成支援活動の推進—」を基に編集

オープン・カンパニーは、5日以上の就業体験が必須であったり、開催時期が限られていたりするインターンシップとは異なり、いつでも単日のプログラム設計が可能な枠組みです。

もちろんオンラインでも開催することが可能で、インターンシップより手軽に学生との接点が創出できることから、取り組む企業が増加しています。27年卒からは、より多くの企業が実施するものと思われます。

数年前まで定番の施策の一つとして多くの企業が取り入れていた「1day仕事体験」と似た取り組みですので、以下の記事を参考にぜひ取り入れてみてください。

<参考URL>

企業理解が進み、記憶に残る!

プレ期間にぴったりの1day開催できるワークショップの作り方

<学生の動き> 後期授業開始、選考対策を始める学生も

夏期休暇が終わり、再び学業に専念する時期に入ります。また同時に、本格的な就職活動開始を目前に控えて自己分析や業界研究を行い、志望する業界を絞っていくのもこの時期です。

また、動き出しの早い一部のIT系企業や外資系企業などを志望している学生は、すでに選考を受け始めているケースもあります。一方、この時期から情報収集を開始する学生もおり、ステータスにばらつきが出始めます。

<企業の動き> オープン・カンパニーで学生との接点を継続

この時期の企業は、夏インターンシップに参加した学生のつなぎ止めのほか、夏インターンシップに参加できなかった学生や、就職活動を始めたばかりの学生へのアプローチに注力します。その施策としてお勧めなのが、オープン・カンパニーでの1日就業体験や社員交流会、見学会などです。

上図のように、インターンシップとオープン・カンパニーを戦略的に組み合わせて年間スケジュールを作ることで、スムーズな母集団形成につながるよう工夫すると良いでしょう。

<羽田さんからのアドバイス>

前述したとおり、学生は大手人気企業を中心に夏のインターンシップの選考に応募するのですが、大半の学生は通過できません。結果、メンタル的にも落ち込み、大学後期に入って日常生活が戻ると「就活疲れ」を起こし、一時的に就職活動をお休みする学生も多いようです。授業が始まり、後期は学園祭などもあるので就職活動の優先順位は下がりがちです。夏以降に活動を開始する学生もいますが、大学の授業と並行して行う形となります。

いずれにせよ、企業がオープン・カンパニーなどのイベントを開催する時は平日の夜(19時以降)か土日でないと、学生の参加が難しいケースが多いようです。個人的にはこの時期に新規母集団を形成するよりは、夏に出会った学生のフォローアップにリソースを割く方がいいと感じる企業も多いですね。

1月〜2月:後期試験に配慮しつつも学生との接点を継続

インターンシップ参加者のフォローと採用体制の整備

後期試験シーズンに入るため、学生への連絡はタイミングなど十分な配慮が求められます。

<学生の動き> 学業中心の生活に

この時期に多くの大学で後期試験が始まります。

売り手市場といえども、卒業ができなければ就職もできないと、この時期はより多くの学生が生活の中心を学業へと移す時期です。その後は入試休みや春休みが始まり、夏期休暇に次ぐ長期休暇シーズンに入ります。

<企業の動き> インターンシップ参加者へのフォロー

企業側から学生へのアプローチは後期試験終了後まで待つなどの配慮が必要ですが、学生がスキマ時間を有効利用できる録画型セミナーなどをうまく活用してフォローを続け、学生の心が離れないようにするといいでしょう。

また、本格的な採用選考開始を見据えて、面接官の選定とトレーニングを始める企業も増え始めます。面接官トレーニングについては「【面接質問・トーク集付き】意外と知らない! 新卒採用面接で聞くべきこと、聞いてはいけないこと」の記事をぜひ参考になさってください。

<羽田さんからのアドバイス>

大学の試験期間は大学によって異なりますし、レポート提出の授業もあるので試験期間は一概には言えませんが、1月に参加必須の説明会や選考を実施するのは、なるべく控えた方がいいでしょう。

2月に入ると一気に学生も本格的な就職活動モードに入りますが、これまでに参加した企業のイベントや早期選考にリソースを集中させる学生と、これまで見てきた業界からガラッと軸を変えて新たに企業を探す学生に二分されます。そこに就職活動を始めたばかりの学生も入ってくるので、企業は対象に応じたコンテンツの企画展開が本来は望ましいですね。すでに業界について知っている学生に業界研究の話をしても無駄になってしまうので、コンテンツごとに対象者をはっきり明示することも有効です。

3月〜5月:採用広報解禁で本格的な採用活動がスタート!

採用担当者にとって最も忙しい時期に

3月といえば、なんと言っても採用広報(採用情報公開)の解禁です。入念に準備してきた採用ホームページや動画、パンフレット、DMなどを通じて学生にアプローチを行うことができるようになります。

また、「キャリア形成支援に関する取組み4類型」に準じたインターンシップを行った企業は、インターンシップを通じて取得した学生の連絡先に対し、この3月から採用広報ができるようになります。メールアドレスや自宅宛てに直接、広報物を送付することも可能です。

さらに説明会予約、28年卒向けの採用活動も開始され、採用担当者にとっては1年で一番忙しい時期が始まります。

<学生の動き> 就職活動に向けた動きが本格化

企業の採用情報公開の動きに伴い、学生も動きを活発化させます。エントリーシートの提出、説明会の予約と参加など、採用担当者と同じく学生も多忙になります。

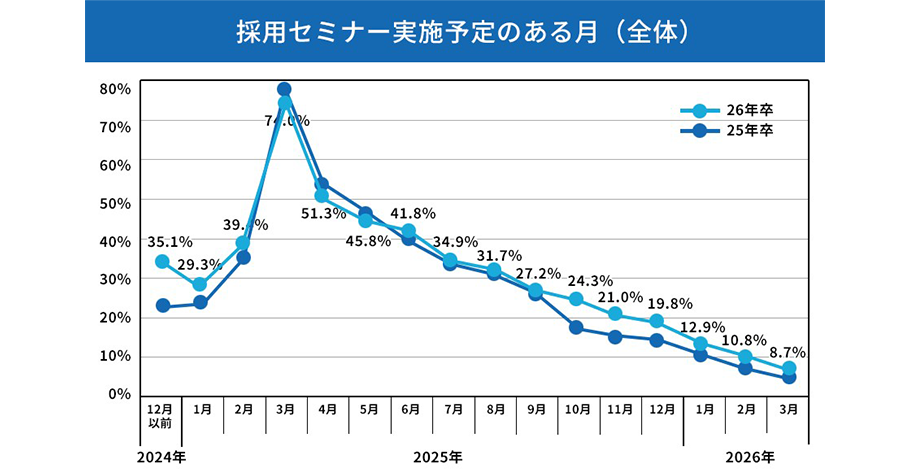

<企業の動き> 説明会は3月にピークを迎える

この時期に企業が最も力を入れているのは会社説明会で、3月の開催数が1年で最も多くなります。

単独で行う説明会だけでなく、マイナビなどの就職情報サイト運営企業が主催する「合同会社説明会」も多くの地域で活発に開催されます。

また、政府から面接などの選考活動開始は6月1日以降との要請はあるものの、26年卒の採用活動について聞いた調査によると、25年5月までに9割を超える企業が面接を開始する予定とのデータもあります。

<羽田さんからのアドバイス>

前年の春・夏から就職活動を進めている学生は、3月は志望企業がある程度固まって、エントリーシート提出に向けてより具体的な対策を行っています。第1志望群ではない企業のエントリーシートは出すつもりだったのに締切を忘れてしまう学生も多いため、抜け漏れなく告知したいところです。

一方、この時期から就職活動を始める学生も現れます。彼らは自己分析もままならない状態なので、夏ごろから始めている学生と比較すると、アウトプット力にかなり差が出ています。また基本的には後ろ向きで、やりたい仕事よりも福利厚生や条件を優先的に見ていることが多いようです。特に1次面接では学生によって差が激しいこともあり得るので、面接官にもこうした事情は共有し、目線合わせが必要になるかもしれません。

6月〜9月:選考と同時に内定辞退対策も

選考、内定、内定者フォロー

採用担当者の繁忙期は続きます。6月1日からは面接やグループディスカッションといった選考活動が解禁され、これと並行して28年卒のインターンシップも始まります。

また、「キャリア形成支援に関する取組み4類型 」のタイプ3およびタイプ4を実施した企業が、インターンシップを通じて獲得した学生の連絡先に対して、選考開始のお知らせなど、採用選考についての連絡が行えるようになるのも、この6月からです。

<学生の動き> 面接など選考参加が活発化 入社先を絞り込む

大学4年生の夏期休暇となり、意欲的に就職活動を進めている時期に当たります。ただし、一部の理系学生などは卒業論文の準備で忙しくなるほか、卒業旅行を計画する学生も多いため、アプローチの時期を逃さないよう注意が必要です。

<参考URL>

【理系採用ポイント3選BOOK付き】最新データから読み解く「今の理系学生」と「有効なアプローチ」とは

また、売り手市場化が進み、学生が複数の内定を持っていることが一般的になりました。そのため、この時期から内定辞退も発生し始めます。一部の学生は内定者同士の交流などもすでに行っています。

<企業の動き> 選考活動が本格化

28年卒の夏インターンシップと同時に、27年卒の選考活動がスタートし、目が回るような忙しさになります。特に選考活動では、現場社員から役員まで幅広い社員のスケジュールを調整しながら面接へのアサインが必要となります。

(参考:応募者増でも対応の質を落とさない! AOLアウトソーシングで質と効率を両立した採用活動を)

また、同時に内定式の準備と内定者フォローの施策も行う必要があります。

このグラフから分かるように、この時期の学生は平均で3社近い内定を保有しています。つまり、半分以上の企業で内定辞退が発生するということです。

近年では、内定を条件に他社の選考を辞退し、就職活動を終わらせることを強要する「オワハラ」の問題が注目され、27年卒向けに示されている政府指針でも厳しく注意喚起されています。

参考:2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議)

この指針の中では、内定者の親に対して内定承諾の意思確認を行う「オヤカク」が、事実上のオワハラとして利用されている実態も指摘されています。

学生の職業選択の自由を最大限尊重し、お互いに納得して入社式を迎えるためにも、自社で働く姿を具体的に想像できるようなコンテンツ(座談会、職場見学など)を提供したり、内定者同士の交流促進などを通じて、内定辞退をできるだけ抑制していきましょう。

<羽田さんからのアドバイス>

本文と私の意見はちょっと異なるのですが、内定者フォローより大切なのは、内定を出すまでのコミュニケーションです。内定者フォローで学生の志望順位が大逆転することはほとんどありません。同程度の志望度の企業のはざまで揺れている場合であれば内定者フォローは確かに有効ですが、そうではない企業のフォローは残念ながらのれんに腕押し状態になっています。

ただ、学生はそういう企業であってもなかなか辞退しません。コロナ以降顕著ですが、学生は入社する企業を自分の中で決め切れず、結論を出すことを先延ばしにしてしまう傾向にあるからです。学生の志望度がどの程度なのかを見極めることは非常に難しくなっていますが、対面で1on1を行うなど、救える内定者はしっかりフォローしましょう。

10月〜2月:学生の不安を払拭(ふっしょく)してオンボーディング

内定式、内定者研修

長かった27年卒の採用活動も、ここで一つの区切りとなります。多くの企業では10月に内定式を行い、入社する4月まで内定者研修を行います。

<学生の動き> 社会に出る不安を持つ時期。一部学生は就職活動を継続

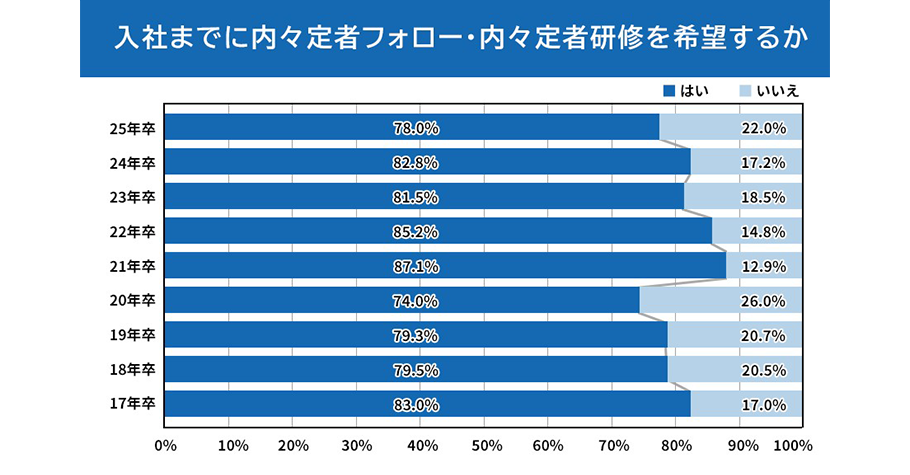

学生は社会に出ることに対して強く不安を感じ、その結果として実に約8割の学生が内定者フォローや内定者研修を望んでいるというデータがあります。

その不安は大きく、「一緒に働く仲間に対する不安」「会社・働き方に対する不安」「自分自身に対する不安」の3つに分類することができます。これらが払拭(ふっしょく)できず、この時期に内定を辞退して就職活動を再開する学生もいます。

また、公務員志望から民間企業への就職へと切り替えた学生などは、この時期から本格的な就職活動を始めることもあります。

(参考:内定者研修は何をすればいい? 学生が持つ「3つの不安」を解消してスムーズなオンボーディングを)

<企業の動き> 不安を解消しモチベーションを高める内定者研修を実施

不安を抱いている学生に対し、企業はそれを解消するとともに、入社までのモチベーションを維持し、入社後できるだけ早く活躍できるよう内定者研修を行います。

多くの学生が望んでいる内容として、「対面での内定者懇親会」「内定式」が挙げられるように、同期や先輩社員など、一緒に働く仲間と交流する機会を設けることも重要です。

また、この時期でも採用予定人数に内定者が満たない場合は、「マイナビ新卒紹介」などエージェントサービスを利用するのもお勧めです。

<羽田さんからのアドバイス>

内定者研修や懇親会を行う際は、開催頻度に注意しましょう。学生は確かに「研修を実施してほしい」とアンケートに答えるのですが、熱心に参加したいかというと話は別です。卒論や卒業旅行に向けたアルバイトに精を出している学生も多いので、入社予定先企業の行事や連絡があまりにも多いと、辞退まではしませんが、意欲が減退してしまうこともあるようです。学生が楽しんで参加できる同期同士の懇親会などを中心に企画しましょう。

この時期にぜひ実施していただきたいのが、自社の採用活動のレビューです。内定者は最終的に自社を選んだ学生なのでバイアスはかかってしまいますが、最も採用対象像に近い人物であることは間違いありません。内定者同士のワークやインタビューなどを通して、自社の今後の採用活動に生きるインサイトをたくさん吸収しておきましょう。

採用市場の変化に適応できるスケジュール作りを

この記事では一般的な企業を例に取ってモデル化した採用スケジュールを紹介しましたが、近年の急速な「売り手市場化」などの影響から、一般的な採用スケジュールに縛られず、独自の採用活動を行う企業も増えています。

採用市場における自社のポジションやライバル企業の動向をよく見極め、自社の将来のために必要な人材が採用できるよう、柔軟な対応も必要になってくるかもしれません。

マイナビでは、より詳細な市場感やターゲットとする学生の動向などの情報提供も行っております。新卒採用にお悩みがあったら、ぜひ一度ご相談ください。

\キーワード集付き!新卒採用スケジュール解説資料はこちら(会員限定・無料)/

- 人材採用・育成 更新日:2025/04/07

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-