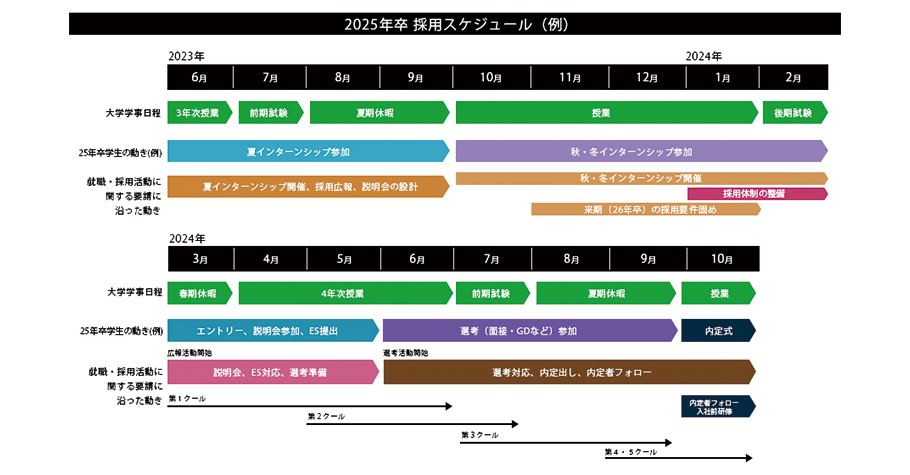

【2025年卒】新卒採用スケジュールとトレンドまとめ

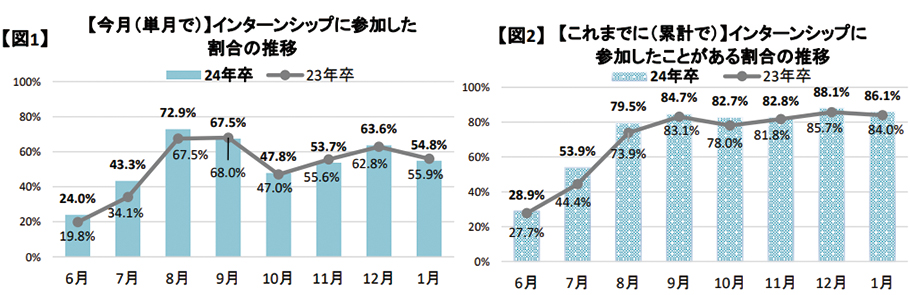

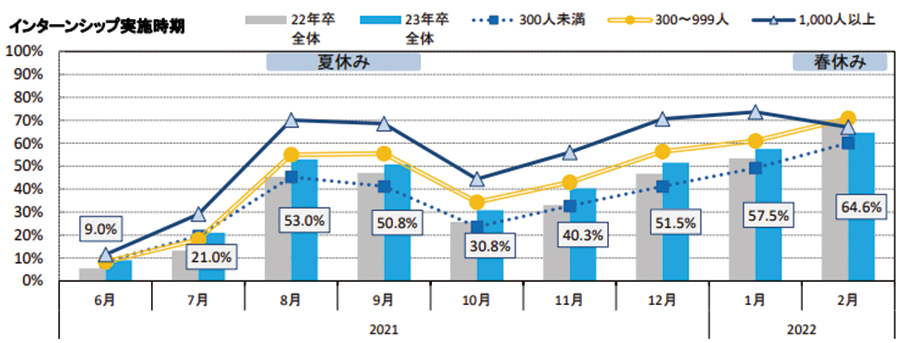

この時期のトピックはまず、なんといっても夏インターンシップの開催です。

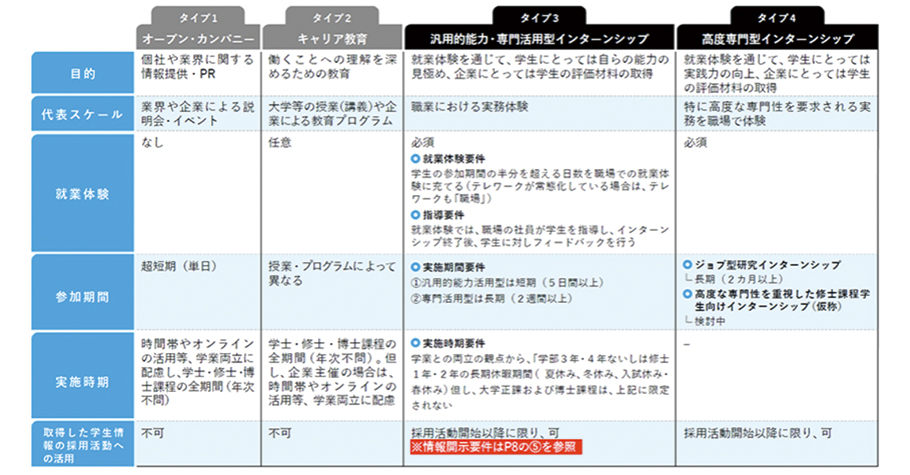

2022年の三省合意改定を機に制定され、25年卒から対象となる「キャリア形成支援に関する取組み4類型」において、従来の就業体験型インターンシップとほぼ同義となる「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」は「学部3年・4年ないしは修士1年・2年の長期休暇期間」を開催時期として限定しているため、夏インターンシップでは今まで以上に学生のスケジュールを奪い合う形になると思われます。

また、翌年3月の採用広報解禁に向けた広報物の戦略設計も始まります。

採用ホームページや動画など、制作に時間のかかる施策を検討している場合、この時期から採用支援会社(マイナビなど)や制作会社に相談を始めましょう。

採用と大学教育の未来に関する産学協議会

「産学で変えるこれからのインターンシップ —学生のキャリア形成支援活動の推進—」を基に編集

「インターンシップ」という呼称が使えるのは、上図の「タイプ3」と「タイプ4」のみで、従来「インターンシップ」と呼ばれていた活動はほぼ「タイプ3」に分類されます。

ただし、実施期間や内容については細かな規定がある点に注意してください。

一方、この規定に従ったインターンシップを実施すれば、採用活動開始以降に、採用活動の情報提供を目的として学生の個人情報を利用できるようになるというメリットもあります。

また、この時期で忘れてはいけないのが、3月以降の採用広報と説明会の設計です。半年以上先の話……と感じられるかもしれませんが、自社がターゲットとする学生に向け、「どのような広報戦略で、どのような説明会を開催するか」を明確にすることは採用活動において重要です。このフェーズでは「人材要件」として明文化した「自社にとって必要な人材像」をベースに、カスタマージャーニーマップを作る方法が有効です。サポネットには人材要件の作り方とカスタマージャーニーマップ作りを簡単にするシートがダウンロードできる記事もありますので、ぜひ参考になさってください。

<2025年卒のトレンドについてマイナビ社員が解説!>

この時期にひとつのピークを迎えるインターンシップの受け入れは、「深く・狭く」がトレンドになるでしょう。

理由は「キャリア形成支援に関する取組み4類型」への対応によって、5日間以上、または2週間以上という長期インターンシップが増えるため、学生の時間の奪い合いが激化することが予想されるためです。

特に、長期休暇期間で複数日程のインターンシップに参加することが多い理系学生対象のインターンシップは、この時期に多く開催されます。現場社員との交流機会を多く取り、これまで以上に深いコミュニケーションを心掛けるといいでしょう。(加藤)

企業側から学生へのアプローチは、後期試験終了後以降にするよう、配慮しましょう。

インターンシップ参加者のフォロー施策として特に力を入れたいのが、録画型セミナーなど、学生がスキマ時間に見ることのできるコンテンツの提供です。上手に活用して自社への理解を深める機会を創出しましょう。

また、本格的な採用選考開始を見据えた社内での動きも活発になります。多くの企業で面接官の選定とトレーニングが行われますので、準備をしておくといいでしょう。面接官トレーニングについては「【面接質問・トーク集付き】意外と知らない! 新卒採用面接で聞くべきこと、聞いてはいけないこと」の記事をぜひ参考になさってください。

3月といえば、採用広報(採用情報公開)の解禁です。準備しておいた採用サイトや入社案内、動画、DMなどを使って学生に直接的なアプローチを行うことができるようになります。

また、「キャリア形成支援に関する取組み4類型」のタイプ3およびタイプ4を実施した企業が、インターンシップを通じて獲得した学生の連絡先に対して採用広報についての連絡が行えるようになるのも、この3月からです。

説明会予約も開始され、採用担当者にとっては1年で一番忙しい時期が始まります。

この時期に企業が最も力を入れているのは会社説明会です。

1社単独で行う説明会のほかに、複数の企業が集まる「合同会社説明会」もあり、さらに合同会社説明会の中でも業種や業界、採用ターゲット別の説明会など、細分化も進んでいます。いずれのパターンであっても、コロナ禍の影響もありこの数年ですっかりWEB開催も定着しました。

また、政府から面接などの選考活動開始は6月1日以降との要請はあるものの、24年卒の採用活動について聞いた調査によると、2023年5月までに9割を超える企業が面接を開始する予定とのデータもあります。(※)

※「2024年卒マイナビ企業新卒採用予定調査」より

<2025年卒のトレンドについてマイナビ社員が解説!>

25年卒の採用活動全体に言えることですが、新型コロナウイルス感染症による対面の制限が大幅に緩和されていることから、特にこの時期に多い会社説明会は中小企業にとって対面で魅力付けをする絶好の機会です。

ただし、学生側は授業などでWEBでのコミュニケーションに慣れていますので、職場見学・工場見学など相応の理由がなければ「なぜ対面なのか」と疑問に思われてしまう可能性もあります。

そこでおすすめなのが、ハイブリッドです。同じ説明会を「WEB 8:対面 2」の割合で実施すると、対面を希望する学生も取りこぼしなく会えます。

また、現実的にはこの時点で面接を受けたことのない学生はごく少数です。面接慣れした学生に対応するため、面接官トレーニングを受けるのもおすすめです。特に注意していただきたいのが「面接官によって言うことが違う」という状況を排除することです。不信感につながってしまいますので、評価基準について事前の申し合わせ・意識のすり合わせをしっかりと行ってください。(加藤)

採用担当者の繁忙期は続きます。6月1日からは面接やグループディスカッションといった選考活動が解禁され、これと並行して26年卒のインターンシップも始まります。

また、「キャリア形成支援に関する取組み4類型」のタイプ3およびタイプ4を実施した企業が、インターンシップを通じて獲得した学生の連絡先に対して、採用選考についての連絡が行えるようになるのも、この6月からです。

26年卒の夏インターンシップと同時に、25年卒の面接やグループディスカッションといった選考活動がスタートし、目の回るような忙しさです。

特に選考活動では、現場社員から役員まで幅広い社員のスケジュールを調整しながら面接へのアサインが必要となります。

とはいえ、昨今は最終面接以外はWEBでの実施が一般的になっているため、対面での面接と比較すれば調整や準備は比較的楽なことも多いようです。

(参考:応募者増でも対応の質を落とさない! AOLアウトソーシングで質と効率を両立した採用活動を)

また、同時に内定式の準備と内定者フォローの施策も行う必要があります。今の学生は複数内定を持つことが普通になっているため、内定辞退を避けるためにも、特に内定者フォローは重要です。

社会に出る直前のこの時期、学生は不安が募りセンシティブになりがちです。マンパワー不足で若手社員との交流機会をあまり用意できないという場合でも、最終面接前〜内定出し直後の時期には時間と人員を割いて学生自身に、自分が働く姿をリアルに想像させる機会を設けるといいでしょう。

先ほども少し触れましたが、学生は社会に出ることに対して不安を強く感じています。最近の傾向ではその不安が「企業に対して」ではなく、「自分(の能力など)に対して」向くことが多いようです。

(参考:覆面新入社員座談会 内定者時代に感じていた「不安」について教えてください)

また、公務員志望から一般企業への就職へと切り替えた学生などは、この時期から本格的な就職活動を始めることもあります。

不安を抱いている学生に対し、企業はそれを解消するとともに、入社までのモチベーションを維持し、入社後できるだけ早く活躍できるよう入社前研修を行います。

学生側も実に8割以上が入社前研修を望んでおり、その成果と入社後の活躍には強い相関関係があるそうです。(※)

また、ここでも先輩社員との交流は効果的です。さまざまな部署の若手社員と内定者の交流機会をつくり、「自分もこの会社でちゃんと働けそうだ」と思ってもらえるようにしましょう。

また、この時期でも採用予定人数に内定者が満たない場合は、「マイナビ新卒紹介」などエージェントサービスを利用するのもおすすめです。

※「内定者の8割近くが望んでいる「入社前研修」押さえるべきポイントとその効果は?」より

<2025年卒のトレンドについてマイナビ社員が解説!>

内定者フォロー施策、内定者研修で「内定者同士の横のつながり」を形成できるようなプログラムを組む企業が増えています。グループワークにチームで取り組むなど、ともにハードルを越えて仲間意識が芽生えると、内定辞退の抑制にも効果的です。

また、内定者研修では合宿などの対面形式での実施も戻りつつあります。やはりWEBよりも対面の方が仲間意識の形成は上手くいくことが多いので、状況をよく見ながら実施を検討してもいいでしょう。

ほか、「リファラル採用」を導入している企業も増加傾向です。OB・OGが大学の後輩に声をかけ、特別選考ルートで内定獲得まできた学生は、紹介してくれた先輩との「個の関係」が強く、職場のリアルも知った状態で選考ステップに進むため、内定辞退の抑制に強い効果を発揮します。

- 人材採用・育成 更新日:2023/04/01

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-