人材要件とは?作り方や具体例、活用のポイントについて解説

「採用後の定着率が低い」「求める人材を採用できない」といった採用課題は、人材要件を見直すことで改善できるかもしれません。

採用すべき人物の要件を明確にして、採用関係者間の認識を統一し、効果的に採用・定着につなげるための人材要件。採用難といわれる現在において、求める人材に応募してもらい、採用後に定着してもらうためには、人材要件を作り、運用することが欠かせません。

今回は、人材要件とはなにか、必要性、作り方を解説し、人材要件の具体例、人材要件を作るポイント、改善するポイント、活用するポイントを紹介します。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

人材要件とは

人材要件とは、自社の経営戦略を実現するために必要な人物のスキルや経験を定義したものです。人材要件は、採用したい人物像を明確にして、採用に関わるすべての関係者(応募者・採用担当者・経営層・現場の担当者など)と共有する目的で作成されます。

人材要件の項目

人材要件は、職種や役職などによって異なりますが以下の項目を含めることが一般的です。

- 必要な職務経験

- 必要なスキル・能力

- 意欲・態度

- 求められる行動や役割

人材要件は、新卒採用か中途採用かによっても内容が大きく変わります。新卒採用の場合、職務経験やスキルよりも「コミュニケーション能力」や「意欲・態度(主体性、行動力、チャレンジ精神など)」などが重視されますが、中途採用では「職務経験」や「経験年数に応じたスキル」などを重視して人材要件を作成することが一般的です。

人材要件と採用ペルソナとの違い

人材要件は、応募者が自社に必要な人材かどうかを採用関係者が判断するために活用されます。一方でペルソナは、採用したい人物像を具体的なイメージまで落とし込み、採用関係者間で認識の統一を行いやすくする目的があります。

ペルソナでは、人材要件をもとにより具体的に1人の人物像のプロフィールを作っていきます。具体的には、氏名、年齢、スキル、家族構成、居住地、前職、転職理由、年収、休日の過ごし方、ライフスタイルに至るまで細かく設定していきます。

人材要件はなぜ必要なのか

人材要件を作る過程では、経営層と現場へのヒアリングを通じて、「自社に本当に必要な人材」を共通言語として明文化していきます。そのため、採用すべき人材に対して、経営層と現場の納得感が高い状態になります。すると、スピード感のある合否決定により応募者を取り逃しにくくなったり、採用に関わる関係者間の評価のばらつきを低減し、ミスマッチを防いだりすることに繋がります。

人材要件の作り方6ステップ

人材要件を作る際は、以下のステップで進めていきましょう。

1. 経営戦略・事業計画を確認する

「優秀な人材を採用したい」と思っても、企業によって実現すべき経営戦略・事業計画が異なれば、「優秀」の定義も変わります。自社が実現すべき経営戦略・事業計画に基づき、必要な人材のスキルをポジションごとに決めることが大切です。

また、スキルだけでなく、企業の方向性・価値観とあうような人物を見極めることも重要です。もし豊富な経験とスキルを持つ人材を採用できたとしても、その人材の目指す方向性と企業の目指す方向性・価値観が合わなければ、活躍してもらう前にミスマッチによる離職が起こってしまうでしょう。

人材要件を作る前に経営層へヒアリングして、改めて自社の経営戦略を確認しておきましょう。「その戦略を実現するために、従業員にはどのような行動が求められるのか」といった全従業員に共通する指針も決めておくことが重要です。

その指針を軸にして、部署・階層(役職)ごとに人材要件を定義していきます。

2. 現場にヒアリングする

特に中途採用においては、応募者の能力やスキルが重視され、配属先の上司・既存メンバーとの相性は考慮されないケースもあります。しかし、採用した人材が強みを発揮し、早期から活躍するためには、まず職場に馴染めることが重要です。

経営層へのヒアリングだけでなく、採用した人材が実際に働くことになる現場部署に、現在の課題や、部署の目指す姿、雰囲気などをヒアリングしておきます。

3. フレームワークを活用して最適化する

実際に成果を上げられる人材を採用するためには、フレームワークを活用して、客観的な視点も取り入れながら人材要件を作ることが重要です。

ここでは、活用できるフレームワークとして「コンピテンシーモデル」と「氷山モデル」を紹介します。

コンピテンシーモデル

コンピテンシーモデルでは、実際に成果を上げているハイパフォーマーが「なぜ成果を上げているか」に注目し、ハイパフォーマーの考え方や行動特性から、成果の要因を特定していきます。コンピテンシーモデルの結果も踏まえて人材要件を立てることで、組織のパフォーマンス向上につながります。また、募集の段階においても、どのような考え方や行動特性を持った人材を探せばよいのかが明確になります。

以下のステップでコンピテンシーモデルを作成してみましょう。

STEP1

ハイパフォーマーへインタビューを行い、「普段の業務において、どのようなことを意識しているか」「成果を上げるために具体的に何をしたか」といった質問を行います。あわせて、ハイパフォーマー以外にもインタビューを行うことで、「その行動特性がハイパフォーマーにのみ共通するものなのか」を確かめることができ、より実態に即したコンピテンシーモデルとなります。

STEP2

インタビューの結果から、ハイパフォーマーに共通している行動特性を見つけ出し、「コンピテンシーディクショナリー(※)」を使用して、評価項目として設定します。

※コンピテンシーディクショナリーとは、コンピテンシーを分類したモデルで、以下の6領域21項目が設けられています。

- 達成・行動(達成思考、秩序・品質・正確性への関心、イニシアチブ、情報収集)

- インパクト・対人影響力(インパクト・影響力、組織感覚、関係構築)

- 管理領域(他者育成、指導、チームワークと協力、チームリーダーシップ)

- 知的領域(分析的志向、概念的志向、技術的・専門職的・管理的専門性)

- 個人の効果性(自己管理、自信、柔軟性、組織コミットメント)

STEP3

STEP1で確認した「経営方針」「事業計画」をもとに調整します。現時点で、成果を上げるために有効だと思われるコンピテンシーモデルでも、自社がこれから目指す方向と乖離している可能性もあります。調整する際には、経営層にチェックしてもらうとよいでしょう。

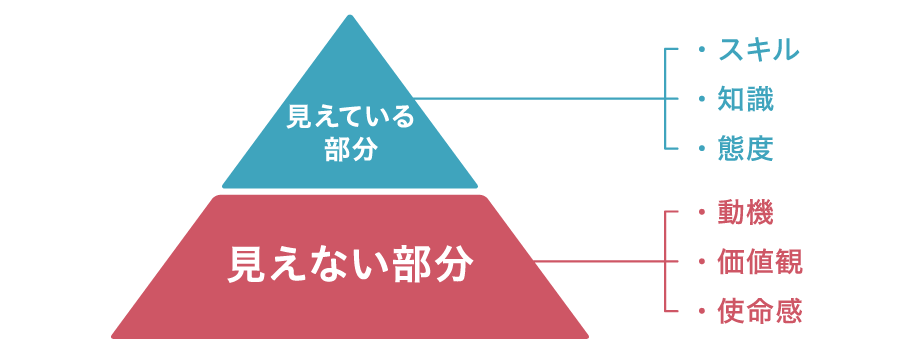

氷山モデル

氷山モデルは、「目に見えている部分は氷山の一角であり、見えていない部分の方が大きい」ということを表し、コンピテンシー理論の基礎となるモデルです。

ハイパフォーマーの「高い成果」は目に見えやすいですが、実は見えていない部分には、成果につながっている動機や価値観、使命感があります。ハイパフォーマーの「目には見えていないが、成果につながっている特性」を特定することで、人材要件を作成するときや面接時に役立ちます。

以下のテンプレートに、該当する職種におけるハイパフォーマーの特徴を記入してみましょう。同時にハイパフォーマー以外の社員の特徴も記入し、成果を上げるための特性は何かを特定しましょう。

▼テンプレート▼

ハイパフォーマーの特徴 |

ハイパフォーマー以外の社員の特徴 |

|

|---|---|---|

(見えている部分) |

||

(見えない部分) |

4. 求める人材の基準をリストアップする

ヒアリング結果をフレームワークをもとに調整したら、以下のような項目に分けて整理していきます。

- 業務内容

- 必要なスキル・知識

- 求められる意欲・態度

- 必要な資格・検定

このように、担当する業務の内容や求められるスキルなどをまとめたリストは「ジョブディスクリプション(職務記述書)」とも呼ばれ、ジョブ型雇用(※)を導入している企業にとって欠かせないものとなっています。

※ジョブ型雇用……職務に見合った人材を雇用する雇用形態。まず人材を採用し、その人材に見合った職務を当てはめる「メンバーシップ型雇用」とは対照的な雇用形態。

なお、ジョブ型雇用や職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)について、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

関連記事:ジョブ型雇用とは?導入する方法と気をつけたいポイント

関連記事:ジョブディスクリプションとは?スペシャリストの雇用や育成に役立つ方法を解説

5. Must(必須条件)/Want(歓迎条件)に分ける

前のステップでリストアップした基準をすべて満たす人材を探すとなると、採用のハードルは上がります。そこで、基準をMust(必須条件)とWant(歓迎条件)に分けていきます。

その際、入社後にスキル開発やOJTなどでカバーできるものはWant(歓迎条件)にするなど、採用ハードルや、自社が提示できる条件などとのバランスをとることが重要です。

6. 人材要件からペルソナを設定する

ペルソナとは、上述したように人材要件から具体的な人物像を描いたものです。人材要件だけでは、具体的な人物のイメージを持つことは難しいですが、ペルソナを設定することで、採用関係者が「採用したい人物のイメージ」を共通認識として持つことができます。

【ペルソナの項目例】

氏名、年齢、性別、住んでいる地域、家族構成、前職、業種、役職、年収、転職理由、目標、希望する職種、趣味、ライフスタイル、価値観 など

また、応募者の視点から「企業の何を重視するか」もイメージしやすくなるため、採用面接だけでなく採用サイトの制作や、スカウト文の作成など、他の採用フローでも活用できます。

人材要件の具体例(総務職の例)

人材要件の作り方をお伝えしてきましたが、具体的にどのような形で作成すればよいのでしょうか。ここでは総務職における具体例を紹介します。

【業務内容】

社内管理および社外対応を含めて、企業活動全般をサポートする業務を行う(法務、人事、労務など他の職務に含まれる機能は除く)。

【Must(必須条件)】

意欲・態度 |

・コンプライアンスについて理解して遵守している |

|---|---|

知識・スキル |

・個人情報保護などの関連法律への理解 |

資格・検定 |

・特になし |

【Want(歓迎条件)】

意欲・態度 |

・社内各部署との調整役を担える |

|---|---|

知識・スキル |

・業務プロセスに関する知識 |

資格・検定 |

・ビジネス・キャリア検定試験(総務2級) |

人材要件を作るポイント

人材要件を作るうえでは、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

将来の「労働需要の変化」を見据える:事前準備

IoTやAI(人工知能)、ビッグデータなどの技術革新によって仕事が変化しているなか、将来的に労働需要が減少していく仕事と、増加していく仕事があります。

データ入力や過去のデータ分析、パターン化された事務作業・反復作業などは、将来的にロボットやAIで代替される可能性が高いため、一般事務や銀行員といった仕事は需要が減少する可能性が高いといわれています。一方で、AIやロボットなどを使いこなす仕事の需要は高まっていくことが予想されています。

自社の経営戦略にもとづいて人材要件を作ることはもちろんですが、将来的な労働需要の変化も考慮して、中長期的に自社に必要となっていく人材についても考えたいところです。

制作意義・用途を明確化しておく

求職者の中に、人材要件を満たしている人がいたとしても、応募してくれるとは限りません。その仕事に就くことによるメリット、自社で働く魅力を提示して、「応募したい」と思ってもらうための工夫が必要です。

人材要件を作ることとあわせて、以下の2つの要素から求人の訴求ポイントを整理し、明確化しておきましょう。

- 1.働きやすさ(不足していると不満に感じる要素)

- 2.やりがい(あると満足する要素)

「1.働きやすさ」に関係する要素としては、休日休暇、有休、残業時間、年収、賞与などがあります。これらを訴求する際は、表現を濁さずに、実態をありのまま伝える透明性を重要しましょう。有給について記載するのであれば「有休消化率」まで記載する、残業時間であれば、繁忙期と閑散期に分けて記載するなど、詳細に伝えることが大切です。

「2.やりがい」について考える際は、ターゲットが転職によって実現したいことをイメージし、達成感や成長につながる自社の魅力を具体的にアピールしましょう。「自社のミッション」「具体的にどんな仕事か」「期待される役割は何か」「何が評価されるのか」などを具体的に記載することが大切です。

人材要件を改善するポイント

人材要件は、一度作ったら終わりではありません。定期的に見直し、改善してくことでさらに自社の採用力強化につながります。ここでは、人材要件を改善するポイントを紹介します。

毎年振り返り・効果測定を行う

景況や職種のトレンドなどによって、採用市場は毎年変化していくものです。しかし、採用部門のリソースが十分でない場合は、1年ごとに人材要件を見直し修正していくことは難しいかもしれません。

しかし、その場合でも、昨年度の採用実績から「人材要件に定めた人材が、実際に採用できたのか?」「コンピテンシーモデルをもとにした人材要件を使って採用した人材が、成果を発揮できているのか?」といった点を毎年振り返ることが大切です。

自社の状況変化に合わせて改善する

人材要件を改善するタイミングは企業によってさまざまですが、特に、中期経営計画が策定されたときなど、企業として解決すべき経営課題が変化したタイミングでは、人材要件の見直しを行うことが有効です。

具体的には、まず解決すべき経営課題の優先度を確認します。そのうえで、その課題を解決するために必要となる役職や仕事内容などを明確にし、人材要件の見直し・改善を行います。

人材要件を活用するポイント

人材要件は、活用の仕方次第で、一貫性のある採用ブランディングにつながります。人材要件を活用するポイントをお伝えします。

面接での活用

面接において人材要件を活用する場合、「Must(必須条件)」を満たす人材を採用できるように、面接を設計していきます。

たとえば、営業職の人材要件で「営業職としての実績」や「主体性」をMUST(必須条件)とした場合、面接で以下のような質問をすることで、人材要件を満たすかどうか確認できます。

【実績を確認する質問例】

今までの業務において、もっとも達成感があったのはどのような仕事ですか。また、そのときの成功要因は何だったと考えますか。

【主体性を確認する質問例】

企業目標を達成するために、営業職の立場から提案や改善を行った経験はありますか。

自社のホームページ(採用サイト)・採用媒体での活用

自社の採用サイトがある場合、人材要件を記載することで、採用サイト内の他のコンテンツ(自社のコアメッセージやインタビューなど)とあわせて、一貫性のある訴求ができます。

採用サイトでは、求人広告のようにテンプレートがないため、人材要件を詳細に記載したり、人物像やスキルなどを自由なフォーマットで魅力的に掲載したりできるメリットがあります。より具体的な情報が提供されていれば、サイトを訪問した求職者が企業で働くイメージを持つことができ、求職者の志望度を上げたり、企業理解が深まることでミスマッチ低減にもつながります。

人材要件は、求職者が最も知りたい情報の一つであるため、他の情報に埋もれないように、目立つ場所にわかりやすく配置することがポイントです。

まとめ

採用担当者にとって人材要件の作成・見直しは、自社の経営戦略を実現するための重要なコア業務です。

適切な人材要件を作ることで、採用において自社に必要な人材が明確になり、人材要件をもとにしたペルソナ設定や、採用ブランディング、面接における質問設計など、他の採用フローにおいても役立ちます。

採用力を強化するためにも、まずは本記事を参考に、自社の人材要件の見直しを進めてみてはいかがでしょうか。

- 人材採用・育成 更新日:2024/07/31

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-