採用計画の立て方を分かりやすく解説!テンプレートあり

採用活動をスタートするにあたり、採用の目的を明確にして、自社の求める人材を採用しやすくするために不可欠なのが「採用計画」の立案です。

本記事では、採用計画とはなにか、採用計画を立てる前にやるべきこと、採用計画の立て方、採用計画書のテンプレート、採用計画を立てるときのポイントを解説します。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

採用計画とは

採用計画とは、「いつ」「どのような人材を」「何人」「どのような方法で」採用するかを策定するものです。企業規模や事業の状況によっても内容は変わりますが、一般的には、以下の項目が含まれます。

- 採用スケジュール(いつまでに採用するか)

- 採用ターゲット(どのようなスキルを持った人材を採用するか)

- 採用ターゲットを踏まえた採用ペルソナ(人物イメージ)

- 採用コスト/採用単価

- 採用人数(何人採用するか)

- 応募者の獲得方法(どのように採用するか)

また、採用計画の立案とあわせて、入社後のフォローアップ施策、教育体制の整備、指導する人材の確保など、採用した人材がパフォーマンスを発揮するための取り組みも立案するケースが多いです。

採用計画はなぜ重要か

ときに突発的な人員補充を行うこともある中途採用においては、場当たり的に人材を採用しようとすると、想定よりも採用コストがかさんだり、そもそも採用に繋がらず、採用活動が長期化してしまう恐れもあります。

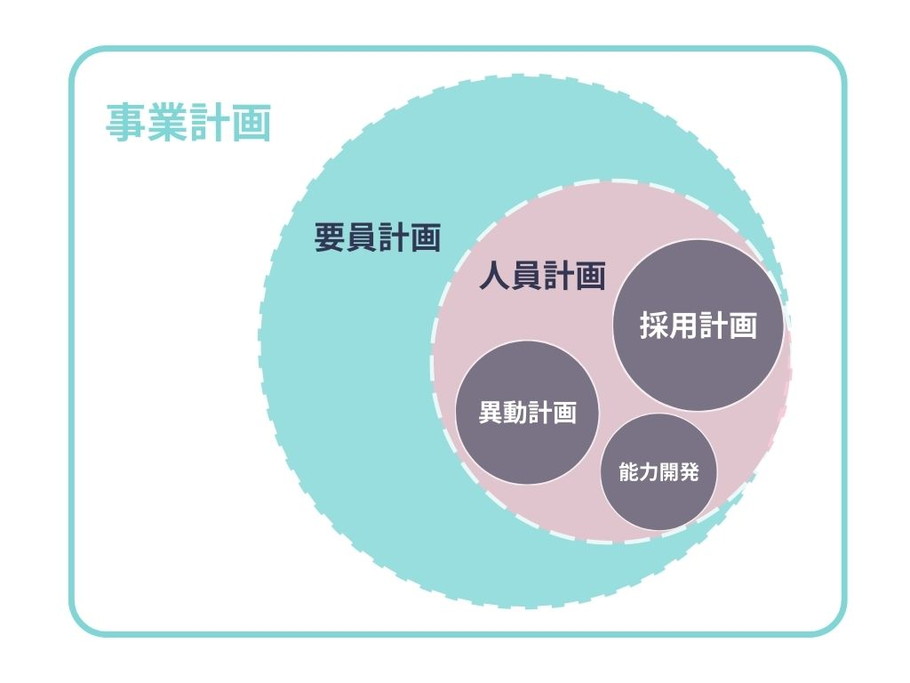

自社の事業計画を実現するために必要な人材に効果的にアプローチし、確実に採用するためにも、まずは「要員計画」や「人員計画」を明確にしたうえで、「採用計画」の立案が不可欠です。

採用計画によって、求める人物像や採用基準について採用関係者間で共通認識ができ、採用選考時にスピーディーに合否判定を出すことができます。それによって、優秀な候補者を取り逃すリスクが軽減されるとともに、候補者体験の向上にも繋がります。

また、採用した人材が新しい環境で早い段階から活躍しやすくなることで、早期離職の減少も期待できます。

採用計画を立てるタイミング

採用計画は、人員計画に合わせて、逆算して立案する必要があります。

採用までの期間は、中途採用か新卒採用かによっても大きく異なりますが、中途採用の場合、前職との調整期間なども考慮して、1~2か月以上前には内定を出しておきたいところです。

例えば、欠員補充のために中途採用で1名採用したいとします。この場合、欠員をできるだけ早くに補填する必要があるでしょう。「採用計画の立案」に半月程度、その後「母集団形成」を始め、並行して「採用選考」も行います。母集団形成と採用選考プロセスに最低でも1か月~1か月半ほどかかります。採用後の前職との調整期間や、入社前のフォローに1~2か月程度かかることを考慮すると、少なくとも3~4か月前には採用計画を立て始める必要があるでしょう。

ただし、いつまでに面接を何回行うか、いつまでにどの手法で求人を出すかなどによっても、準備にかかる期間は変わります。

採用計画を立てる前にやるべきこと

採用計画を立案する前に、以下の準備をしておくとスムーズかつ効果的に進められます。

人員計画・要員計画を策定する

事業計画を実現するために何人必要かを策定する「要員計画」と、どの部署にどのような人材を配属するかを策定する「人員計画」は、どちらも採用計画を立てるうえでベースとなる計画ですので、事前に作成しておきましょう。

要員計画および人員計画の立て方について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

関連記事

採用市場・競合他社を調査する

採用市場について調査したり、競合他社を分析したりすることは、自社の強み・弱みを明確にするために役立ちます。具体的には、競合の求人票や求人広告から「訴求ポイント」や「給与・福利厚生の水準」を自社と比較することや、3C分析を活用するのも効果的です。

また、転職エージェントを利用している場合は、自社が競合しやすい企業の特徴や、採用手法のトレンドについて聞いてみるのも一つの手です。

なお、ここで指す「競合他社」とは、同業種とは限りません。自社の魅力をアピールし、他社と差別化するためにも、以下のように多角的な視点で「競合」を定義したうえで調査することが大切です。

【競合他社となる企業の一例】

- 同業種・同規模の企業

- 同じ地域の企業

- 採用条件が似ている企業

- 待遇(手当や福利厚生など)が似ている企業

自社の採用に関するデータを集め、採用課題を把握する

例えば、企業説明会への参加者数、求人への応募数、選考通過率、採用目標達成率、入社後の定着率など、自社の採用に関するデータを集めて整理することで、自社が抱えている採用課題が見えてきます。

説明会への参加率からはじまり、応募、書類選考、面接、内定出し、内定承諾と、あるフローから次のフローに進んだ割合は「歩留まり率」として算出できます。「歩留まり率が低いフロー(離脱者が多いフロー)はどこか」を可視化することで、自社の採用課題が把握できれば、採用を成功させるために必要なポイントが見えてくるでしょう。

ここでは、多くの企業に見られる採用課題と、考えられる要因の一例を、採用フローごとに紹介します。

| 採用フロー | よくある採用課題 | 考えられる要因(一例) |

| 採用準備・計画 | これまで採用目標を達成できていないが、原因が分からない | ●採用プロセスの見直しを行っていない。 ●改善点を見つけるためのデータを集めていない。 |

| 母集団形成 | 企業説明会に人が集まらない | ●発信している情報量が少ない。 ●説明会の内容がターゲットにとって魅力的ではない。 ●ターゲットにとって場所・時間のハードルが高い。 |

| ターゲットとなる人材からの応募が集まらない | ●情報発信の媒体が、ターゲットが使用している媒体とずれている。 ●ターゲットに合った訴求をしていない。 |

|

| 選考・内定出し | 内定辞退が多い | ●選考時に、内定者の志望度を高める取り組みを行っていない。 ●内定者フォローを行っていない。 ●十分にコミュニケーションをとっていない。 |

| 定着 | 定着率が低い(早期離職が多い) | ●選考時に、仕事の「大変な部分」を伝えきれていない。 ●部署内のコミュニケーションが不足している。 |

採用課題を生じさせている要因を特定できれば、改善策を盛り込んだ採用計画を立案でき、より効果的な採用につながります。

採用計画の立て方

ここからは、採用計画の立て方を具体的に見ていきましょう。今回は、中途採用における採用計画の立て方を紹介します。

なお、新卒採用における採用計画の立て方については、以下の記事で紹介していますのでご覧ください。

関連記事

採用目標を明確にする

まず、自社の事業計画を確認し、その実現のために「期日(いつまでに)」「配属先(どの部署に)」「採用人数(何名必要か)」を明らかにします。すでに要員計画・人員計画を策定しているのであれば、この工程はスキップできます。

人材要件(質・レベル)を決める

人材要件として、「管理職の経験者を優遇(未経験者も歓迎)」といった文言を見かけることが少なくありませんが、これは多くの企業が求めていることであり、人材要件としては適切とは言えません。

人材要件を決める際は、まず「自社で現在活躍している人材の特徴」や「自社の社風・価値観」を洗い出したうえで、経営層・現場の意見も聞き、求める人材要件を列挙していきます。その後、以下のようにMust・Want要件として優先順位を明確にしていきます。

- Must(必須)要件……満たさなければ業務を遂行できないもの

- Want(あると良い)要件……入社後でも習得可能なもの

優先順位を明確にすることで、「業務への適性・ポテンシャルがあるのにもかかわらず、特定の要件を満たさないという理由だけで書類選考で不採用になってしまう」といったケースを回避でき、採用の間口を広げることができます。

また、採用選考時に判断に迷わないように、採用目標と人材要件のどちらを優先させて採用をするのかをあらかじめ決めておく必要があります。

ペルソナを設定する

マーケティングの分野で用いられる「ペルソナ設定」は採用においても有効です。ペルソナ設定では、年齢や性別、職業、家族構成、年収、生活地域、ライフスタイル、趣味などまで事細かに設定し、人材要件を「リアルな人物像」としてイメージできるレベルに落とし込みます。

採用計画書とは別のフォーマットで作成されることが多いものの、ペルソナを設定することで求人広告の作成や訴求ポイントを考えるときに役立つため、採用計画の立案時にあわせて作成するとよいでしょう。また、選考の際に採用関係者の間で「応募者の何を見るか、どこを見るか」の認識において齟齬が出にくくなる利点もあります。

ペルソナを設定する手順について、詳しくは以下の記事もご覧ください。

採用手法(採用チャネル)を決定する

以下のようにさまざまな採用手法があるなかで、それぞれのメリット・デメリットを把握して、自社の採用ターゲットが主に使用する媒体をメインにした手法を選ぶことが重要です。

ここでは主な採用チャネルのメリット・デメリットをまとめました。

| 採用手法(採用チャネル) | メリット | デメリット |

| 求人広告 | ●多くのターゲットにアプローチできる(母集団形成に効果的) ●採用数が多くなるほど採用コストが抑えられる |

●採用が長期化すると、一人当たりの採用コストが割高になる ●マッチ度が低い応募者が集まる可能性がある |

| 人材紹介 | ●採用担当者の業務負荷が少ない ●専門的なスキルを持った人材でも採用しやすい |

●採用が成功した場合、年収の20~30%前後の成功報酬がかかり、コストは割高 ●自社にノウハウが残りづらい |

| 採用ホームページ | ●自社のターゲットにあわせて、デザインやコンテンツを工夫できる ●ブランディングにも効果的 |

●一からサイトを構築する場合コストがかかる ●ページを検索してもらうための導線の工夫が必要 |

| ダイレクトリクルーティング(スカウト型採用・SNS採用など) | ●転職潜在層へのアプローチが可能 ●運用次第ではコスト削減につながる ●直接アプローチできることでミスマッチ低減につながる |

●スカウトメール送付や、SNS運用など、採用担当者の負担が大きい |

厚生労働省が2019年に発表した「中途採用に係る現状等について」を見ると、転職を希望している正規雇用者のうち、実際に転職活動をしている人は半数以下となっています。つまり、転職したいと考えてはいるが、転職活動はしていない「転職潜在層」が多いということです。転職潜在層にリーチするためには、ダイレクトリクルーティングなどの手法を組み合わせることが有効です。

選考方法を決定する

人材の適性やスキルを見極めるために、「書類選考」「筆記試験」「面接」といった採用方法のうち何を実施するかを決定します。「面接は何回実施するのか」「どの役職が面接官を担当するのか」も決めておきましょう。

ただし、面接の回数が多すぎると選考が長期化して優秀な人材を取り逃してしまうリスクが高まるため注意が必要です。

なお、中途採用の場合は面接のみを行う企業も多いですが、適性や能力を判断するために筆記試験の実施も有効です。筆記試験は合否判断だけでなく、入社後の配属先や育成に生かすこともできます。

採用スケジュールを立てる

採用目標である「いつまでに何名必要か」をから逆算して採用スケジュールを立てます。中途採用において求職者が増えるのは3~4月、求人数が増えるのは9~10月頃と言われています。これらの時期には、より多くの求職者に自社を認知してもらえますが、競合他社も増える9~10月は特に、自社の求人が埋もれないような工夫が必要でしょう。

また、内定の出し方・タイミングを決めておくことも大切です。選考が始まってからその都度「いつ内定を出すか」を決めていると応募者を待たせてしまい、他社に流出してしまうリスクが高まるためです。

採用計画書としてまとめる

ここまでに決定した項目を採用計画書としてまとめます。この後紹介するテンプレートも参考にしてみてください。

採用計画書のテンプレート

ここでは「中途採用で3名採用する場合」を想定した、採用計画のテンプレートを紹介します。自社の採用規模や状況に合わせて、内容の変更や項目の追加をしてご活用ください。

採用計画書

①募集職種・採用人数・採用期日| 募集職種(採用人数) | 営業職(2名)エンジニア職(1名) |

| 採用期日 | 2023年10月末 |

| Must(必須)要件 | Want(あると良い)要件 | |

| 営業職 | ● 営業経験者(業界は不問) ● ビジネスマナー | ● BtoBの営業経験(5年以上) |

| エンジニア職 | ● Javaによる開発経験(5年以上) ● Linuxを使用したシステム開発の経験 | ● プロジェクトマネージャー ● 進捗管理・作業指示の経験 |

※営業職は転職メディアA社で募集。エンジニア職は応募者の採用難易度が高いため人材紹介B社を活用。

| 転職メディアA社 | 35万円(4週間掲載) | 採用にともなう外部コストの概算: 170万円 |

| 人材紹介B社 | 135万円(成果報酬:年収の30%) |

| 書類選考 | 履歴書・職務経歴書・エントリーシート |

| 1次面接 | 管理職によって実施 |

| 2次面接 | 役員によって実施 |

| 7月~8月 | 要員計画・採用計画の立案 ● 要員調査 ● 要員計画の策定 ● 採用計画の策定 ● 採用スケジュールの決定 ● 募集要項の作成 母集団形成 ● 求人広告の掲載・管理 ● 採用手法の見直し |

| 8月~9月 | ● 選考基準のすり合わせ 選考プロセス ● 書類選考 ● 面接の実施(1次面接・2次面接) ● 合否連絡 |

| 10月 | 入社前フォロー ● 労働条件の提示 ● 入社手続き 入社 |

採用計画を立てるときのポイント

採用計画を立てたら、以下のポイントも押さえておきましょう。

採用業務の効率化も大切

人材の獲得競争が激化している背景から、自社の求める人材を採用するには、採用までのスピード感や、丁寧なコミュニケーションが特に重要です。

しかし、採用計画の立案から求人広告の作成、応募者とのスケジュール調整・面接・連絡など、やるべきことが多岐に渡る採用業務は、採用が活発になる時期には特に業務量過多になりやすいといえます。その結果、他の業務が立て込んで候補者とのコミュニケーションがまばらになったり、内定を出すのが遅れたりすることで、優秀な人材が他社に流出してしまう可能性があります。

それを避けるためには、綿密な採用計画の立案とあわせて、採用プロセスを自動化したり、オンライン化を進めたりするなど、採用業務の負担を軽減するための取り組みも必要です。

採用業務の効率化の方法として、具体的には以下のようなものがあります。

- 応募受付時の返信や、選考結果の通知を自動化するITツールを導入する。

- 応募者の移動が必要ないオンライン面接を導入し、日程調整しやすくする。

- 求人データを自動で読み込むITツールを導入し、管理の手間を削減する。

- 採用業務の代行サービス(RPO)を導入する。

採用業務を効率化することで、採用計画の立案や面接など、本来注力すべきコア業務にかけられる時間が多くなり、採用力の強化につながります。

即戦力人材でも「オンボーディング」の取り組みを忘れずに

少子化にともなう人材不足や、人材育成コストが限られているなかで、入社後すぐに業務を任せられるスキルを持った「即戦力人材」は、どの企業でもニーズが高いでしょう。

しかし、即戦力人材を仮に採用できたとしても、配属先の受け入れ態勢が整っていないことで能力を発揮できなければ、早期離職につながってしまいます。また、即戦力人材であっても「これまでの経験・知識が新たな環境で通用するのか」といった不安を抱えていることは少なくありません。

即戦力人材の採用においても、配属先でチームの一員として定着し、実力を発揮してもらうためまでの「オンボーディング」の取り組みは必須です。

様々なオンボーディングの取り組みのなかから、いくつか紹介します。

- 歓迎会の実施

- 質問窓口の設置

- 定期的な1on1の実施

- メンター制度(※)の導入

※メンター制度……経験豊富な先輩社員が「メンター」として、後輩社員(メンティ)の相談にのったり、キャリアに関するアドバイスをしたりする支援制度です。上司と部下といった縦の関係ではなく、利害関係のない「斜めの関係」で行います。

オンボーディングの取り組みや入社後のフォロー体制については、面接時にも候補者に伝えることで、候補者の不安を取り除き、志望動機を高められます。

まとめ

自社の事業計画を進めるうえで必要な人材にアプローチし、採用確度を高めるためには、「採用計画」を立案することが不可欠です。採用計画の立案によって、スケジュール内に、予算内で確実に人材を採用することにつながります。また、候補者に対してスムーズに内定を出せることで、他社への流出リスクも軽減できます。

採用計画の立案にあたっては、事前に、要員計画および人員計画を立案することが欠かせません。また、自社の歩留まり率から採用課題を把握し、改善に向けて取り組むことも必要です。

人材の採用をゴールとするのではなく、入社後の活躍までを視野に入れて、オンボーディングや早期離職を防ぐためのフォローについても忘れずに計画しましょう。

- 人材採用・育成 更新日:2023/09/19

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-