採用率とは?計算方法・平均値や、低い採用率を上げる5つのポイント

自社の採用を改善していくために、ます把握しておきたいのが「採用率」です。採用フローのどこに課題があるのかを探るためにも、採用率を計算して歩留まり改善に繋げていきましょう。

本記事では、採用率とはなにか、計算方法や平均値を解説し、採用率を上げる5つのポイント、採用率向上につながった事例を紹介します。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

採用率とは?

採用率とは、応募者の数に対して、実際に採用した人数の割合を指します。自社の採用率を算出して現状を把握することで、自社の採用フローを改善していくうえでの指標となります。

まずは、採用率の計算方法を確認しましょう。

採用率の計算方法

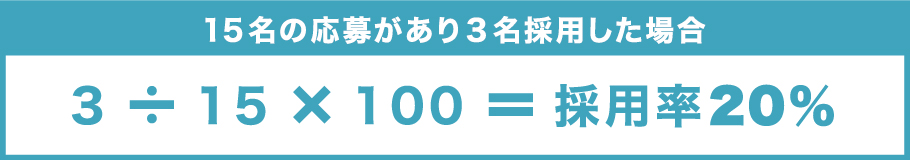

採用率は、以下の計算式によって算出することができます。

■ 計算例

- 例えば、求人に対して15名の応募があり、選考フローを経て最終的に3名採用した場合は、以下のように算出します。

中途における採用率の平均は?

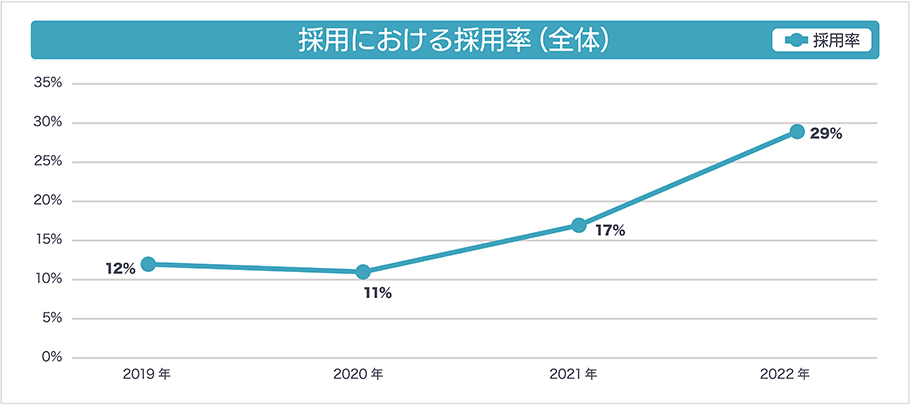

採用率の平均は、業種や職種によって大きく異なる傾向があります。ここでは目安のひとつとして、株式会社マイナビの「中途採用状況調査2023年版(2022年実績)」をもとに、中途採用における採用率の平均値を紹介します。

■ 中途採用における採用率(全体)

業種を問わない場合、採用率は年によって開きがあります。直近3年は、総応募者数の減少傾向に対して、採用数が増加傾向にあるため、採用率が右肩上がりとなっています。

年 |

総応募者数 |

採用者数 |

採用率 |

|---|---|---|---|

2022年 | 29% |

||

2021年 | 17% |

||

2020年 | 11% |

||

2019年 | 12% |

■ 中途採用における採用率(業種別)

続いて、同調査をもとに業種別に採用率を見てみると、業種によって大きく開きが見られました。

2023年度は、「医療・福祉・介護」において採用率が60%を超えており、「不動産・建設・設備・住宅関連」においても40%と高い採用率となりました。その他の業種では、20~30%程度の採用率となりました。

業種 |

総応募者数 |

採用者数 |

採用率 |

|---|---|---|---|

IT・通信・インターネット | |||

メーカー | |||

サービス・レジャー | |||

医療・福祉・介護 | |||

流通・小売・フードサービス | |||

金融・保険・コンサルティング | |||

不動産・建設・設備・住宅関連 | |||

運輸・交通・物流・倉庫 |

採用率が低い企業のデメリット

採用には様々なコストがかかっています。採用期間が長くなるほど、採用担当者の人件費や、求人掲載費、採用ツールの維持にかかるランニングコストなども増えていきますが、採用率が低いとその分コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。

また、多くの応募があった場合、その分応募者へのメール対応や、書類選考、面接を行う採用担当者の負担も大きくなります。採用フローを見直し、採用率を上げることは、採用コストの抑制だけでなく、採用担当者のリソースの有効活用にも繋がります。

採用率を上げる5つのポイント

採用率を上げるためには、応募から内定承諾(採用)までを一括りにするのではなく、フローごとの歩留まりを把握し、歩留まりが低いフローを重点的に改善していくことが大切です。

ここでは、採用フローごとに、歩留まりが低い場合の改善ポイントを紹介します。

書類選考通過率が低い場合は「開示情報の充実」を

応募があったうち、書類選考を通過する割合が低い場合は、求人の段階において、開示情報が不足している可能性があります。

特に「自社が求める人材」の部分が抽象的だと、応募者が応募書類を作成する際に何をアピールすればよいかわからず、アピールポイントが不十分な応募や、要件を満たしていない応募が多くなってしまい、書類選考通過率を下げる要因となります。

求人情報には、応募者がアピールポイントを判断できるように、基準となるような情報を具体的かつわかりやすく開示することが重要です。

面接のキャンセル・辞退が多い場合は「応募者との接点を増やす」工夫を

面接のキャンセル・辞退が起きる理由には様々ありますが、「志望度が低い」「企業の魅力が伝わっていない」ことが大きな要因となります。

このフローにおける歩留まりを改善する方法としては、応募者との接点を増やす取り組みが有効です。日程調整をしやすくするために、できるだけ早いタイミングで候補日と所要時間、オンライン面接の可否などの詳細情報を伝えておくと、応募者がスケジュールを調整しやすくなります。

また、応募者の志望動機を高めるような取り組みも重要です。面接の前日に電話かメールで応募者へ連絡したり、事前に動画や社員インタビューのURLを送ったりするなど、こまめに連絡をとっていくことで、自社への興味を維持できます。

面接後の辞退が多い場合は「面接時のフィードバック」や「面接官トレーニング」を強化

面接後の辞退が多い場合は、面接を通じて候補者の不安が解消されていない可能性があります。候補者の不安を払しょくするために、面接時にフィードバックを行うことが有効です。採用したいと思った候補者がいれば率直に気持ちを伝えましょう。

もちろん、特定の面接官が高圧的な態度で接したり、古い感覚のままだったりすることも、面接後の辞退の原因になり得ます。改善策として、社内面接官用のマニュアルを作成するほか、面接官研修を受けてもらうことも有効です。

詳しくは、以下の記事もお読みください。

関連記事:少数でもダメージが大きい面接後の辞退を減らすには?辞退が起こる要因と歩留まり改善方法

内定辞退が多い場合は「内定者フォロー」の見直しを

内定辞退が多く発生している場合は、内定者フォローの見直しが必須です。的確にフォローするために、面接時に候補者が転職において重視している軸や、他社の選考状況などをヒアリングしておきましょう。

内定辞退の理由は候補者によって様々ですが、年収や勤務地といったハード面の理由と、企業風土や業務内容などのソフト面の理由に分かれます。

ハード面を理由になっている場合、一見フォローが難しいように感じますが、ソフト面の魅力を打ち出すことで入社してもらえる可能性は残っています。自社で働くメリットを伝えたり、候補者自身が企業とのマッチ度をはかれるような情報を提供したりすることが有効です。

詳しくは、以下の記事もお読みください。

関連記事:内定辞退を最低限に抑えるフォローの仕方とは?辞退が起こる要因と歩留まり改善方法

そもそも応募数が少ない場合は「アピール内容の精査」と「採用手法の見直し」を

採用率は、応募数に対する採用数の割合ですが、そもそも応募数が少なく母集団形成できていない、という課題を抱えているケースもあるでしょう。

そのような場合は、まず適切な採用手法を選択できているかをチェックしましょう。採用手法によって強みはそれぞれ異なり、自社のターゲットに合わせて選択することが大切です。

併せて、求人に掲載するアピールポイントも精査してみましょう。以下はチェックポイントの一例です。

キャッチコピー

- ターゲットに刺さるキーワードが入っているか

- ターゲットの不安を解消できているか

- 一目で意味が理解できるキャッチコピーになっているか

記事文面

- 仕事内容ができるだけ具体的に書かれているか

- ターゲットが魅力に感じるポイントが入っているか

- 文体はターゲットに合っているか

採用率向上につながった事例

実際に、採用フローの改善によって採用率向上につながった3つの成功事例を紹介します。

【事例1】TVキャリアの活用で社風が伝わり、応募数・内定率が向上(松本工業株式会社)

■ 課題

社員の高齢化や、経験者採用の難化から、若手人材を採用する必要性を感じていた。

転職者の業務理解が十分でなく、ミスマッチによる早期離職に問題も抱えていた。

■ 解決策

映像とスライドを交えて、経営者や社員が自社の説明・業務内容を紹介する「TVキャリア(動画コンテンツ)」を作成。

また、コーポレートサイトも作成し、サイトでTVキャリアの動画コンテンツを視聴できるようにした。

■ 成果

TVキャリアを通じて、若手からの応募数増加に繋がった。

企業や業務について理解している人からの応募が圧倒的に増え、応募の質向上にも繋がり、採用活動の効率化を実現した。

詳しくは、以下の記事もお読みください。

関連記事:マイナビTVキャリアを通じて事前理解を深め、有効応募×採用率UPを実現

【事例2】マッチ度向上の取り組みで採用効率がアップ

■ 課題

応募が少なく、慢性的な人材不足に陥っていた。

1つの求人媒体のみで募集を行っていたが「営業職」へのハードルの高さから、母集団が形成されにくい状況にあった。

■ 解決策

求めるターゲット層にアプローチするために転職フェアへ出展。応募のハードルとなる「営業職へのハードルの高さ」や「不安」を解消できるようなトークを心がけた。

■ 成果

転職フェアでは、選考フローに入ってもらう前に候補者の人柄が分かることで、自社にマッチする人材を見極めやすくなり、応募の質向上に繋がった。

母集団形成に成功しただけでなく、面接までの選考プロセスが効率化された。

【事例3】採用広報の取り組みで、内定承諾率が大幅に改善(アンリミ株式会社)

■ 課題

求人広告を運用していたが、自社のカルチャーや業界の実情、入社後の活躍イメージを伝えきれていなかった。

ネガティブな業界イメージを払拭しきれないことで、内定承諾率が低かった。

■ 解決策

企業理解を深めてもらうために、自社の様子をブログ(+Stories.(プラスストーリーズ))を通じて発信した。

自社の採用ターゲットが多く来場する転職フェアへ出展し、ターゲットに直接アピールする機会をつくった。

求人広告の訴求力を上げるために、採用媒体の営業担当者からの提案やアドバイスを積極的に取り入れた。

サービス情報

■ 成果

採用フローにおいて、ネガティブな業界イメージや、候補者の不安を払拭することに注力した結果、応募の増加、内定承諾率の大幅改善に繋がった。

採用率アップには、歩留まり改善が欠かせない

ここまで、企業が採用率を上げる重要性や、ポイントをお伝えしてきました。しかし、採用率はあくまで指標の一つに過ぎません。また、採用率の目安は業種や企業規模などによっても変わることに注意が必要です。

採用率を確認する際は、採用率だけでなく、先に紹介した、採用フローごとの歩留まり率もあわせてチェックし、マッチ度向上にも取り組むことが欠かせません。

今回お伝えした事例も参考に、企業規模に応じた採用戦略を考えていきましょう。

- 人材採用・育成 更新日:2024/05/29

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-