「社会人として活躍するまでには〇年かかる」Z世代就活生のイメージは? 新入社員の定着に欠かせない「成長実感」を高めるために

多くの企業が内定式を行った10月もとうに過ぎ、年末にさしかかりました。企業によっては次年度に向けた全社的な人員計画の策定・人事異動の検討なども始まるタイミングであり、そうした中で来年4月に入社する新入社員の受け入れ手続きや、新入社員の受け入れ部署とのすり合わせなどを行っているかも知れません。

新入社員を受け入れた部署では、OJTなどにより実地的な研修・教育が行われていくことになります。やや先の話のように思われるかも知れませんが、年が明ければ4月まであっという間です。今回のコラムでは、新入社員の研修・教育について入社前である今からでもできる、あることについてお話ししたいと思います。それは、「新入社員の個々人がイメージする自身の成長スピード」と「企業側がイメージする新入社員の成長スピード」のすり合わせです。

新入社員を受け入れた部署では、OJTなどにより実地的な研修・教育が行われていくことになります。やや先の話のように思われるかも知れませんが、年が明ければ4月まであっという間です。今回のコラムでは、新入社員の研修・教育について入社前である今からでもできる、あることについてお話ししたいと思います。それは、「新入社員の個々人がイメージする自身の成長スピード」と「企業側がイメージする新入社員の成長スピード」のすり合わせです。

昨今「ゆるブラック」(※)という言葉に象徴されるように、長時間労働といった過酷な職場(いわゆる「ブラック企業」)だけでなく、決してブラックではないが「やりがいや成長実感が伴わない職場」が、若手社員の離職の原因の1つであると言及されることがあります。マイナビが2025年卒の学生に向けて行った調査(図1)では、“つらさをまったく感じないが、同時にやりがいもない職場”や“スキルアップ・キャリアアップが求められない職場”、“高い目標などは設定されず、あまり指導もされない職場”に対しては「どちらかというと働きたくない」と回答する割合が多く、学生が抱く「成長実感を得たい」という気持ちや「成長できないことへの不安」が垣間見えます。

【図1】このような職場で働くことをどう思うか/マイナビ2025年卒 大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(10月)

※「ゆるブラック」については以下の詳細なコラムがございますのでご参照ください。

→若手社員の「ゆるブラック」という感覚の裏側にあるもの

※「ゆるブラック」については以下の詳細なコラムがございますのでご参照ください。

→若手社員の「ゆるブラック」という感覚の裏側にあるもの

ではまず、学生のイメージする社会人としての成長スピードは、どのようなものなのでしょうか。マイナビが行った別の調査(図2)では「社会人として入社何年目くらいまでに活躍したいと思いますか」という質問に対し、もっとも多かった回答は「3年目」(46.1%)で、半数近くにのぼる学生が答えています。ただし、「1年目(即戦力として活躍したい)」や「2年目」など、比較的に早期から活躍したいという学生も合わせて3割ほどいることにも注目が必要です。

【図2】入社何年目くらいまでに活躍したいと考えているか/マイナビ2024年卒 大学生活動実態調査(9月)

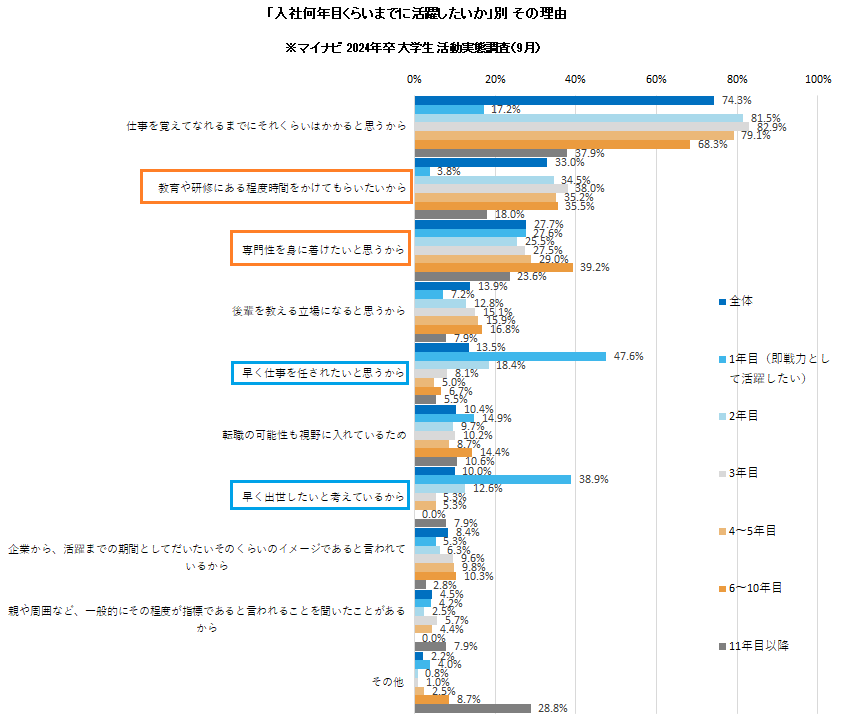

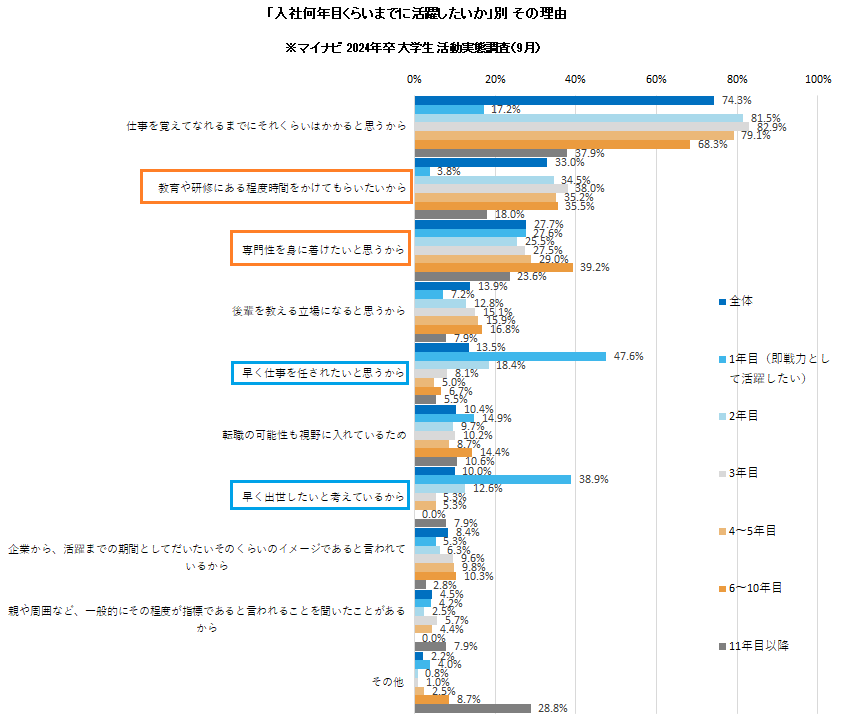

回答してもらった活躍までのスピード感「1年目」から「11年目以降」の選択肢ごとに、どうしてそう思うのかという理由を聞いたものが下の図3のグラフです。もっとも回答の多かった「3年目」では、「仕事を覚えてなれるまでにそれくらいはかかると思うから」という理由のほか、「教育や研修にある程度時間をかけてもらいたいから」という理由が多いようです。

では「1年目」「2年目」など比較的に早期のタイミングを選んだ学生はどうかと言うと、「早く仕事を任されたいと思うから」「早く出世したいと考えているから」といった理由が突出して多いことがわかります。また「4~5年目」以降の比較的じっくり成長するイメージを持つ学生では「教育や研修にある程度時間をかけてほしいから」や「専門性を身に着けたいと思うから」といった理由が多く、成長スピードごとにその理由にも違いが見られます。

【図3】「入社何年目くらいまでに活躍したいか」別・その理由/マイナビ2024年卒 大学生活動実態調査(9月)

では「1年目」「2年目」など比較的に早期のタイミングを選んだ学生はどうかと言うと、「早く仕事を任されたいと思うから」「早く出世したいと考えているから」といった理由が突出して多いことがわかります。また「4~5年目」以降の比較的じっくり成長するイメージを持つ学生では「教育や研修にある程度時間をかけてほしいから」や「専門性を身に着けたいと思うから」といった理由が多く、成長スピードごとにその理由にも違いが見られます。

対する企業側がイメージする新入社員の成長スピードはどうでしょうか。

マイナビが実施した採用担当者向けの調査によると「採用する人材が何年後に活躍することを期待するか」という質問については、学生と同じく「3年目」が最多となっています。(図4)みなさんの会社では、どのくらいの成長スピードをイメージしているでしょうか。

一方で、学生側で3割ほどあった「1年目」「2年目」といった比較的早期のタイミングを回答する企業は2割未満と少なく、ボリュームゾーンは3年目以降となっています。つまり、仮に学生が「1年目」「2年目」には活躍していたいとイメージしていたとしても、企業側は「3年目」以降という比較的じっくり社員を育成していこうとする会社が多く、ここに学生(新入社員)と会社の間で成長を期待するスピード感のズレが起こり、結果として「早く成長したいのに、じれったい」と感じた学生から「ゆるブラック」的なイメージを持たれてしまう可能性があるということです。もちろん逆もしかりで、企業側が早く成長してほしいと考えていても、学生のイメージする成長へのスピード感が比較的ゆっくりであれば、そのズレから学生・企業双方がフラストレーションを感じるようになってしまうでしょう。

【図4】24年卒として採用する人材が何年後に活躍することを期待するか/マイナビ2024年卒企業新卒採用活動調査

マイナビが実施した採用担当者向けの調査によると「採用する人材が何年後に活躍することを期待するか」という質問については、学生と同じく「3年目」が最多となっています。(図4)みなさんの会社では、どのくらいの成長スピードをイメージしているでしょうか。

一方で、学生側で3割ほどあった「1年目」「2年目」といった比較的早期のタイミングを回答する企業は2割未満と少なく、ボリュームゾーンは3年目以降となっています。つまり、仮に学生が「1年目」「2年目」には活躍していたいとイメージしていたとしても、企業側は「3年目」以降という比較的じっくり社員を育成していこうとする会社が多く、ここに学生(新入社員)と会社の間で成長を期待するスピード感のズレが起こり、結果として「早く成長したいのに、じれったい」と感じた学生から「ゆるブラック」的なイメージを持たれてしまう可能性があるということです。もちろん逆もしかりで、企業側が早く成長してほしいと考えていても、学生のイメージする成長へのスピード感が比較的ゆっくりであれば、そのズレから学生・企業双方がフラストレーションを感じるようになってしまうでしょう。

学生と自社との間でズレがあるものの、本人の適性、自社側のリソースの兼ね合いなどで「この新入社員に対して本人の希望するスピード感で成長させるのは難しいのでは」と総合的に判断される場合もあると思います。そうした場合、学生と自社との間でスピード感に対する認識のすり合わせを行う必要があるでしょう。その際「うちの会社は昔からそうだから」というように自社の価値観を一方的に押し付けるような説明をするのではなく、本人の適性に関する自社の考えや業務の難易度といった様々な観点から、自社がイメージする成長のスピード感を改めて説明・提案し、学生本人に納得してもらうことが、「ズレ」から生じうるフラストレーションを軽減していくうえで重要となります。

成長スピードに対してズレがあり、それに歩み寄るケース、あるいは学生側と期待値調整を行うケース、あるいはズレがないというケース、いずれにおいても重要なことは、学生が「なぜそのスピード感で成長したいと考えているのか」という理由を把握することにあると思います。

すでにご紹介したように、早く活躍したいという学生は「仕事を任されたい」「早く出世したい」といった理由を持っていることが多く、一方じっくり成長していきたいという学生は「教育や研修の時間をしっかり確保してほしい」や「専門性を身に着けたい」といった理由が多いことがわかっており、そうした理由に沿った研修・教育計画を立てることが可能となります。ただ、おそらく学生個々人でその理由について微妙に違いやグラデーションがあるはずです。学生の中に漠然ながらあるであろう「自分はこういう理由でこうなりたいから、だから〇年目くらいには活躍できるように成長したい」というイメージを探りだし、自社の価値観とすり合わせていくことが重要です。

そして一言で「活躍」とくくっていますが、活躍という言葉へのイメージもまた人それぞれであり(※)、そのイメージのすり合わせも含めて、新入社員の研修・教育の成功、そして社員の定着と活躍に向けた欠かせないプロセスになっていくと考えられます。内定者の入社まで残すところ4ヶ月ほど。内定者に対して「入社何年目くらいまでに活躍するイメージを持っているか」を聞いてみると、来年4月以降の配属や研修・教育体制を検討する際のヒントになるかもしれません。

※内定者の「活躍」「一人前」のイメージを明確化するヒントについては以下のコラムに詳細がございますのでぜひご参照ください。

→内定者の8割近くが望んでいる「入社前研修」押さえるべきポイントとその効果は? ―【連載】内定者と深くつながる研修・コミュニケーションのキモ 第1回

すでにご紹介したように、早く活躍したいという学生は「仕事を任されたい」「早く出世したい」といった理由を持っていることが多く、一方じっくり成長していきたいという学生は「教育や研修の時間をしっかり確保してほしい」や「専門性を身に着けたい」といった理由が多いことがわかっており、そうした理由に沿った研修・教育計画を立てることが可能となります。ただ、おそらく学生個々人でその理由について微妙に違いやグラデーションがあるはずです。学生の中に漠然ながらあるであろう「自分はこういう理由でこうなりたいから、だから〇年目くらいには活躍できるように成長したい」というイメージを探りだし、自社の価値観とすり合わせていくことが重要です。

そして一言で「活躍」とくくっていますが、活躍という言葉へのイメージもまた人それぞれであり(※)、そのイメージのすり合わせも含めて、新入社員の研修・教育の成功、そして社員の定着と活躍に向けた欠かせないプロセスになっていくと考えられます。内定者の入社まで残すところ4ヶ月ほど。内定者に対して「入社何年目くらいまでに活躍するイメージを持っているか」を聞いてみると、来年4月以降の配属や研修・教育体制を検討する際のヒントになるかもしれません。

※内定者の「活躍」「一人前」のイメージを明確化するヒントについては以下のコラムに詳細がございますのでぜひご参照ください。

→内定者の8割近くが望んでいる「入社前研修」押さえるべきポイントとその効果は? ―【連載】内定者と深くつながる研修・コミュニケーションのキモ 第1回

- 人材採用・育成 更新日:2023/11/30

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-