新任担当者必読! 介護職採用はじめの3ステップ

介護業界は、ほかの業界以上に人手不足が深刻で、採用においては売り手市場といわれています。2023年1月分の職業別の有効求人倍率(パートを含む)を見ると、全職業を合わせた数値が1.29であるのに対し、介護サービスの職業の数値は3.82で、その深刻さは数字にも表われています。(※出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計) 令和5年1月分」

ただし、近年の新卒採用では、介護法人のインターンシップへの学生の応募が年々増加しており、未経験の若手求職者の介護業界への関心が高まっていることがうかがえます。

このように明るい兆しはあるものの、今後も売り手市場で採用しにくい状況が続くことに変わりはありません。自法人にマッチする人材を十分に確保し、定着させるには、各法人の採用担当者の努力や工夫が不可欠です。

法人が採用活動を行う目的は、人員補充のほか、組織の活性化、職員の年齢バランスの最適化など、さまざまです。介護法人の場合は、不足している人員の補充を目的に採用活動を行うことが多いかもしれませんが、現在の採用市況では、職場の欠員が決定したタイミングで求人募集をすると、思い通りに採用できないことが多々あります。すると既存の職員の負担が増して退職者が増え、残った職員の労働環境がさらに悪くなるという悪循環に陥りかねません。

加えて、介護法人には、介護保険法によって、利用者何人につき何人の職員を配置するという人員配置基準が施設の種類ごとに定められています。違反すると事業の一時停止や指定の取り消しなど、存続に関わる罰則が課されるリスクがあります。介護法人にとっては、現場の業務が常に滞りなく回るように継続的に採用活動を行うことが、ほかの業種以上に重要なのです。

採用計画は、採用の手法やターゲットに合わせて立てる必要があります。例えば新卒採用と中途採用では、必要な工程や採用フローが異なります。

また、介護職採用の場合、新卒採用と一口にいっても、ターゲットは介護福祉士養成校卒、高校卒、一般大学卒、大学の社会福祉士系学部卒などと多様で、ターゲットによって採用スケジュールや内定承諾率が異なります。

多くの介護法人が、現在の採用市況を踏まえて、介護の知識やスキルがない一般の学生もターゲットにしています。採用担当者は、そのような現状を理解し、どのターゲットからどれくらいの人数を採用するかを計画したうえで、各ターゲットに合った採用活動をしていかなければなりません。

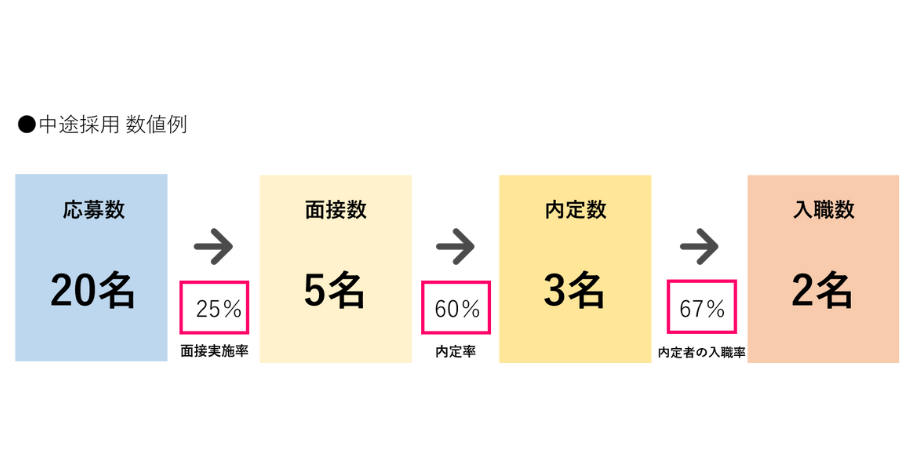

自法人の現状を把握するには、中途採用の場合、応募数・面接数・内定数・入職数の4つを明らかにする必要があります。新卒採用の場合は、面接の前に説明会をするのが一般的なので、この4つに説明会参加数を加えた5つを確認します。

自法人が中途採用と新卒採用の両方を行っている場合は、それぞれについて、4つ(または5つ)の数値を書き出してみましょう。

就職・転職情報サイトA、就職・転職情報サイトB、ハローワーク、直接募集というように複数の採用手法を利用している場合は、さらに手法別に4つ(または5つ)の数値を書き出しましょう。

上記の数字をもとに「選考通過者数÷選考参加者数×100」で計算すると、採用フローのなかで次の工程に進んだ人数の割合(歩留まり)を出すことができます。具体的には、「面接数÷応募数×100」で面接実施率、「内定数÷面接数×100」で内定率、「入職数÷内定数×100」で内定者の入職率が算出されます。

新卒採用の場合は、面接実施率のかわりに、「説明会参加数÷応募数×100」で応募者の説明会参加率、「面接数÷説明会参加数×100」で説明会参加者の面接参加率を算出します。

面接実施率や内定率、入職率などの歩留まりが低いほど、辞退やキャンセルが多く、何らかの課題があると考えられます。自法人の採用フローのなかで、これらの数値が低い部分があれば、候補者への対応や選考方法を見直すことで高めていく必要があります。

例えば介護法人の新卒採用で、応募者の説明会参加率が10%に達していない場合は、応募後の対応方法に改善すべき点がある可能性が高いです。応募から説明会までの過程に、応募者への連絡が遅い、説明会の日程の案内がわかりにくいといった問題があるかもしれません。

なお、各工程の数値・歩留まりはその法人の状況や規模などさまざまな要因に左右されるため、単純に平均値や適正値を出すことはできません。

採用には、人材紹介や就職・転職情報サイトの利用料など、さまざまなコストがかかります。しかし、どの法人も予算には限りがあるため、コストを抑えながら、十分な人数の人材を安定的に採用できるように模索しなければなりません。採用担当者には、費用対効果を考える視点が求められます。

費用対効果を可視化するためには、採用手法別に、入職者一人につきコストがどれくらいかかっているのかを算出する必要があります。一人当たりの採用コストは、「採用コスト総額÷入職者数」で計算できます。

一人当たりの採用コストを新卒採用・中途採用に分けて算出し、さらに利用している手法別に算出しましょう。あまり採用につながっていないのに一人当たりの採用コストが高い手法があれば、よりコストがかからない手法に変更するなどの見直しが必要です。

以上のように、数値をもとに課題を把握し、改善していくことが、採用活動の基本です。

新卒採用では、中途採用よりも工程が多く、採用担当者が行うべき業務も多岐にわたります。上記は、新卒採用の一般的な採用フローです。まずは上記の表で、基本のフローを確認してください。

新卒採用をしている介護法人のなかには、基本的な工程が抜けている法人も少なくありません。よく見られるのが、説明会を開催せずに希望者に施設を見せる簡単な見学会だけで済ませている、内定者フォローがほとんどできていないといったケースです。

経験者が多くを占める中途採用では簡単な見学会だけでも問題ないかもしれませんが、未経験の学生が主な対象となる新卒採用では、説明会を実施して法人の理念や業務内容を理解してもらうことが重要です。また、中途採用以上に内定者や入職者をしっかりフォローしないと、入社や定着につながりません。

基本のフローを確認したうえで、現状では実施していない工程があれば実施しましょう。かろうじて実施はしているもののうまくできていない工程については、課題を確認し、情報やノウハウを集めて改善していく必要があります。

最近の求職者は、スマートフォンやパソコンを使って、主にWebから求人情報を収集しています。中高年層には新聞の折り込みチラシのようなアナログな手法が効果的というイメージがあるかもしれませんが、実は中高年の間でもWebでの情報収集が主流になりつつあります。

総務省が公表している「情報通信白書」によると、2020年の時点で、インターネット利用率は20代~50代では9割、60代でも8割を超えています。(※出典:総務省「令和3年度版 情報通信白書」第2部)

こうしたデータからも、現代の採用活動にWebの活用は必須といえます。まだ十分にWebを活用できていない介護法人は、自法人の採用サイトや転職情報サイト、SNSなど、Webの採用手法を積極的に導入していきましょう。特に、中途採用を継続的に行っていくには、自法人に興味を持った求職者がいつでもアクセスできるように、Web上にエントリーに誘導する導線を作っておくことが大切です。

- 人材採用・育成 更新日:2023/04/17

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-