採用コストを削減する8つの方法|内訳や計算方法も紹介

採用活動にはさまざまな費用(コスト)が発生します。採用を成功させるためには、適切にコストをかけていく必要がありますが、採用コストが増えすぎると企業の経営を圧迫する要因にもなりかねません。

本記事では、採用コストの内訳や計算方法を詳しく解説するとともに、コストを削減しながら効率的な採用を実現するための8つの方法を紹介します。

採用コストとは?

採用コストとは、人材を採用するときに発生する費用の合計を指します。

採用コストは、社内の採用活動に発生する「内部コスト」と、社外のリソースを活用する際に発生する「外部コスト」に分かれ、この2つのバランスを把握することが効率的な採用戦略を立てるうえで重要です。

採用コストの内訳

採用コストには何が含まれてるのでしょうか。内部コストと外部コストに分けて見ていきましょう。

内部コストの内訳

- 採用に関わる担当者の人件費

- 候補者とのやりとりにおける通信費・郵送費

- 面接者へ支給する交通費

- カジュアル面談での飲食費

- リファラル採用におけるインセンティブ(知人を紹介した社員へ支給する費用) など

外部コストの内訳

- 求人サイトへの掲載料

- 人材紹介会社への手数料・成功報酬

- 採用管理システム(ATS)の利用費

- 採用PR動画の制作費用(外注する場合)

- 採用パンフレットの制作費

- 会社説明会の会場費

- 転職フェアや合同企業説明会への参加費 など

一般的に、外部コストは専門性が求められる領域のため、内部コストよりもコストが高くなりやすいといわれています。

1人あたりの採用コストの計算方法

採用した人材1人あたりの採用コストは「採用単価」とも呼ばれ、採用コストを採用人数で割ることで計算できます。

【計算例】

採用にかかった内部コスト・外部コストの合計が250万円で、5名採用できた場合

ただし、採用コストは募集職種や採用難易度によって大きく変動するため、どの項目にどれくらいのコストがかかっているのか、詳細な内訳を検討することが重要です。また、採用人数だけでなく、採用の質や、入社後の定着度を考慮し、採用の費用対効果を高めていくことも欠かせません。

採用コストの平均

企業では、採用にどれくらいのコストをかけているのでしょうか。採用コストの平均を「新卒採用」と「中途採用」に分けて見ていきましょう。

新卒採用コストの平均

マイナビの「 2024年卒企業新卒内定状況調査」によると、新卒採用において1年間にかかったコストの総額は、平均287.0万円という結果でした。

新卒採用では、学生に認知してもらうために、自社のパンフレットや採用ホームページ、PR動画などの制作費用が大きくなり、企業説明会の開催や就職フェアへの出展などにもコストをかける傾向にあります。

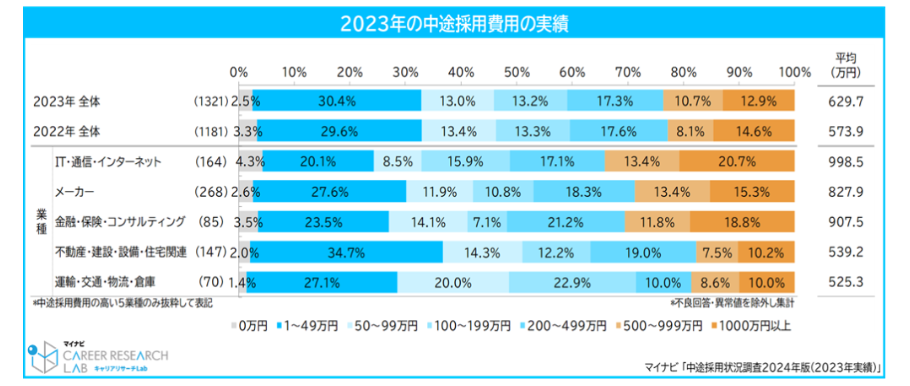

中途採用コストの平均

マイナビの「中途採用状況調査 2024年版(2023年実績)」によると、中途採用における2023年の採用コストの平均は、629.7万円という結果でした。

業界別に見ると「IT・通信・インターネット」は998.5万円、「金融・保険・コンサルティング」は907.5万円、「メーカー」は827.9万円と、全体の平均を大きく上回っています。

中途採用においては即戦力となる人材を求めることが多く、特に専門性の高い業界では人材獲得競争が激しくなるため、求人広告費や人材紹介の成功報酬のコストが新卒採用よりも高くなる傾向にあります。

また、結果を企業規模別にみると、3名~50名規模の企業は平均86.7万円で、企業規模が大きくなるにつれ、採用費用も増加し、1001名以上規模の企業は平均1290.5万円となりました。企業規模が大きいほど、採用コストも増加する傾向があります。

採用コストを削減する方法

採用コストを削減しながら、効率的に自社の求める人材を確保するためには、現在の採用手法やプロセスを見直し、改善を図りましょう。ここでは、具体的な8つの方法について解説します。

1. 採用広報を強化し、ミスマッチの防止に努める

入社後に「思っていた仕事と違った」「会社の雰囲気が合わなかった」といった理由で早期退職が発生すると、採用コストだけでなく、育成コストにもロスが発生してしまいます。そのため、採用段階でミスマッチを防ぐことが重要です。

ミスマッチを防ぐための具体策を3つ紹介します。

企業文化や仕事内容を具体的に伝える

採用ページや求人広告、会社説明会などを通じて、企業文化や働き方、実際の仕事内容について説明しましょう。社員インタビューや1日のスケジュールなどを掲載すると、具体的なイメージが伝わりやすくなります。

候補者のキャリア目標を確認し、自社とのマッチ度を判断する

面接時に、候補者のキャリア目標について聞き、自社で実現できるかどうかを見極めましょう

SNSやブログを活用し、マッチ度の高い人材が応募しやすい環境を作る

採用ブログやSNS、動画コンテンツなどを活用し、自社の魅力やリアルな職場環境について発信することで、自社に合った人材が応募しやすい環境を作りましょう。

2. 歩留まりを把握し、改善する

歩留まりとは、採用プロセスの各段階でどれくらいの候補者が次のステップに進んだかを示す指標です。例えば、書類選考通過率や面接通過率、内定承諾率などが該当します。

歩留まりが低いと、無駄な工数やコストが発生するため、どの段階で歩留まりが発生しているのかを分析し、改善策を講じることが重要です。

歩留まりが低下する要因と、具体的な改善策についてはこちらをご覧ください。

関連記事:採用における「歩留まり」の重要性とは?選考過程の歩留まり低下要因と改善策<ダイジェスト版>

歩留まり改善は、以下の流れで進めていきましょう。

各選考段階の通過率を分析する

まずは、応募数に対して、どの採用プロセスで何人の候補者が離脱しているのかを可視化しましょう。例えば、「書類選考の通過率が極端に低い」「内定承諾率が低い」などの問題が見つかる可能性があります。

あわせて、過去のデータと比較し、どの段階で候補者が離脱しているかを把握することも重要です。

選考基準やプロセスを見直し、効率化を図る

歩留まりを把握したら、書類選考の基準が厳しすぎる場合は要件を見直すなど、採用プロセスを改善していきましょう。

3. 自社の採用サイトを活用する

自社の採用サイトは、求人広告費を抑えつつ候補者に直接アプローチできる重要なツールです。採用サイト内に応募フォームを併設すれば、直接応募が増える可能性もあるため、求人媒体への依存度が下がり、採用コスト削減につながります。

ただし、採用サイトを制作・管理するノウハウが社内に無い場合は、制作会社に外注する必要が生じるため、外部コストが発生します。また、自社の採用サイトの検索順位を上げるために、求人情報を定期的に更新したり、求職者が検索しやすいキーワードを盛り込む「SEO対策」も重要です。

採用サイトは、企業からの情報発信の幅を広げられる魅力がありますが、求人広告の代わりにはなりづらいため、求人方法と組み合わせた運用方法を検討するとよいでしょう。

なお、自社に採用サイトがない場合や、求人サイト「マイナビ転職」に掲載している場合は、手軽に採用サイトを作成でき、応募経路を拡大できる「AOLCエントリー版」がおすすめです。

4. 求人媒体を見直す

採用コストを抑えるためには、利用する求人媒体の費用対効果を定期的に見直すことが重要です。以下のポイントを見直してみましょう。

費用対効果を分析し、適切な媒体を選択する

過去の採用実績を分析し、採用成功率が高い媒体に絞ってみましょう。このとき、応募数だけでなく、採用決定率や入社後の定着率も考慮し、最適な媒体を選ぶことが重要です。

成果報酬型求人サイトを活用し、初期費用を抑える

掲載費がかからず、応募や採用が決まったときに費用が発生する求人サイトを活用すると、初期にかかるコストを抑えることができ、低リスクで採用活動をスタートできます。

初期投資を抑えることで、他の採用手法やプロセスにリソースを振り分ける余裕が生まれ、全体的な採用戦略の見直しや改善に取り組めるでしょう。

5. リファラル採用に取り組む

リファラル採用(自社の社員に、友人や知人を紹介してもらう方法)では、紹介した社員にインセンティブ(紹介報酬)として数万円~数十万円を支払うことが一般的で、他の採用手法と比較して広告費などの外部コストを大幅に削減できます。また、企業への理解度が高く、定着しやすい人材を採用できる可能性が高い手法です。

ただし、リファラル採用は、社員からの紹介を待つ形になるため、採用スピードを重視したい場合や、大人数の採用には適しません。また、社員が知人を紹介したくなるような自社の魅力づけを併せて行っていくことが成功のポイントです。

関連記事:注目される「リファラル採用」とは?メリットや注意点を分かりやすく解説

6. ダイレクトリクルーティングに取り組む

求職者からの応募を待つのではなく、企業側から候補者にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」は、求人広告費を大きく削減できる採用手法です。また、候補者に送るスカウトメールの開封率や返信率などを分析しながら、メッセージの件名や内容を改善していくことで、自社の採用力向上にも繋がります。

ただし、ターゲットとなる候補者を絞り込み、個別にカスタマイズしたスカウトメールを作成する必要があるため、採用担当者の負担は大きくなりやすい手法です。多くの候補者にアプローチしても成果が得られない場合、内部コストがかさみやすい点に注意しましょう。

7.リファレンスチェックを実施する

候補者の前職の上司や同僚へのヒアリングを通して、実際の勤務態度や周囲とのコミュニケーションタイプなどを事前に確認することで、企業文化や職務に合った人材を選ぶことができます。これにより、入社後の早期離職を防ぎ、ミスマッチを減らすことができます。

さらに、候補者のスキルや経験に対する信頼性が高まり、より正確な採用判断行えます。結果的に、後々のトラブルや不適合を避けることができ、コストを抑えることにつながるでしょう。

なお、リファレンスチェックについては以下の記事で詳しく紹介しています。

関連記事:リファレンスチェックとは?調査方法や導入のメリット、事例を紹介

8. 内部コストを見直す

採用業務の効率化を図れば、内部コストを削減することが可能です。例えば以下の方法で採用効率を上げることができます。

面接回数の削減やオンライン面接の導入

例えば、面接官を増やして同時に応募者を評価する「パネル面接方式」を取り入れて面接の回数を減らしたり、オンライン面接を活用したりすることで、採用担当者や応募者の負担を軽減できます。

選考基準の統一による業務効率化

評価基準を統一することで選考時間を短縮できます。適性テストを活用して、自社とのマッチ度を事前に評価しておく方法も有効です。

採用管理システム(ATS)を導入し、工数を削減

採用管理システムを活用し、応募者の一元管理や選考プロセスの効率化を行い、分析機能を活用することで、業務負担を軽減できます。

成功企業の事例

最後に、採用コスト削減のヒントになる2つの企業事例を紹介します。

事例1:採用広報に取り組み、歩留まりが大幅に改善

SES事業を展開するアンリミ株式会社では、求人広告を活用して採用を行っていました。しかし、自社の魅力や活躍のイメージを伝えきれず、内定辞退が多いという課題を抱えていました。

そこで、企業からの情報発信を増やすために、企業ブログ「+Stories.(以下、プラスト)」を導入。サービス担当者のアドバイスを受けながら、「未経験からエンジニアになった社員のインタビュー記事」を中心に社員や社長の素顔が見えるコンテンツを掲載していきました。あわせて転職フェアへ参加し、人材と直接話し、アピールする場も増やしました。

その結果、求職者が不安に感じやすい点や、ネガティブな業界イメージを払拭することができ、転職フェアでは椅子が足りなくなるほど多くの集客に成功しました。また、大きな課題だった内定承諾率は、20%程度から60~80%へと大幅にアップし、大幅な歩留まり改善を実現しています。

事例について、詳しくはこちらからお読みください。

関連記事:企業側から情報を発信することで未経験者の不安が払拭され、低下していた内定承諾率が改善。企業理解が深まる効果も

事例2:求人媒体の見直しにより、有効応募が増加

SI事業を展開する株式会社アンスールでは、競争の激しいITエンジニアをターゲットに採用活動を進めていましたが、応募が少なく採用に苦戦していました。そこで、ターゲットの年齢層に合わせて求人媒体を見直し、サービス担当者からのアドバイスをもとに、企業の魅力を伝える求人原稿を作成しました。

その結果、会社の考え方・想いを理解した応募者が増加し、面接辞退が減少。未経験者・経験者ともに採用成功に繋がったといいます。採用が難しいとされるエンジニア派遣業界で採用成功を実現した好事例です。

事例について、詳しくはこちらからお読みください。

関連記事:マイナビ転職を活用し、採用競合が多いエンジニア派遣業界で多数のITエンジニアの有効応募を獲得

採用コストを見直し、採用活動の質を高めよう

中途採用は、即戦力となる人材を確保する貴重な機会です。しかし、売り手市場が続いていることもあり、採用コストに対して満足のいく成果を得られていないと感じる企業も多いかもしれません。

今回お伝えした方法で採用コストを見直すことで、選考プロセスや採用手法、社内リソースの使い方を改めて精査することができ、採用力の向上にも繋がります。採用活動の費用対効果を高め、自社にマッチした人材をより効率的に採用できる体制を整えていきましょう。

- 人材採用・育成 更新日:2025/03/18

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-