「学生が集まるブース」には理由がある! 初めての合同説明会で“埋もれない”ための差別化戦略

新卒採用において、多くの学生と出会うことができる場の一つが「合同企業説明会」です。

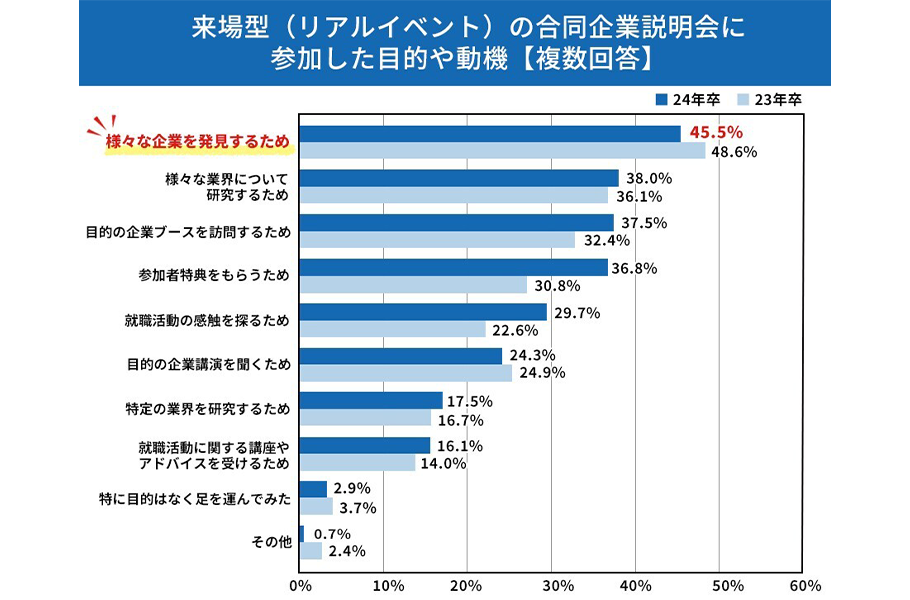

マイナビの学生モニター調査によると、合同企業説明会に参加する学生の目的として最も多かったのは「様々な企業を発見するため」。

つまり、合同企業説明会では知名度に関係なく、どんな企業でも学生との接点を創出できるチャンスがあるということです。

しかし一方で、合同企業説明会には非常に多くの企業が参加するため、競合企業が多いのもまた事実です。

そこで今回の記事では、合同企業説明会で「学生からの注目を集めるブースづくり」について解説します!

\学生から注目を集めるイベントブース装飾作りのHOWTOがわかる!資料ダウンロードはこちら(会員限定・無料)/

ブース装飾が「第一印象」を決める!

— 合同企業説明会では、各社がオリジナリティのあるブース装飾をしている様子が印象的です。

池内: そうですね。ブース装飾をすることで学生が集まるというよりも、「ブース装飾をしないと学生は集まらない」と認識していただいた方がいいかもしれません。

ブース装飾を一切しないと、社名看板がある以外は机と椅子が並んでいるだけの無機質な空間になってしまいます。そうすると学生に「どんな魅力があるのか」はおろか、「何をしている企業なのか」すら伝わらず、スルーされてしまいます。

マイナビが主催する合同企業説明会には、大規模なものだと数百社が出展します。そして、それぞれのブースで1日に数回、30分程度の会社説明を行い学生に自社をアピールしています。学生が1日で回ることができるブース数は最大でも7~8社なので、学生側は限られた時間を有効に使うために、ブースを見定めることになります。

そして、会場内を歩きながら学生が特定のブースに座る(会社説明を聞く)かどうかを決定する判断は、ほんの数秒で行われます。

なので、まずは「何をしている企業の、どんなブースなのか」が一目で分かることが求められます。その役割を果たすのが、ブース装飾ということです。

企業と学生との接点として存在感のある就職情報サイト(マイナビなど)は、基本的に学生は希望する条件などで検索します。そのため、学生が自ら検索しなければその企業に出合うことはできません。

一方、リアルに会場を見て回る合同企業説明会であれば、「なんとなく気になったから立ち寄った」という偶然の出会いが起こせるんですね。

だからこそ、ブース装飾を「目立たせるための飾り」ではなく、「まだ出会えていない学生」との接点をつくる仕掛けとして機能させることで、合同企業説明会の効果を最大化することができるというわけです。

— 他にもこうした新たな接点づくりに有効な仕掛けはありますか?

池内: はい。例えば、説明会のタイムテーブルを外から見える位置に掲示しておくのも有効です。次の会社説明が何時から始まるのかが分かれば、「じゃあこの時間にまた来よう」と、学生の訪問先に組み込んでもらいやすいからです。

また、各社のパンフレットや採用資料をまとめて置いておける資料置き場があるのですが、そこにも工夫を凝らす企業がここ数年で増えました。取りやすく整理して置いておくのはもちろん、メッセージボードや自社製品を置いたりするなど、ちょっとした装飾をしておくことで注目を集めたり、親しみやすさをアピールする企業もいらっしゃいます。

「社員の雰囲気」はブース装飾以上に見られている?

— ほかに合同企業説明会のブースで気を付けるべきことはありますか?

池内: 実は、よく見られているのが「社員の雰囲気」です。

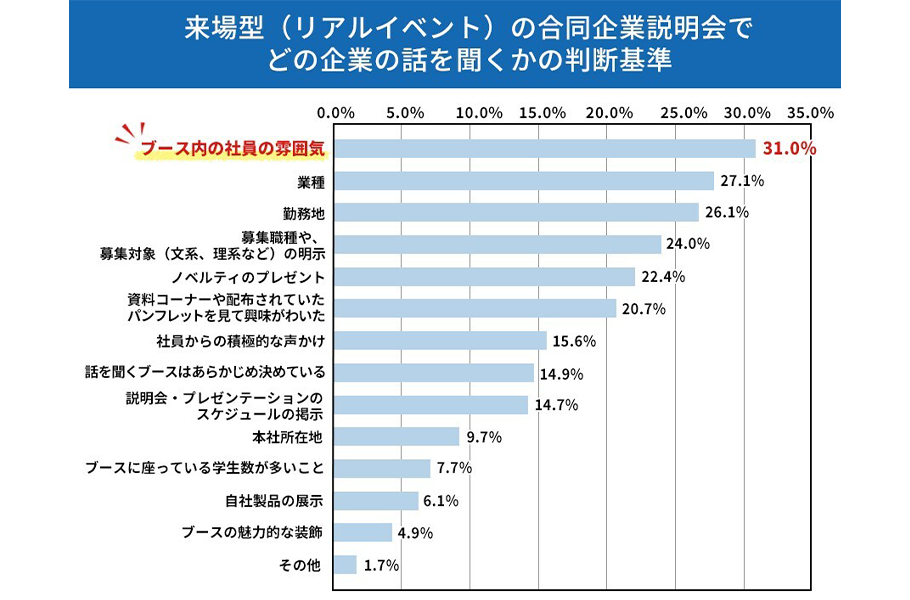

マイナビの調査でも、「合同企業説明会でどの企業の話を聞くかの判断基準」を尋ねた項目では、「ブース内の社員の雰囲気」が1位となりました。

例えば自然な雰囲気で迎えていたり、リラックスした表情で接していたりすると、「この会社、なんだか良さそう」と感じてもらいやすく、立ち寄ってもらえる可能性が高まります。

逆に、呼び込みが強引すぎたり、社員同士のやり取りにぎこちなさや、強い上下関係を感じさせるようなものがあったりすると避けられてしまいます。

— 採用担当者はもちろん、ブースの応援に訪れてくれた社員にも振る舞いに気を付けてもらう必要があるということですね。

池内: はい。学生対応に不慣れなメンバーもいると思いますが、あらかじめ「誰が、どんな役割で学生に対応するか」や、「呼び込みではどのような言葉を使うか」などを決めておくだけでも、ブース全体の雰囲気がぐっと良くなります。

<話を聞きたくなる社員の雰囲気>

良い例

- 笑顔

- 若手社員や内定者など、学生に近い立場のメンバーがいる

- 適度に積極的なアプローチ、コミュニケーション

- 社員同士のポジティブで気持ち良い会話

- ハキハキとしたプレゼン

- 対話型のプレゼンや質疑応答

悪い例

- ブース内で黙々と仕事をしている

→話しかけづらさを感じてしまいます - 部下や同僚に対するぞんざいな態度

→一緒に働くとこういうコミュニケーションなのかなと思われてしまいます

オフの時間も含めて、採用担当のみならず、メンバー全員が「自分自身が広告塔」というつもりで、「学生にどう見えているか」を意識することを心掛けてください。

どんなものを配ればいい?ノベルティの考え方

— ノベルティも学生にブースへ立ち寄ってもらうきっかけになると思いますが、どのようなものを用意すると良いのでしょうか?

池内:

よくご相談をいただくのですが、私自身は「何を配るか」よりも、「なぜそれを配るのか」を考えることが大事だと思っています。

例えば、ある企業ではメッセージカード付きのノベルティを配っていて、「なんか癒やされた」と学生から言われたそうです。それだけでも企業の印象が変わることがあるんですよね。

あとは、配布の際に一言声を掛けられるものだと、学生との会話のきっかけにもなります。例えばSDGsに力を入れている企業なら、リサイクル素材でできた文房具などを渡しながら、「自然環境を守る取り組みをしている企業です」と一言添えるような方法ですね。

自然な興味を喚起し、ブースに入ってきてもらえるような「ストーリー」を意識することが重要です。ノベルティはそのフックとして活用するのが良いでしょう。

合同企業説明会は知名度に左右されない「学生との出会い」の場

インタビューの中で印象的だった池内の言葉に「神は細部に宿る」というものがありました。

合同企業説明会は、企業側の工夫や努力次第で、知名度に左右されずに学生との接点を創出し、企業の姿勢や空気感までをも伝えることできる貴重な場です。

だからこそ、ブース装飾やメッセージの組み立てはもちろん、社員の振る舞いや資料の置き方といった細かな点まで、全てが「メッセージ」として伝わってしまいます。そのような細部を学生はよく観察しているのです。

「どう見せたいか」よりも、「学生にどう見られるか・どう伝わるか」を起点にブース全体の設計を考えていくことで、初出展であっても効果が実感できるでしょう。

\学生から注目を集めるイベントブース装飾作りのHOWTOがわかる!資料ダウンロードはこちら(会員限定・無料)/

- 人材採用・育成 更新日:2025/05/15

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-