令和の採用広報に必須? くるみん認定制度とは - 認定基準やその他の制度も紹介

これらの認定を取得することは、学生たちが就職先を選ぶ際の安心材料となるだけでなく、企業の価値向上にも繋がるでしょう。

実際に「マイナビ2023」でも、企業情報画面に「くるみん認定制度」についてアピールしている企業はおよそ100社にものぼります。(2022年5月現在)

そこで今回は、社会保険労務士の大森絵美さんが、企業が新卒採用において「くるみん認定制度」を取得するメリットを解説。また、その他の制度の概要なども紹介します。

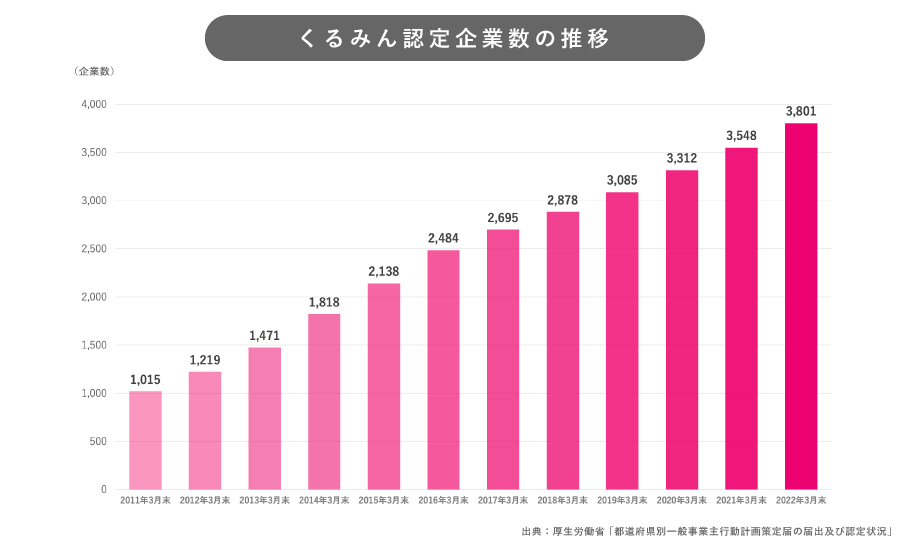

出典:厚生労働省 都道府県別一般事業主行動計画策定届の届出及び認定状況

(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/sekoujyoukyou.html)

また、2022年4月から段階的に施行されている育児・介護休業法の改正により、男性の育休取得がさらに促進されることとなりました。仕事と育児との両立は、女性のみならず、子育て世代である若手~中堅層の男性からも高い関心が集まっており、くるみん認定への注目度もますます高まることが予想されます。

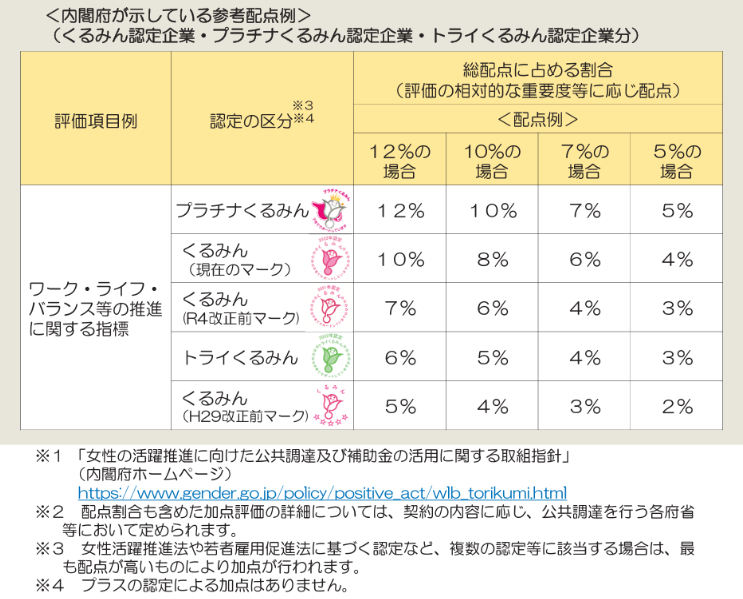

出典:厚生労働省

「次世代育成支援対策推進法関係パンフレット」より抜粋

(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/08page28tyoutatsu.pdf)

・雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと

・策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

・男性の育児休業等の取得割合が一定以上であること

など、10の条件があります。

くるみん認定を受けるためには、子育て支援策はもちろん、雇用契約書の整備や残業時間の制限が守られているかなど、基本的な労働に関する法令が守られているかもしっかりチェックされます。あらゆる従業員が働きやすい環境であるかどうか、今一度会社の体制を見直しましょう。

加えて2022年4月1日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が引き上げられました。それに伴い、引き上げ前のくるみん認定と同様の認定基準である「トライくるみん」と、不妊治療と仕事との両立がしやすい環境整備に取り組む企業を認定する「プラス」がスタートしました。

出典:厚生労働省 「次世代育成支援対策推進法関係リーフレット」

(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf)より加工して作成

くるみん、プラチナくるみんに関しては、男性の育児休業等の取得率の基準などが引き上げられており、ここが企業側にとって一番のハードルと言われています。

くるみん、プラチナくるみんとともに新設されたトライくるみんとプラスについても詳しくみていきましょう。

出典:厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html)

トライくるみんは、2022年4月1日から新たにスタートした認定制度です。

認定基準は旧くるみんと同じで、男性の育児休業等に関しては

・男性の育児休業等取得率:7%以上 または

・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率:15%以上 かつ育児休業等を取得した者が1人以上いること

のいずれかを満たしていることが認定の条件となります。

出典:厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html)

2022年4月1日の認定基準改正により、くるみんの男性の育児休業等の取得に関する基準が引き上げられました。

・男性の育児休業等取得率:7%以上→10%以上 または

・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率:15%以上→20%以上 かつ育児休業等を取得した者が1人以上いること

さらに認定基準に、男女の育児休業等取得率などを厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/)で公表すること、が新たに加わっています。

出典:厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html)

プラチナくるみんも、くるみん同様、2022年4月1日の認定基準改正により、男性の育児休業等の取得に関する基準が引き上げられました。

・男性の育児休業等取得率:13%以上→30%以上 または

・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率:30%以上→50%以上 かつ育児休業等を取得した者が1人以上いること

さらに、

出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合:55%以上→70%以上

と、女性の継続就業に関する基準も引き上げられています。

トライくるみん・くるみん・プラチナくるみんプラスマーク

出典:厚生労働省 両立支援の広場

(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/nintei.php)

くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、 不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度「プラス」が新たにスタートしました。

少子化の原因の一つに不妊がありますが、不妊治療に取り組む人が増えている一方で、急な通院などで仕事との両立に苦慮する人が多い状況を是正することを目的に創設されました。

プラスの取得には、以下をすべて満たしていることが条件です。

(1)次の①及び②の制度を設けていること

① 不妊治療のための休暇制度(年次有給休暇は含まない)

② 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

(2)不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること

(3)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること

(4)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること

出典:厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf)

「えるぼし認定」は、2016年4月1日に施行された「女性活躍推進法」に基づく制度で、一定の基準を満たし、女性活躍推進に関する状況などが優良な企業に与えられます。

また、より高い水準の要件を満たした企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。

くるみんが子育て支援を目的としていたのに対し、えるぼしは女性全体の活躍推進が目的です。くるみんと一緒に認定を受けようとする企業も増えています。

えるぼし認定には以下の5つの基準があり、満たしている基準数によって3段階に分けられています。

(1)採用

(2)継続就業

(3)労働時間等の働き方

(4)女性の管理職比率

(5)多様なキャリアコース(非正規雇用の従業員が正規雇用に転換できる制度など)

上記をプラチナえるぼしの基準で全て満たしていることに加え、以下の3つの要件を満たしていると、プラチナえるぼし認定を受けることができます。

(1)策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成している

(2)男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任している

(3)女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項目以上を 「 女性の活躍推進企業データベース 」 で公表している

2022年5月末時点で、えるぼし認定は1,755社、プラチナえるぼし認定は26社が受けています。

<リンク>

厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

出典:経済産業省

(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei_logo.html)

「健康経営優良法人認定制度」は、特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰する、経済産業省管轄の制度です。健康経営とは、社員の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することを指します。

超高齢化社会の今、国民の健康寿命を延ばし、生涯現役を実現することが生産性向上と医療・介護費の抑制に繋がるという考えから生まれました。また、発足の背景として、長時間労働によるメンタル不調等が急増していることも挙げられます。

認定を受けるには、従業員の健康管理に関する取り組みを申請し、日本健康会議認定事務局の審査を受ける必要があります。2022年3月には、大規模法人部門に2,299法人が、中小規模法人部門に12,255法人が認定されています。比較的新しい制度なので、取得すると他社との差別化にもなるでしょう。

<リンク>

経済産業省 健康経営優良法人認定制度

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

出典:厚生労働省

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html)

「ユースエール」は、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働省が認定する制度です。要件には直近3年の新卒者の中で正社員として就職した人の離職率が20%以下であること、前年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと、などがあります。

技術の継承が必要であるにも関わらず一般への知名度があまり高くなく、若手の採用に苦戦している企業などにとっては、特に取得のメリットが大きいと言えるでしょう。

認定を受けると、くるみん同様、自社の宣伝広告や求人票等に掲載して対外的にアピールできるほか、公共調達における加点評価や日本政策金融公庫から低金利で融資を受けることができる利点があります。認定企業数は2022年6月時点で892社です。

<リンク>

厚生労働省 ユースエール認定制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

「ホワイト企業認定」は、一般財団法人 日本次世代企業普及機構が定める認定制度です。ビジネスモデル/ダイバーシティ/ワークライフバランス/健康経営/人材育成/リスクマネジメント/労働法遵守の7つの指標より、70設問の評価をクリアすると認定が受けられます。認定を受けると、くるみん同様自社の宣伝広告等に掲載して対外的にアピールすることが可能です。2022年5月時点で174社が認定を受けています。

<リンク>

ホワイト財団

https://jws-japan.or.jp/recognition/

優秀な学生は、働きやすい環境整備を進めている企業に流れていき、古い体制のままの企業は人材確保に苦労する……という傾向はいっそう強まることでしょう。

働く環境の整備には、経営層や現場の管理職を巻き込むことが不可欠です。それぞれの立場から、今回取り上げた「くるみん」などの認定制度の取得のメリットを理解し、社員一人ひとりに寄り添った働き方改革を実践していきましょう。

また、顧問の社労士に相談することで具体的なアドバイスが得られることもあります。ぜひ周囲を巻き込んで、働きやすい環境づくりへの一歩を踏み出してみてください。

- 人材採用・育成 更新日:2022/07/15

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-