採用の現場から見る「人材要件」のリアル

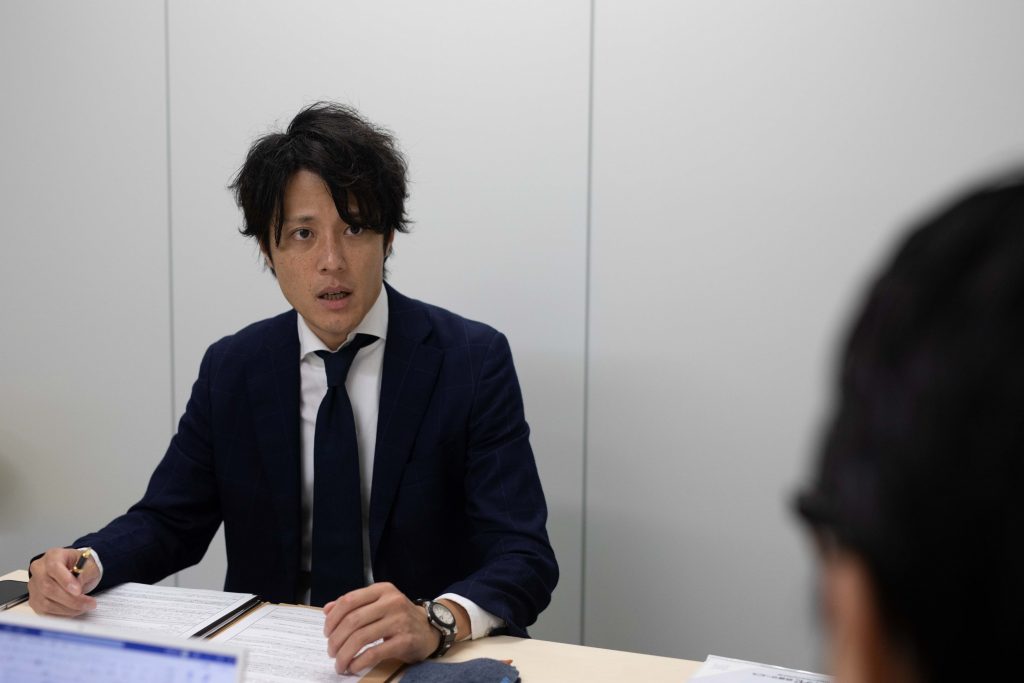

谷本: はい。私が営業だった頃に担当した企業の例をお話しさせてください。その会社は創業以来成長を続けて社員が50名ほどになり、初めて新卒採用を行うこととなりました。

採用がうまくいき、最終の社長面接までフローが進んだところで「優秀でいい子が来ているが、これでいいのだろうか」とご相談を受けたんです。つまり、いい子すぎるんじゃないか、と。

そこで私が提案したのが、日本エス・エイチ・エルの適性テストを全社員で受検し、今足りない人材像を浮かび上がらせることでした。すると、社長はバイタリティと問題解決能力に秀でた人材で、まさに経営者向きだったのですが、社員は同調性が高く積極性が低めな、いわゆる「イエスマン」ばかりだったことが分かったのです。

山根: ご相談を受ける立場からすると、中期経営計画の策定と合わせて、というパターンが多いようです。経営の方向性や現状の問題点が明確になるので、それに合わせて必要な人材も変わる、ということですね。また、採用人数を見直すタイミングで人材要件も見直す場合もあります。谷本さん、実感としてどうですか?

谷本: そうですね。確かにそういったタイミングで人材要件の見直しを考えやすいと思いますが、今人事として人材要件を運用する立場から言えば、毎年見直すべきものだと思っています。

山根: たしかに、「ご相談を頂きやすい時期」はありますが、実際にはどんどん変化する外部環境に合わせて毎年見直すのがいいのかもしれませんね。

谷本: そうなんです。実際に変更ができるのは数年ごとというのが現実かもしれませんが、昨年度の採用実績を基に確認作業は必要です。必要な人材が明確になった上で、「その人材が本当に採用できたのか?」「学生の傾向と食い違いはないか?」というところは見続けるべきだと実感しています。

山根: 実際に人材要件に定めた人材が採用できたのかどうか、という振り返りは意外と行われていない企業も多いんじゃないでしょうか。

創造的思考・状況適応能力・問題解決思考など、多くの企業が人材要件に定めるコンピテンシー項目がありますが、それだけでは社名を変えればどの会社にも通用してしまいますし、そもそもこれらの項目だけを見ているとレッドオーシャンで採用できていない可能性もあります。

ですので、自社に適応して活躍できる人材を採用するには、ビジョンへの共感やカルチャーフィットといった非定量的な要素もしっかりと言葉に落とし込むことが大切です。

そういった点においても毎年違っている学生の傾向とも照らし合わせて、毎年見直すべきというのは正しいのだと思います。

谷本: 先ほど山根さんからカルチャーフィットという話がありましたが、マイナビでも重視している項目です。

カルチャーフィットは人柄も関わってくるため、非定量的で人材要件との相性が悪いと考えていらっしゃる方もいますが、実はそうではありません。最初にお話ししたとおり、社員の持っている特性はテストで定量化できますし、それを基に採用時に適性テストを行うことで他の項目と同様に明確に定義することが可能です。

新卒社員に求めるべき資質の一つとして、「論理的思考力」や「問題解決能力」など数値化しやすい項目と同列に考えることができますし、そうするべきでしょう。でないと、入社してからマイナビになじめず退職してしまいます。それは、会社としても新卒社員本人としても望んでいないことなので。

なので、カルチャーフィットを含めてさまざまな要素を言語化して人材要件に落とし込んでいます。

谷本: それもありますが、経営層から明確に言語化された人材要件が出てくることを期待するのではなく、経営層や現場とよく話して、人事が明確にしていくべきところでしょう。

マイナビでいえば、トップダウンの指示ではなく社員一人ひとりの主体性から生まれる自由な発想によって会社が動いているという特徴がありますので、そういったカルチャーになじむ主体性、自己完結性は重視します。

他には、5年10年とマイナビで働くにあたって、その目的意識をはっきり持っていることは重要です。売り上げを上げたい、表彰で賞を獲りたい、というだけではやはり長続きしませんから、仕事を通じて何をかなえたいのかという目的意識を重点的に聞いています。こういった、長く働く上でお互いにメリットのある関係性を築くことを考えて人材要件を定めることは重要なんじゃないでしょうか。

「採って終わり」や「来た人を育成するだけ」のようなことが起こりにくくなることで、人材要件を実効性を持って運用することが可能になるのではないでしょうか。

谷本: 本当にそうですね。学生は人間なので、性格や人柄が一人ひとり違うのはもちろん、年度ごとの特徴みたいなものがあるんです。当然、採用のためのコミュニケーションも変わるし、育成方法も変わります。それを考えるための指針として、採用と育成を一気通貫で捉えることの重要性は、身にしみていますね。

また、新卒社員の育成は現場にもかなり頼りますから、きちんとデータを共有して育成方針を一緒に考えるくらいの姿勢が必要だと思います。

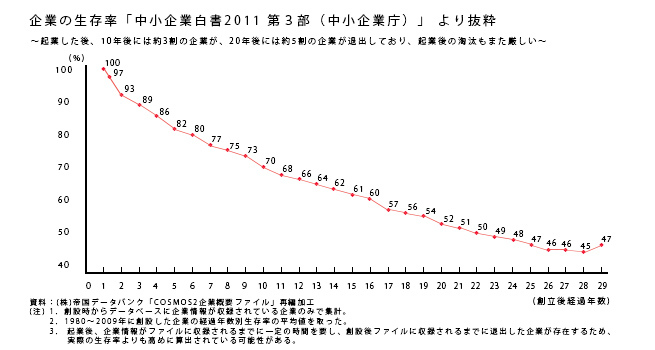

さらに少子高齢化・労働人口の減少など、決して避けられない未来があるなか、本当に必要な人材を採用できるかどうかは企業の存続に関わる問題になるでしょう。

そのとき、何年もかけて見直しを続けてきた人材要件があるかないか。これは大きな分かれ目ではないでしょうか。

山根: その状況になったとき、今いる社員はどうなっているのか? そのときに幹部クラスになっているであろう社員にはどんな人がいるのか? ということも合わせて見ていくべきですね。

定期的なアセスメントで精緻に社員を分析し、データベース化しておくこともいいですし、社員数が少ないなら全社員でディスカッションをして未来の会社像を考える機会を持つこともいいでしょう。

谷本: そうですね。人材要件は要するに「これからの会社に必要なのはどんな人材か?」を考えることです。となれば、今の会社の状況をまずは知っておく必要があります。マイナビでもそのあたりは仕組み化して会社の状況を把握していますが、そういった施策と併せて人材要件を考えるべき、というのが私の考えです。

- 人材採用・育成 更新日:2020/11/26

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-