欠員補充への対応手順|欠員対策や採用活動のポイントも紹介

社内で退職者や異動者、長期休職者などが発生した場合、欠員補充を行い、空いた役割を埋める必要があります。適切に欠員補充を行わなければ、業務が滞って組織運営に支障をきたしたり、芋づる式に他の退職者が発生したりするリスクもあるため、迅速に対応することが重要です。

欠員が発生すると当然、新しい人材を確保するためのコストが発生します。コストという観点では、この採用コストだけでなく、育成費や、給与・社会保険料についても考慮する必要があるでしょう。欠員1人のコスト損失は、600~800万円になるとも言われています。 業務や組織運営、コストの損失が大きくなる"欠員"を発生させないことの重要性が実感できると思います。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

【産業別】離職率の状況

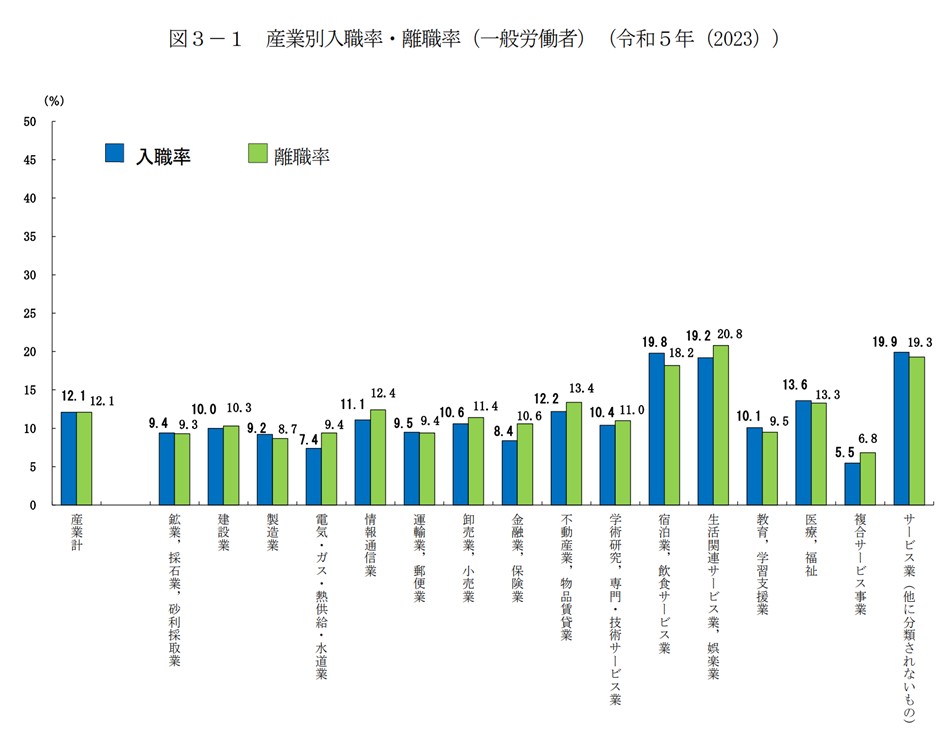

欠員への対応について確認する前に、まずは離職者の割合を産業別に見ていきましょう。厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、2023年の離職率は「生活関連サービス業・娯楽業」が20.8%と最も高く、さらに入職率よりも離職率の方が高くなっています。

ほかに離職率が高い業界として、「サービス業(他に分類されないもの)」が19.3%、「宿泊業・飲食サービス業」が18.2%となっています。ただし、ほかの業界でも10%前後の割合で離職者が出ており、すべての業界で欠員対策を講じる必要があることが分かります。

(参考:令和5年雇用動向調査結果の概況)

欠員が出たときの対応手順

まずは、欠員が出たときに行うべきことを5つの手順に分けて紹介します。

欠員が出ている業務を把握する

欠員が発生している、もしくは欠員になることが見込まれる業務の内容を整理し、組織全体にどの程度の影響が及ぶのかを把握しましょう。具体的には、以下の点を中心に確認します。

- 前任者が担っていた業務内容

- 各業務の割合や優先度

- 各業務へのリソースの割き方

これらを明確にすることで、どのようにリソースを補うべきか(欠員補充の手段)、また、新たに人材を採用する場合は、どのようなスキルを持った人材を採用すべきかの方向性が明確になります。

社内リソースを再配置する

欠員が発生してから補充が完了するまでの間は、既存社員のリソースを一時的に再配置し、業務を滞りなく進めていく必要があります。

この際、特定の社員に業務が集中しすぎないように配慮することが重要です。対象のチームの社員に意見を聞きながら、適切な役割分担を行い、業務の偏りを防ぎましょう。

欠員補充のために採用活動を行う

欠員が発生した際は、できるだけ早く採用活動に着手することが求められます。一般的には、以下の流れで進めていきます。

1. 募集内容の見直し

まず、欠員が発生したポジションに求めるスキルや経験を再確認しましょう。前任者と同じスキルセットを求めると採用のハードルが高くなるため、「必須条件(Must)」と「望ましい条件(Want)」に分けて整理し、柔軟な採用基準にすることが望ましいです。

2. 採用スケジュールの確認

採用活動に必要な期間を把握し、いつまでに新しい人材を確保すべきかを計画しましょう。

3. 採用手法の検討

採用の目的や優先事項に応じて、適切な採用手法を選択しましょう。

- 採用スピードを重視する場合 …… ダイレクトリクルーティングなど

- コストをかけずに採用したい場合 ……求人広告掲載など

- 初期費用をかけずに採用活動を進めたい……成果報酬型の求人広告掲載

- 工数をかけずに採用したい場合 …… 人材紹介サービスなど

関連記事:中途採用における採用手法7選と、採用成功のための活用方法

既存社員へのフォローを行う

急な欠員が発生すると、一時的に他の社員に業務負担がかかるだけでなく、不安やストレスが生じやすくなるため、これを防ぐためのフォローが必要です。

例えば、以下のような対応が挙げられます。

- 欠員状況についての説明

現在の状況や今後の対応策、採用の見通しについて隠さずに共有することで、社員の不安を軽減できます。 - 既存社員への理解とサポート

業務負担が増える社員には、できる限りのサポートを行う姿勢を示し、定期的に業務負担を確認し、調整に努めます。 - 感謝の気持ちを伝える

急な状況に対応してくれている社員には、適切なタイミングで感謝の言葉を伝えることで、モチベーションの維持につなげます。

長期的な欠員対策を検討する

欠員補充のために採用活動を進めると同時に、今後の欠員を防ぐために、離職防止の取り組みを進めていくことも必要です。

退職の原因を見極める

退職が発生する理由を分析し、働きやすい職場環境を整えることが、将来的な欠員防止には欠かせません。

そのために、以下の方法を活用するとよいでしょう。

- 退職面談……退職者に対して面談を実施することで、円満な関係を維持しつつ、退職の理由を率直に聞き出すことができます。

- 匿名の従業員アンケートの実施……匿名のため現場の課題を収集しやすく、社員が言いづらい本音を把握できます。

職場環境の改善策を検討する

退職面談や従業員アンケートの結果をもとに、離職防止策を検討していきましょう。具体的な改善策については次の章で詳しく解説しますが、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:社員の離職防止に向けた効果的な対策

関連記事:離職防止のために企業ができること|7つの退職理由から考えよう

【課題別】欠員への対策方法

欠員補充は、後任を採用するだけでは根本的に解決には至りません。上述したように、長期的な視点で離職率を下げるための職場改善を進めることが重要です。

ここからは、欠員が発生した状況別に対策の方法を詳しく紹介します。

早期離職が多い場合の対策

入社後3年以内に離職する「早期離職」が多い場合、企業文化や制度に何らかの問題がある可能性があります。このようなケースでは、組織全体の改善を進めることが求められるため、以下の対策を進めていきましょう。

1. 原因分析を行う

退職者への面談を実施し、なぜ離職を決断したのかを詳しくヒアリングしましょう。

【ヒアリング内容の例】- 入社後、どのような点にギャップを感じていたか(仕事内容、職場環境、人間関係など)

- オンボーディングやフォローの体制はどうだったか

- キャリアパスは明確に示されていたか など

上記のポイントを確認し、早期離職者に共通するパターンを分析することで、早期離職が発生している根本的な原因を探ります。

関連記事:退職理由を組織改善のヒントに!退職面談の目的と実施のポイント

2. 改善策を検討する

分析結果をもとに、自社が改善すべき課題が明確になれば、企業文化や働き方の改善を進めましょう。改善策の例としては以下が考えられます。

| 退職の要因 | 改善策の一例 |

| 働き方が合わなかった(入社前のイメージとギャップがあった) | ・採用フローで「リアルな働き方」や「厳しい面」についても説明する・職場見学や体験入社の実施・フレックスタイム制度やリモートワークの導入を検討する |

| 人間関係に問題があった | ・入社初期のサポート(オンボーディング)を手厚くする・メンター制度を導入する・チームビルディングを実施する・社内コミュニケーションツールを活用する |

| キャリアの見通しが持てなかった | ・採用フローで、長期的なキャリアパスや成長の可能性を伝える・入社後のキャリアプランニングを支援する・定期的なキャリア面談を実施する・ジョブローテーションを導入する |

| 業務を通じて成長している実感を得られなかった | ・定期的に目標を設定し、進捗を確認する制度を導入する・社内勉強会やオンライン講座に対する補助を充実させる・裁量の大きいプロジェクトに参加できる体制をつくる |

上記のような取り組みで早期離職の要因を減らすことで、欠員補充が繰り返し発生する状況を改善し、組織の安定性を高めることができます。

詳しくはこちらもお読みください。

関連記事:中途採用者に必要なフォローとは?入社後に実施すべきことを紹介

マッチング強化で離職リスクを削減できる

初期費用0円の「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

スター社員が退職した場合の対策

高い成績を上げ続け、周囲との関係も良好な社員(スター社員)が退職すると、自社にとっての損失は特に大きくなります。業務の停滞だけでなく、他の社員のモチベーション低下や、芋づる式に退職を招くリスクもあるでしょう。

スター社員の退職が発生した場合は、後任を探すだけでなく、組織全体の構造を見直し、長期的に優秀な人材が定着する環境を整えることが大切です。

以下の流れで原因分析と再発防止に取り組みましょう。

1. 原因分析を行う

退職する社員に面談を実施し、以下のポイントを確認しましょう。

【ヒアリング内容の例】- スター社員への業務負担が過剰だった可能性はないか

- スキルや実績に見合ったキャリアアップの機会が与えられていたか

- 組織の中での人間関係や会社のビジョンに不満がなかったか など

2. 改善策を検討する

退職面談の分析結果をもとに、組織の改善を進めましょう。退職の要因と考えられる改善策の例を紹介します。

| 退職の要因 | 改善策の一例 |

| 業務負担がスター社員に偏っていた | ・チーム全体のスキルを一覧化し、足りないスキルを習得するために必要なトレーニングを計画的に実施する・スター社員だけでなく、他の社員も主体的に関われるプロジェクトを設け、実践を通じてスキルを磨く機会を増やす |

| キャリアアップの選択肢が限られていた | ・スター社員が必ずしも管理職を目指す必要がないよう、専門職(エキスパート職・スペシャリスト職)へのキャリアアップの選択肢も設ける |

| 業務が属人化していた | ・スター社員の知識やノウハウを明文化し、他のメンバーと共有する・業務の進め方やトラブル対応のフローを明確にして、重要業務をチーム全体で対応できる仕組みを作る |

また、他の社員が同様の理由で不満を抱いていないか、社内アンケートや個別面談を実施することも重要です。これにより、 既存社員の不安を解消し、芋づる式の退職を防止することができます。

欠員補充を目的とした採用活動のポイント

欠員補充のための採用活動では、欠員補充の背景や職場環境について透明性を持って伝えることで、応募者の不安を軽減することが大切です。ここからは、欠員補充を目的とした採用活動を成功させるためのポイントを紹介します。

求人票の「募集背景」の書き方に工夫を

求人票における「募集背景」は、求職者に会社の状況を伝える重要な部分です。しかし、「欠員補充」という理由をそのまま記載すると「人が辞めやすい職場なのではないか」というネガティブな印象を与えるおそれがあります。

そのため、欠員が発生した背景を説明しつつ、ポジティブな要素を加えることが大切です。例えば、「異動」「退職」といった理由で欠員が出たのであれば、「組織強化」や「体制の見直し」といった言葉でポジティブに表現するのも方法の一つです。また、欠員補充という主目的だけでなく「組織の成長や変化に関われるポジションであること」や「スキルを活かせる場であること」などを伝えましょう。

| 例 【○○職の募集背景】 現在のメンバーの産休・育休取得をきっかけに、今後、組織の強化を目指して体制の見直しを行っています。新しい視点やアイデアを持った方を迎えることで、これまで以上に活気ある職場づくりを目指しています。 |

求職者が不安に感じやすい点を丁寧に伝える

欠員補充を目的とした採用では、応募者が「なぜそのポジションで欠員が出たのか」「自分が入社後、どのような状況で仕事を始めるのか」といった点に不安を抱きやすいものです。そのため、求人票や面接では、誠実かつ透明性のある情報を提供し、応募者の不安を和らげる工夫が必要です。

仕事内容やチーム構成に具体性を持たせる

応募者が安心して入社できるように、業務内容やチームの状況を詳細に記載しましょう。特に、前任者の業務がしっかりと引継がれていることを明記し、スムーズに業務をスタートできることを伝えるとよいでしょう。

| 例 〇〇部門は現在△名のメンバーが所属しており、入社後はOJTを通じて業務を学んでいただけます。また、前任者の〇〇業務の引き継ぎが完了しており、スムーズに業務を開始できる環境です。 |

「即戦力」という言葉を多用しない

欠員を早く埋めたい焦りから、「即戦力」「経験者」という言葉を多用すると、応募者が「自分にはハードルが高いかもしれない」と感じ、応募をためらう可能性があります。そのため、入社後のサポート体制や研修についても記載し、未経験者やスキルに自信のない人でも挑戦しやすい環境であることを伝えましょう。

| 例 〇〇に関する経験をお持ちであれば、入社後の研修によって必要なスキルを身に付けられます。 |

職場環境について詳細に記載する

欠員補充の求人では、「人間関係が悪かったのではないか」「業務負担が大きいのではないか」といった不安を感じる応募者も少なくありません。そのため、職場の雰囲気や働きやすさを具体的に記載し、安心感を与えることが大切です。

| 例 チームワークを重視した職場で、全員で目標達成を目指しています。また、職場環境についても定期的に改善点を見直し、新たな方を迎える準備を整えています。今後は、柔軟な勤務形態も導入していく予定です。 |

欠員で慌てないために普段からできること

欠員が発生した時にスムーズに採用を進めるためには、普段から採用手段や相談窓口を検討しておくことが重要です。また、すぐに動けるようにリソースを確保しておく必要もあります。

具体的には、欠員発生時にすぐに活用できる採用チャネル(求人広告、ダイレクトリクルーティング、人材紹介など)を事前に選定しておきましょう。

必要性が生じたときにすぐに採用をスタートできるように、初期費用や工数を抑えた採用手段がおすすめです。

初期費用0円で専属スタッフが採用まで応募者対応をフォロー

「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

また、採用担当者だけでなく、現場の管理職とも密に連携し、欠員が出た際の迅速な対応フローをあらかじめ定めておくとよいでしょう。

長期的な欠員対策とあわせて欠員補充を進めよう

欠員補充が必要になる場面では、後任を採用するだけでなく「なぜそのポジションで欠員が出たのか」を整理し、同じ状況を繰り返さないために、社員の定着率を高める取り組みを進めましょう。働きやすい職場環境を整えることも欠員対策の一環です。

また、欠員補充を目的とした採用では、誠実かつ透明性のある情報提供を行い、応募者が不安を感じないように工夫する必要があります。長期的に安定した組織運営を目指し、採用活動と職場環境の改善を両輪で進めていくことが、持続可能な成長につながります。

- 人材採用・育成 更新日:2025/02/28

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-