内定~入社後のイメージまで。採用担当者と学生の考えの違いは?

まず、そもそも「内定」とは、以下のような状態を指します。

そして、内定通知書は「内定という契約を交わした」ことの証拠となる書類です。詳しくは当サイト内の記事で次のように解説しています。

つまり、「内定通知書」は、募集要項の確認や説明会への参加を通して雇用条件について理解し、入社を希望して採用選考に参加した学生に対して、選考の結果、その希望を受け入れて内定という契約を交わした旨の証拠となる書類というのが本来の形と言えます。では、実際の現場ではどのような認識で通知が出され、どのような認識で受け取られているのでしょうか。

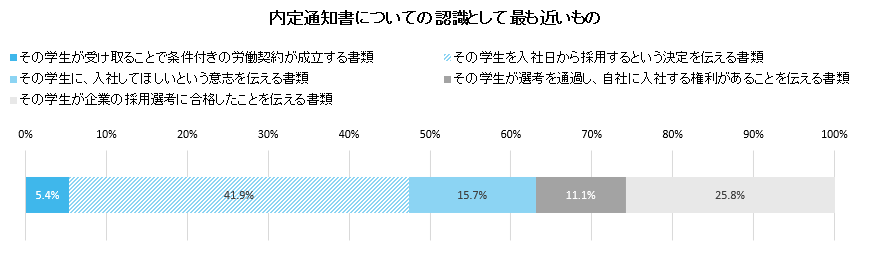

採用担当者の方に「内定通知書」を学生に渡す際の認識に最も近いものを選んでもらったところ、最多だったのは「その学生を入社日から採用するという決定を伝える書類」となっており、多くの企業が「採用の旨を伝える書類」として学生に渡していることが分かります。

“採用活動における「内定」とは、「入社後の雇用契約について合意ができた状態」のことを指します。

法的には「始期付解約権留保付労働契約」であると解されています。”

―HUMAN CAPITALサポネット 『内定通知書とは?法的な意味や作成時のポイントをご紹介【テンプレート付き】』

そして、内定通知書は「内定という契約を交わした」ことの証拠となる書類です。詳しくは当サイト内の記事で次のように解説しています。

”内定通知書そのものに法的効力はありません。しかし、「内定」という労働契約には法的効力が発生します。

内定通知書は、「内定という契約を交わした」ことの証拠となるものととらえてください。”

―HUMAN CAPITALサポネット 『内定通知書とは?法的な意味や作成時のポイントをご紹介【テンプレート付き】』

つまり、「内定通知書」は、募集要項の確認や説明会への参加を通して雇用条件について理解し、入社を希望して採用選考に参加した学生に対して、選考の結果、その希望を受け入れて内定という契約を交わした旨の証拠となる書類というのが本来の形と言えます。では、実際の現場ではどのような認識で通知が出され、どのような認識で受け取られているのでしょうか。

採用担当者の方に「内定通知書」を学生に渡す際の認識に最も近いものを選んでもらったところ、最多だったのは「その学生を入社日から採用するという決定を伝える書類」となっており、多くの企業が「採用の旨を伝える書類」として学生に渡していることが分かります。

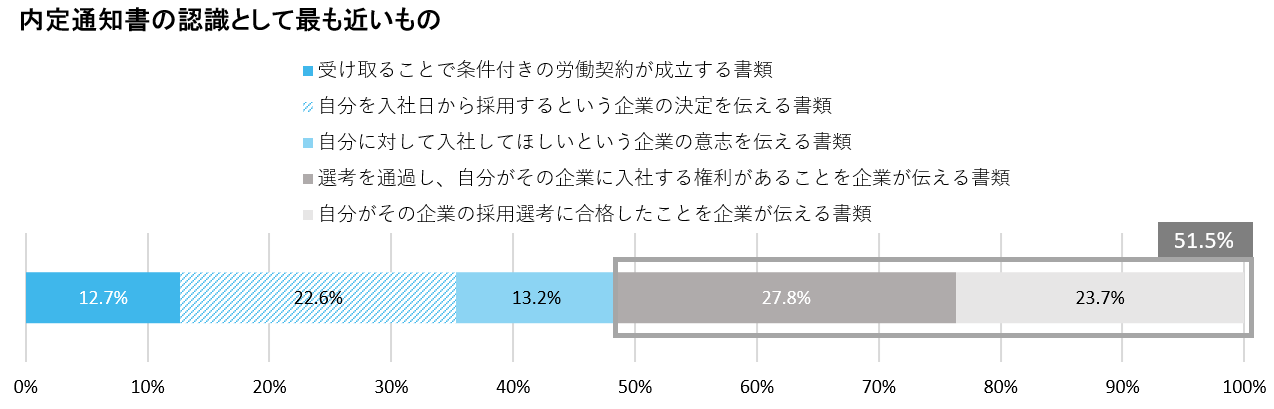

一方で、学生に同様の質問を聞いた結果を見ると、「自分がその企業に入社する権利があることを伝える書類」がもっとも多く27.8%でした。「その企業の採用選考に合格したことを伝える書類」と回答した学生と合計すると半数を超えています。「入社する権利がある」も「採用選考に合格した」も事実ではありますが、本来は「雇用契約について合意した」という状況の通知であり、企業も「採用を決定している」認識で通知していることと比べると、学生の感覚はもう少し軽いイメージであるように見受けられます。

この感覚は、大学受験などにおいての合格通知の感覚に近いのかもしれません。願書を出して、試験を受けて、合格者となった、というイメージです。受験のときの願書はあくまで「受験をするための申請書」であり、願書を出して試験に合格しても、期日までに入学手続きや入学金の振り込みなどを行わない限りは「合格者の一人」ですが、就職活動では異なります。企業にエントリーして採用選考を進み続けることは、ただ「選考に参加したい」ではなく「その企業に入社したい」という意思表示であり、企業が内定通知を行った時点で企業ではその内定者の受け入れ準備を進め、入社までのフォローのスケジュールを組んでいるはずです。

学生に対しては「内定通知」はそういった重みを持つものであるという認識を伝えていくことが求められると同時に、内定を出すということは「採用試験に合格した」のではなく「新しい社員として選んだ」ということなのだとしっかり伝えていくことも必要だと思います。

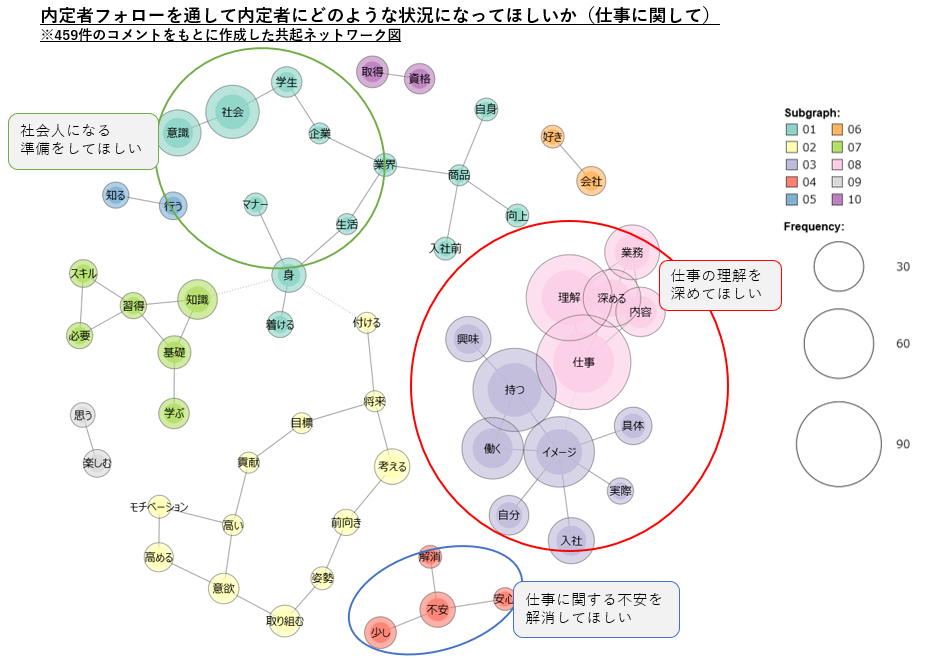

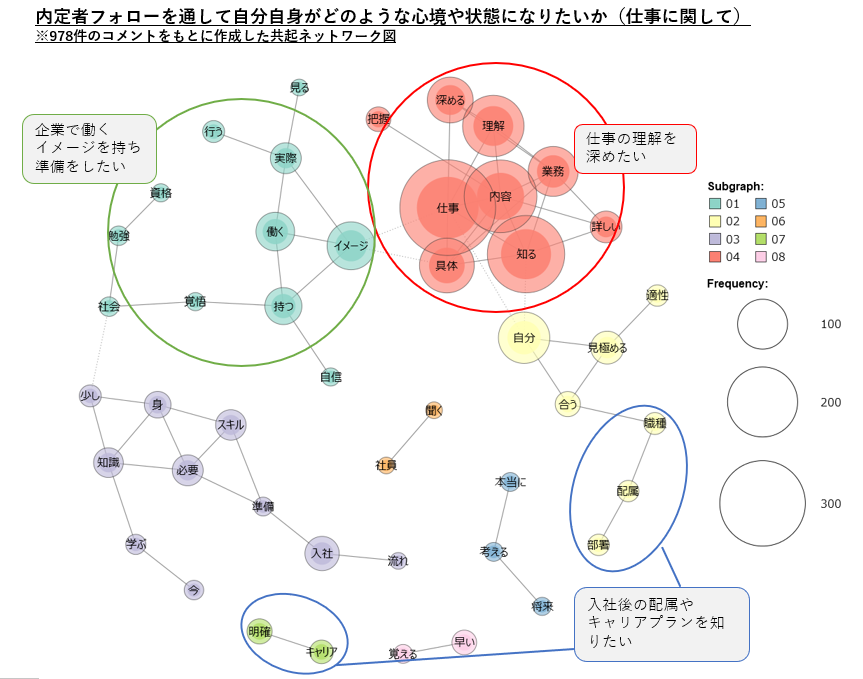

次に、内定~入社までの期間について、企業と学生に「内定者フォローを通して(仕事に関して)どのような状況になってほしいか/なりたいか」を聞いた結果を見てみます。

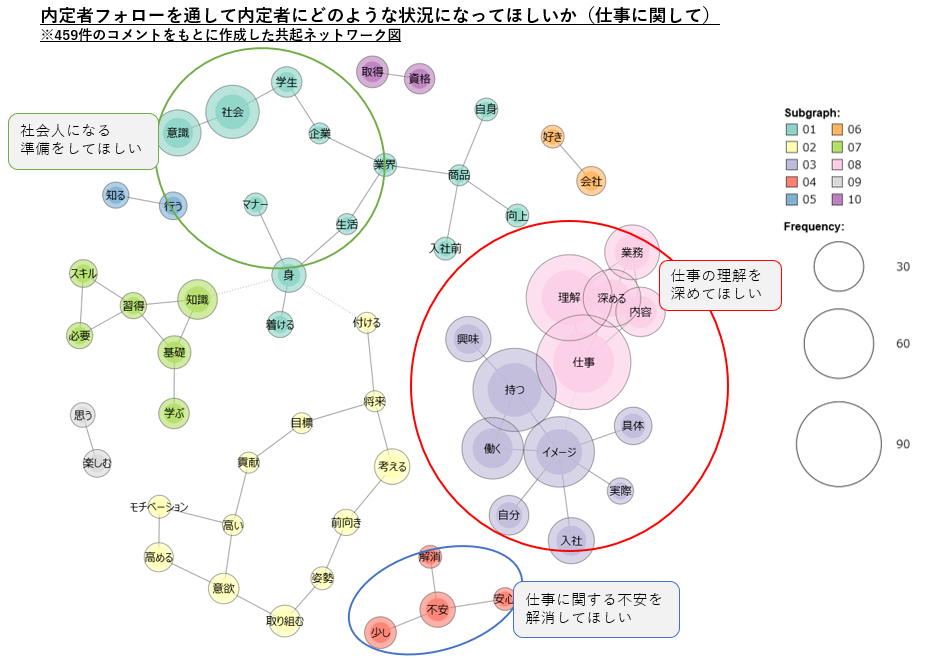

企業のコメントの頻出単語を見てみると、「仕事内容への理解を深める」ことや「社会人になる準備をする」ことに関するキーワードのほか、「不安を解消する」ことに関するキーワードが見られました。

「マイナビ2023年卒企業新卒採用活動調査」

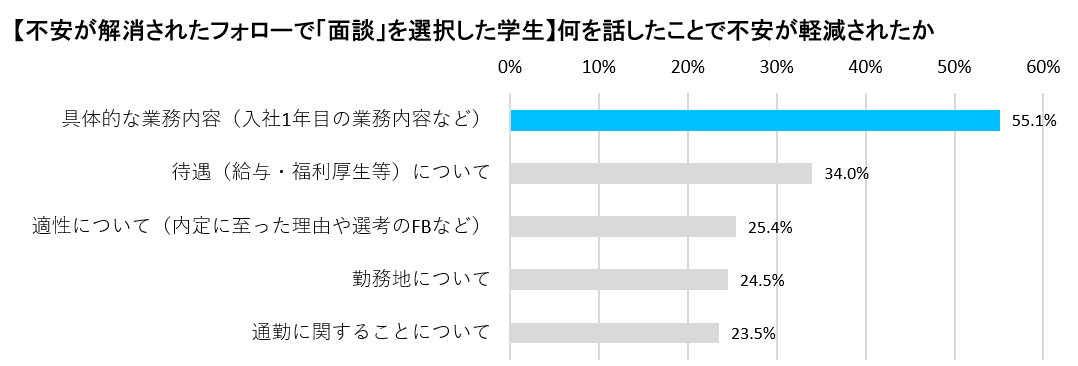

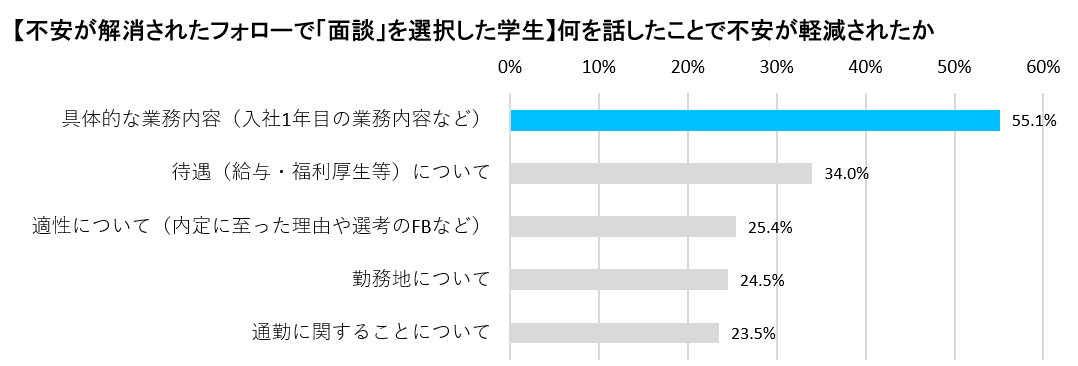

学生調査では、内定後に入社予定先企業と面談したことで不安が解消し、特に「具体的な業務内容」を話したことで不安が軽減されたと回答した学生が半数を超えていました。実際に、内定者フォローにおいて業務内容の理解を深めさせることが、入社に向けた不安を解消する上で重要なことが分かります。採用担当者の想定している通り、面談等を通して具体的な業務内容について理解を深める機会を得ることで不安が解消されていると考えられます。

「マイナビ 2023年卒 大学生 活動実態調査 (6月)」

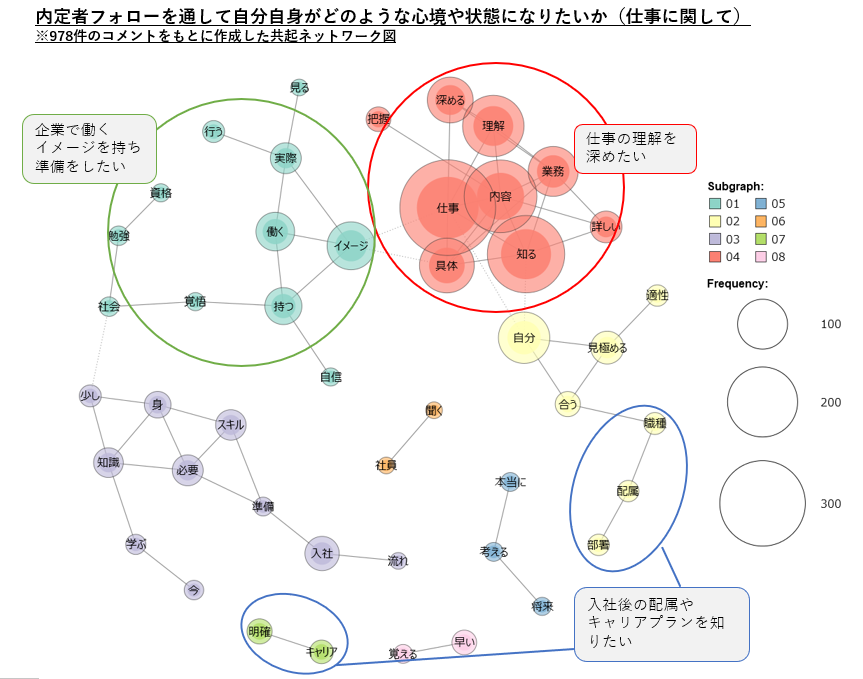

学生に対して「内定者フォローを通してどのような状態になりたいか」を聞いた結果を見ても、「具体的な仕事内容を知りたい」「働くイメージを持つ」ということに関するキーワードが頻出しているのは企業と同様ですが、一方で「キャリア」や「配属」などのキーワードも見られました。コメントを見ると、入社後の自身の配属やその後のキャリアプランについても知りたいという内容でした。

「マイナビ2023年卒内定者意識調査」

仕事内容や社会人としてのマナーはもちろんですが、学生にとって配属やキャリアのイメージもこの時期に気になっている事柄であることを踏まえて、内定者フォローのプログラムを検討することが必要そうです。配属については、この時点で伝えられない場合は決定のプロセスをできる限り開示するなどブラックボックス化させない姿勢や、さまざまな部署について交流の機会をつくることも、学生の不安を軽減できる工夫の一つだと思います。

企業のコメントの頻出単語を見てみると、「仕事内容への理解を深める」ことや「社会人になる準備をする」ことに関するキーワードのほか、「不安を解消する」ことに関するキーワードが見られました。

学生調査では、内定後に入社予定先企業と面談したことで不安が解消し、特に「具体的な業務内容」を話したことで不安が軽減されたと回答した学生が半数を超えていました。実際に、内定者フォローにおいて業務内容の理解を深めさせることが、入社に向けた不安を解消する上で重要なことが分かります。採用担当者の想定している通り、面談等を通して具体的な業務内容について理解を深める機会を得ることで不安が解消されていると考えられます。

学生に対して「内定者フォローを通してどのような状態になりたいか」を聞いた結果を見ても、「具体的な仕事内容を知りたい」「働くイメージを持つ」ということに関するキーワードが頻出しているのは企業と同様ですが、一方で「キャリア」や「配属」などのキーワードも見られました。コメントを見ると、入社後の自身の配属やその後のキャリアプランについても知りたいという内容でした。

仕事内容や社会人としてのマナーはもちろんですが、学生にとって配属やキャリアのイメージもこの時期に気になっている事柄であることを踏まえて、内定者フォローのプログラムを検討することが必要そうです。配属については、この時点で伝えられない場合は決定のプロセスをできる限り開示するなどブラックボックス化させない姿勢や、さまざまな部署について交流の機会をつくることも、学生の不安を軽減できる工夫の一つだと思います。

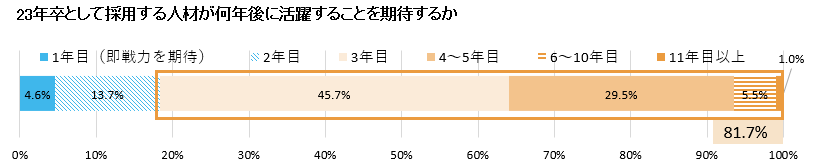

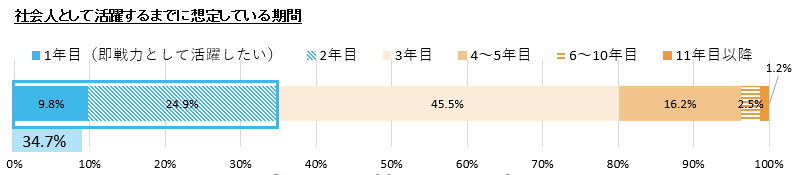

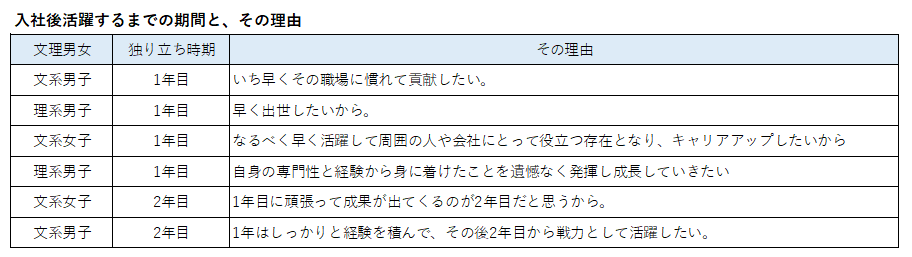

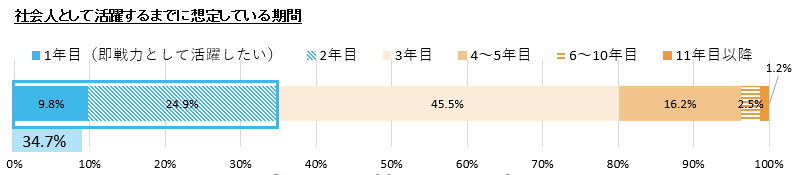

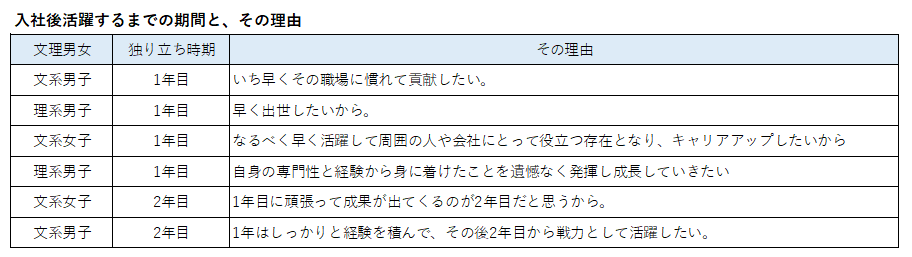

一方、学生調査では、「社会人として活躍するまでに想定している期間」は3年目がもっとも多いのは同じですが、「1年目(即戦力として活躍したい」が9.8%、「2年目」が24.9%など、3割以上の学生が、より早期から活躍したいと考えていることが分かります。

「マイナビ 2023年卒 大学生 活動実態調査 (9月)」

1~2年目で活躍したいと回答している学生のコメントを見ると、大学時代に学んでいたことを活かせる仕事を選んでいる学生のコメントもありましたが、そういったこととは別に「早く出世したい」「貢献したい」「成長したい」という意見もありました。企業側で想定しているよりも早いうちから、会社に貢献して自分の望むキャリアを叶えようとしている学生がいることが見てとれます。

「マイナビ 2023年卒 大学生 活動実態調査 (9月)」

採用担当者同様、3年目以降に活躍したいと回答している学生が6割以上なので、多くの学生は入社後の1~2年をインプットの期間として考えているはずですが、内定者の中にそのバラつきがないかどうかは注意して見ていく必要がありそうです。3年後の活躍を想定した育成計画では、入社後すぐに活躍することをイメージしていた学生にとっては不安感を持ってしまったり、物足りなさを感じたりすることに繋がる可能性もあります。 入社後の成長イメージについて共通認識を持ち、成長実感や自己効力感を持てるよう、定期的に振り返りの期間をつくるなど入社後もフォローしていくことで、より自信を持って業務に取り組むことができると思います。

1~2年目で活躍したいと回答している学生のコメントを見ると、大学時代に学んでいたことを活かせる仕事を選んでいる学生のコメントもありましたが、そういったこととは別に「早く出世したい」「貢献したい」「成長したい」という意見もありました。企業側で想定しているよりも早いうちから、会社に貢献して自分の望むキャリアを叶えようとしている学生がいることが見てとれます。

採用担当者同様、3年目以降に活躍したいと回答している学生が6割以上なので、多くの学生は入社後の1~2年をインプットの期間として考えているはずですが、内定者の中にそのバラつきがないかどうかは注意して見ていく必要がありそうです。3年後の活躍を想定した育成計画では、入社後すぐに活躍することをイメージしていた学生にとっては不安感を持ってしまったり、物足りなさを感じたりすることに繋がる可能性もあります。 入社後の成長イメージについて共通認識を持ち、成長実感や自己効力感を持てるよう、定期的に振り返りの期間をつくるなど入社後もフォローしていくことで、より自信を持って業務に取り組むことができると思います。

- 人材採用・育成 更新日:2022/12/02

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-