初めての合同説明会 WEBイベント編~対面イベントと比較したメリットや、企業が出展する際のポイントを解説

コロナ禍をきっかけに広く普及したWEB型合同説明会は、今や定番の採用広報の一つとなっています。

参加するに当たって考えておくべきこと、準備すべきものなどの基本情報から、記事の後半では特に気を付けるべきことをインタビュー形式で解説します。

「初めての合同説明会 対面編」はこちら

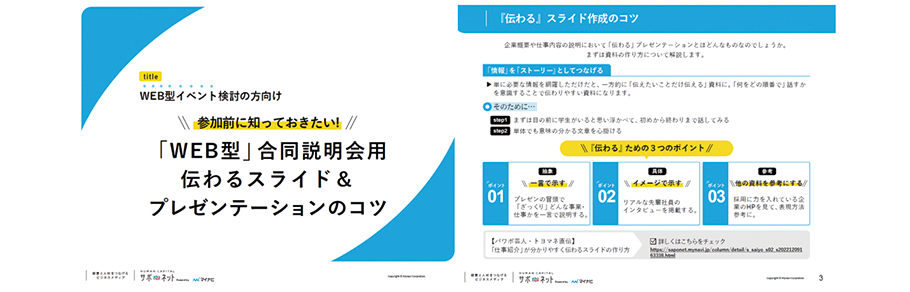

\参加前に知っておきたい!「WEB型」合同説明会用伝わる&見やすいスライド&プレゼンテーションのコツ ダウンロードはこちら(会員限定・無料)/

<取材協力>

合同説明会は、複数の企業と多数の学生が一つの会場に集まるイベントで、採用広報手法の一つです。学生はさまざまな企業の中から自分が興味のある企業のプレゼンテーションを聞くことで、自分の進路について考える場として機能しています。

WEB型合同説明会は、複数の企業がWEB上で説明会を配信・公開し、学生はそれらの中から興味のある企業の説明会に参加するイベントです。

開催形式は全学生を対象にしたものから、理系などの専攻別に分けたもの、体育会系の学生だけを対象にしたものや、Iターン・Uターンを志望する学生向けに地方企業が集まるものなどもあります。

対象が広いほど多くの学生が集まりますが、採用したい学生の属性がはっきりと決まっている場合には、細分化された説明会に参加するのも良いでしょう。

まずは自社が採用すべきターゲットを明確にした上で、「学生に広く広報を行うことが必要だ」となった際には、開催予定をリサーチし、自社が参加すべき説明会を探してみるところから始めましょう!

対面型との大きな違いは、全国各地から学生が参加する点です。採用広報を広く行いたい場合に、WEB型合同説明会は有効でしょう。

配信スケジュールに合わせて終日参加している学生から、学業やアルバイトの合間をみて参加している学生まで、視聴シーンはさまざまです。

学部3年生・大学院1年生向けのインターンシップイベントを皮切りに1年を通して全国で開催されている合同説明会ですが、一番大規模なものは採用広報が解禁される3月に開催され、その後は、夏場や秋冬にかけてだんだんと開催規模や数が減少していきます。つまり、学生目線で「就活の初期」に当たる時期に盛んに行われていることが重要なポイントです。

採用広報解禁後の3月から4月ごろに開催される合同説明会には、志望する業界が定まっていない学生も一定数参加しており、「これから本格的な就活シーズンだ」と自分自身を鼓舞する意味で参加するという学生も少なくありません。

まずは自社に興味を持ってもらえるよう、プレゼンテーションで伝えるべき内容をよく精査しましょう。

そのため、あまり詳細に事業内容を解説するよりは、「まずは興味を持ってもらい、知ってもらう」ことを目的とするのがいいでしょう。

下記はWEBイベントでも対面イベントでも鉄板のコンテンツです。さらに、チャットを用いた「質疑応答」の時間を設け、なるべく学生の不安や懸念を払拭(ふっしょく)するのがおすすめです。

<採用イベントのプログラム例>

- 会社概要

- 業界の概要

- 募集要項

- 先輩社員の紹介

- 質疑応答

<インターンシップイベントのプログラム例>

- 会社概要

- 業界の概要

- プログラム概要

- 質疑応答

近年では入社後に自分がどのような仕事をし、どう成長できそうかを早くから知っておきたいという学生も多いことから、キャリアプランを紹介する企業も増えています。

しかし、30分の中で全てを伝えようとすると、場合によっては早足になってしまうかもしれません。

繰り返しにはなりますが、「チャット」を利用して学生とコミュニケーションを取りつつ、進めると良いでしょう。

また対面イベントと違い、WEBイベントは匿名性のある環境で質問をすることができるため、直接は聞きにくい質問も学生から寄せられます。

そういった質問にできるだけ答えていくことで、参加して良かった、ここでないと知ることができなかった、と思ってもらえれば企業への興味にもつながっていきます。

― まず、WEBイベントに企業が出展するメリットは何でしょうか? 特に対面イベントと比較してどうなのかについて教えてください。

伊藤:全国の学生を一度に集客できる点は、対面イベントと比較しても大きなメリットであり強みです。参加学生に「場所の制約がない」ためですね。例えば九州で対面イベントを行った場合、九州以外の学生は2割以下程度しか集まりません。一方で、WEBイベントだと物理的な距離がないためそれ以上の集客が可能なのです。

橋野:対面イベントでは、学生が1日に回れるブースの数は4〜5社が上限だといわれていますが、この制約もWEBイベントであればなくなります。

会場内の移動がないため、少し話を聞いてみて興味がなければすぐ次に移る、という行動がしやすいからです。

企業にとってはデメリットのようにも見えますが、この流動性があるからこそ多くの学生と出会うチャンスにつながっているのも、また事実です。

― 対面イベントの場合、通りがかりで「偶然に」自社のブースに学生が来てくれるということが大きなメリットです。WEBイベントではそういった偶然は起こりにくいと思いますが、その点がデメリットにはなりませんか?

橋野:確かにWEBイベントでは全ての出展企業が並列にページ上に並ぶので「偶然」学生が参加するのは難しいかもしれませんが、それを補うだけの「間口の広さ」があります。

伊藤が言っていたように「場所の制約がない」のはもちろん、マイナビの場合、配信した説明会のアーカイブをお渡ししているので、エントリー学生に配布したり、採用ページに設置したり、QRコード化して紙DMからも見られるようにしたり……など、後工程でさまざまな活用ができます。

どちらが良いということではなく、ターゲットとする学生の属性や自社の採用戦略に照らして判断すべきですね。

― セミナーの作り方については、特にWEBイベント特有のポイントはありますか?

伊藤:まず大前提として、WEBイベントではプレゼン資料の見やすさが学生の理解度や志望度を大きく左右します。加えて、今の学生は大学の授業でプレゼンの勉強をしていることも多く、相当にリテラシーが高いことを意識していただきたいですね。

文字が小さすぎる、デザインが悪くて読みにくい・見にくい、話題の順番がきちんと考慮されていない……など、学生の高いリテラシーにかなわないプレゼン資料では、伝わるものも伝わらないという厳しさはあると思います。

橋野:その上で、自社がターゲットとする学生の嗜好(しこう)を読み取り、自社のことをきちんと伝えられる内容を考えることが大切です。

また、WEBイベントでは対面イベントと違い、学生側の緊張感に大きな差があり、飽きられやすいという特性も考慮する必要があります。

まずは冒頭でしっかり心を「つかむ」こと、また、話し手の人柄が伝わりにくいので趣味や休日の過ごし方など、プライベートな情報を交えた自己紹介をする、そしてライブ型であればチャットを活用して参加感を高めるなどの工夫を重ねていきましょう。

しかし、インタビューでも語られていたように、その「間口の広さ」は他では変えられない大きなメリットです。

これを活かすため、深い自社理解から伝える内容、伝え方をしっかりと考えて準備をすることが重要です。

ぜひ、全国の学生に向けて自社の魅力を力強くアピールしてください!

\参加前に知っておきたい!「WEB型」合同説明会用伝わる&見やすいスライド&プレゼンテーションのコツ ダウンロードはこちら(会員限定・無料)/

- 人材採用・育成 更新日:2023/10/20

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-