担当者に聞く! オンラインインターンシップの本音

小規模なトライアルをもとにプログラムや人員体制を見直してオンラインインターンシップを成功させた第一生命。

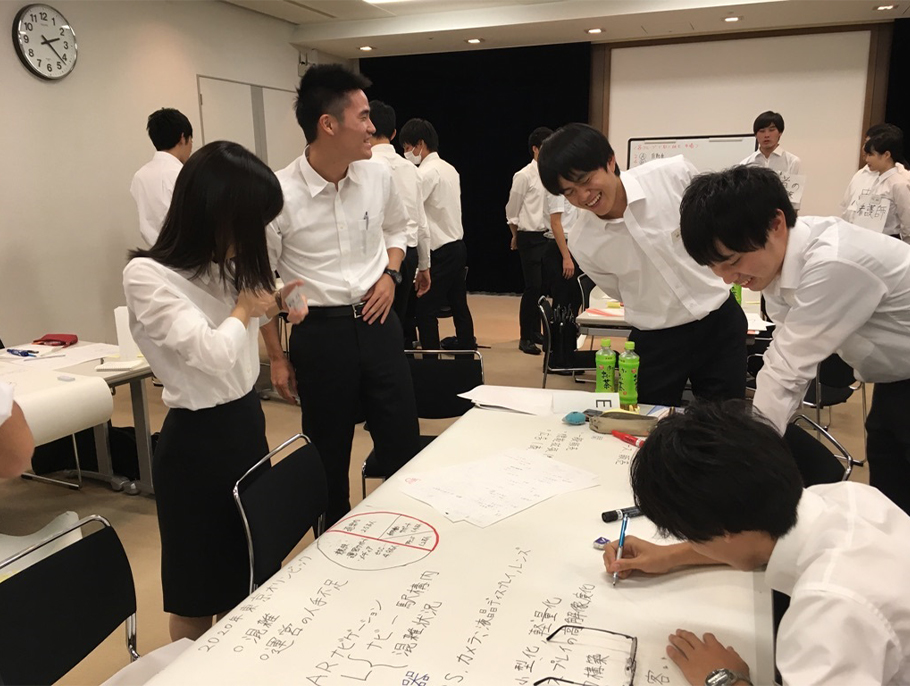

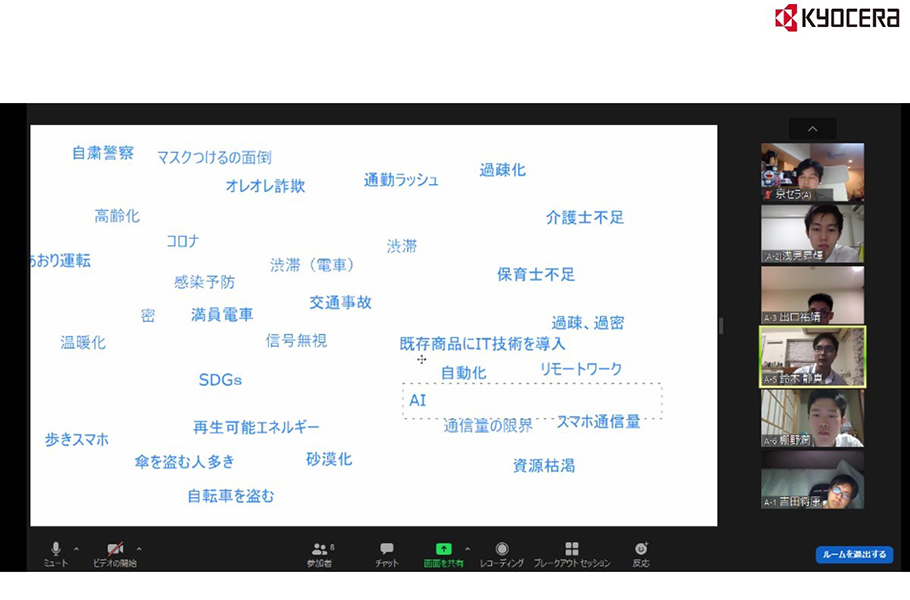

そして、プログラムは基本的に同じでも、課題のレベルと長期日程への移行によって学生のモチベーションが高いオンラインインターンシップを実施できた京セラ。

それぞれ方法は違えど、学生がインターンシップに求める「業界理解」や「自己成長」といった期待に沿いながら、社会情勢に合わせたオンラインでの実施を成功させています。

今回取材したのは2社でしたが、過去のインターンシップで実施したコンテンツや、ターゲット学生の方向性、そして社内リソースの状況などによって、インターンシップをオンラインへ移行する方法はさまざまなのでしょう。オンラインインターンシップに王道なし。これが今回の取材で得た教訓でした。

この記事をお読みの皆さまも、今一度、社内の状況や過去の事例を振り返ってオンラインインターンシップを成功に導く方法を考えてみてはいかがでしょうか。

- 人材採用・育成 更新日:2020/10/08

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-