採用動画の活用例とポイント、中途採用におけるウェビナー活用事例3選

売り手市場で採用の難易度が高まり、求職者の情報収集の手段が多様化する今、認知獲得や企業理解促進のための採用広報に動画を活用する企業が増えています。

本シリーズでは、株式会社リチカの山田健太氏、株式会社マイナビの安高隼平が、中途採用での動画活用について解説。

動画広告の活用法を解説した第2回に続いて、第3回目では、優秀な人材を逃さないための採用動画(ウェビナー動画)制作のポイント、選考過程での具体的な活用方法をお伝えします。あわせて、中途採用でウェビナー動画を活用した事例も紹介します。

※この記事は2022年6月15日に開催されたウェビナー「【採用動画ウェビナーvol.3】 求職者が知りたいことは求人情報だけではない! 優秀人材を逃さないための動画コンテンツ活用メソッドを解説!」の内容をもとに作成しています。記事内の情報や解説者の情報はウェビナー開催当時のものです。

クリエイティブ改善の方程式

山田健太氏(以下、山田):まずは、クリエイティブ(広告のための動画や画像を使った制作物)制作の基本を確認しましょう。下記は、当社が多数の企業のマーケティング支援を行うなかで見つけた方程式です。

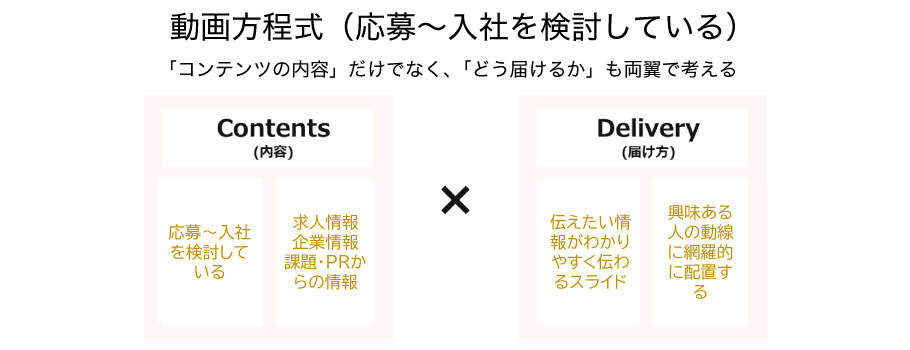

クリエイティブの制作では、「Contents(内容)」と、「Delivery(届け方)」の両面を満たさなければなりません。特に「Delivery(届け方)」では、どのようなデザインにするかはもちろん、配信面に最適化することが非常に重要です。

クリエイティブの配信先は、YouTubeやFacebookなどのSNS、自社の採用ページなどさまざまです。たとえば動画広告を配信する場合には、配信先として選んだメディアの特徴と広告枠に合わせたクリエイティブを用意する必要があります。

採用のための動画活用で注意すべきポイント

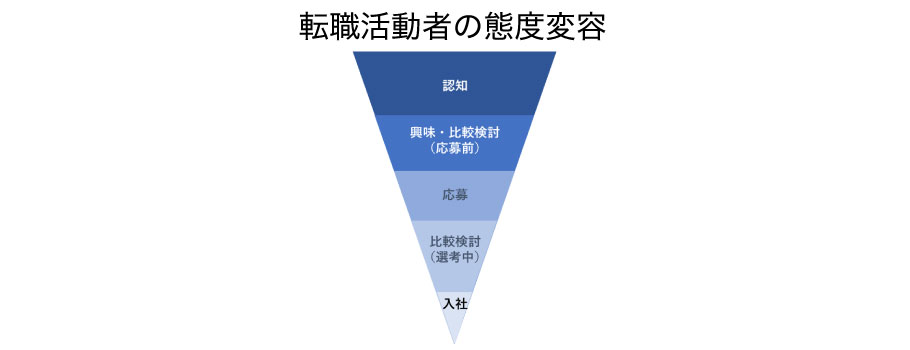

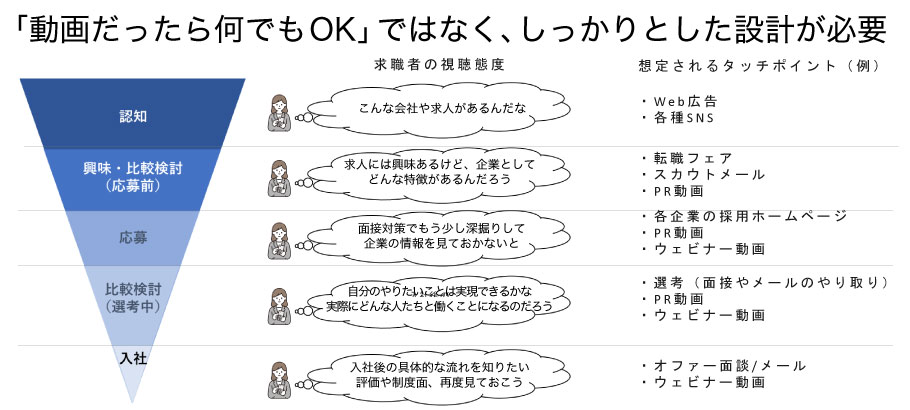

山田:採用に動画コンテンツを活用する際には、転職活動者の態度変容に注意しなければなりません。下の図は、転職活動者が企業を認知してから入社を決めるまでの態度変容の段階を示しています。

たとえば求人に応募したばかりの求職者を対象にするのであれば、求職者は「面接対策のためにもっと詳しく企業の情報を見ておかないと」と考えているはずなので、自社のホームページに、ウェビナー動画やPR動画を掲載するのが適切でしょう。

採用用途での動画コンテンツの活用例

山田:では、実際のところ、動画コンテンツは、どのように活用されているのでしょうか。次に、採用用途での動画の活用例を紹介します。

Web動画広告

転職情報サイトに求人情報を掲載しながら、YouTubeやFacebookなどにもWeb動画広告を配信することで、まだ転職情報サイトに登録していない求職者にも、企業側から直接情報を届けることができます。認知獲得に有効な手法です。

SNS投稿

各企業がX(元Twitter)やInstagramなどのSNSに企業アカウントや採用アカウントを持つケースが増えています。一般の人の多くがSNSを利用しているため、企業がSNS上で自社や求人に関する動画を発信することで、従来は接点を持てなかった層にも認知を広げられます。

イベントサイネージ動画

転職フェアなどのオフラインイベントで、ディスプレイやプロジェクターなどの機器を使って動画を放映します。動画コンテンツは非常に目を引くため、求職者が足を止めて自社のブースに立ち寄るきっかけになります。

スカウトメール

近年、取り組む企業が増えているダイレクトリクルーティングでも、動画は有効です。スカウトメールに動画のリンクやGIF動画を載せることで、「あなたを採用したい!」という採用担当者の熱意や自社の特徴をアピールできます。動画でのメッセージはインパクトが強く、競合他社のなかでも埋もれにくくなるため、応募につながりやすくなります。

ホームページへの埋め込み

自社のホームページや採用ページがある場合は、動画を埋め込んで掲載することも可能です。転職情報サイトなどで自社に興味を持ち、この企業をよく知りたいと思ってホームページを訪れた求職者に、社風や職場の雰囲気を伝えることができます。

選考・オファー時のやり取りメール

選考過程での応募者とのやり取りメールでも動画は活用できます。採用担当者や社員が登場する動画を案内することで、応募者との接点が増え、歩留まりの改善も期待できます。

ウェビナー動画

応募者に対してはしっかりと情報を伝え、自社への志望意欲をアップさせて入社につなげることが大切です。ウェビナー形式の動画には多くの情報量を盛り込めるため、応募者が知りたいことを十分に伝えることができます。

PR動画

企業や求人、働いている人の魅力を数分で端的に伝える動画です。詳細な情報を伝えるよりも、ダイジェストで要点を伝えることに適しています。興味喚起を促す目的で用いられることが多いです。

優秀人材を逃さないための採用動画の活用方法

安高隼平(以下、安高):私たちは、企業や求人の情報をPRする動画コンテンツを「採用動画」と定義しています。ここからは、企業理解を促進することの重要性をはじめ、採用動画の1種であるウェビナー動画の特徴やメリット、制作のポイント、成功事例をお伝えしていきます。

企業・職種理解の重要性

安高:現在、中途採用における求職者の志向や転職軸は多様化しています。情報収集の手段も多様になっていて、求職者は、求人票以外にもさまざまな媒体から企業の情報を収集して、応募するかどうか、入社するかどうかを多角的に判断する傾向があります。

つまり、企業や職種に関する情報が不足していると、応募をためらう原因になるほか、面接辞退や内定辞退につながるリスクがあるのです。逆にいえば、企業がしっかり情報発信をして、転職先で働くイメージを伝えることができれば、応募者が入社してくれる可能性は高まります。

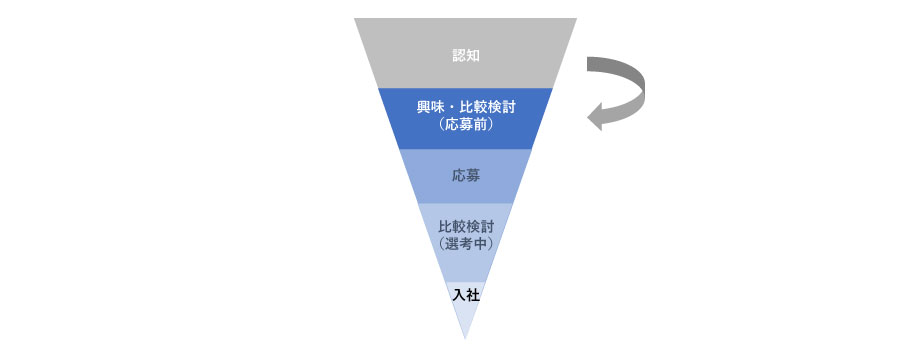

第2回目の記事では、採用で成功をおさめるには、まず動画広告などで自社や求人について「認知」してもらうことが不可欠だという話をしました。下の図は、山田さんの解説にも登場した転職活動者の態度変容の図です。

認知してくれた求職者を最終的に入社につなげるには、上の図の「興味・比較検討」以降の段階でも、各段階に合わせたコンテンツを充実させて、採用ターゲットに自社への興味を深めてもらうことが求められます。

「興味・比較検討」以降の段階の企業からの働きかけは、今の採用市況では特に重要です。なぜなら、有効求人倍率が高く、競合他社が多い現状では、母集団を2倍3倍にしていくのは難しいからです。そのため、限られた母集団をいかに入社につなげるかが採用の成否を左右します。

ウェビナー動画の特徴

安高:採用動画には多数の種類がありますが、今回はウェビナー動画に絞って特徴や活用方法、制作のポイントを解説します。

ウェビナー動画は、スライドを用いたWEBセミナー形式の動画で、企業情報・求人情報の説明のほか、実際に働く人の登壇を通して、社風や人間関係を伝えるのに適しています。応募以降で、応募者の入社意欲を高めるのに適したツールともいえます。

ウェビナー動画を導入するメリット

安高:ウェビナー動画には、次の3つのメリットがあります。

求職者の知りたい仕事内容や働く人をしっかりと伝えられる

マイナビの調査では、応募者が内定をもらった後、入社を判断する際に決め手となる要素の上位3位は、「仕事の中身」「会社の雰囲気」「社長の印象・対応」であることがわかっています。

※出典:マイナビ転職「転職活動における行動特性調査(2020年)」

入社を決定するか辞退するかは、選考プロセスを通して企業と仕事、そこで働く人の情報を十分に発信できるかどうかで決まるといっても過言ではありません。ウェビナー動画では、求職者が求めるそれらの情報をしっかり伝えられます。

選考プロセスに盛り込むことで、理解促進+工数削減になる

新卒採用では、多くの企業が大人数の学生を対象に会社説明会を実施しています。その後、ある程度の人数がまとまった状態で選考を進んでいきます。

一方の中途採用では、会社説明会を設けないケースが多く、企業や職種の説明は、面接の場で、面接官によって個別に行われます。そのため、十分に説明しようとすると、面接のたびに工数がかかります。また、面接官によって説明する情報量に差が生じるという問題もあります。

ウェビナー動画を導入して面接前に応募者に動画を見てもらうようにすれば、それまで面接官が個別に実施していた会社説明の情報量が標準化されて質が上がるうえ、工数の削減にもつながります。

求職者の動線に網羅的に配置することで、歩留まり改善につながる

ウェビナー動画は、制作した後、自社のホームページに掲載したり、応募者へのサンクスメールや日程確定メール、内定通知メールにURLを付記したりと、求職者がたどる動線上の接点に網羅的に配置することで、効果を発揮します。

その都度、採用担当者自身が手を動かさなければならない点は、YouTubeなどに配信するだけでよい動画広告とは大きく異なります。ただし、動線への配置をきちんと行えば、歩留まり改善の効果が期待できます。

歩留まりとは、応募→面接→内定→入社という採用フローにおいて、次の工程に進んだ人数の割合のことです。選考途中で多数の辞退が発生すると、各工程の歩留まりが低くなり、最終的な入社数も少なくなってしまいます。

動線上の各接点でウェビナー動画を見せることで、求職者の入社意欲を高めることができれば、辞退が減って歩留まり改善につながるのです。

下記の事例記事もあわせてご覧ください。

関連記事:WEBセミナーを活用することで応募者の質の向上を実感!

ウェビナー動画制作のポイント

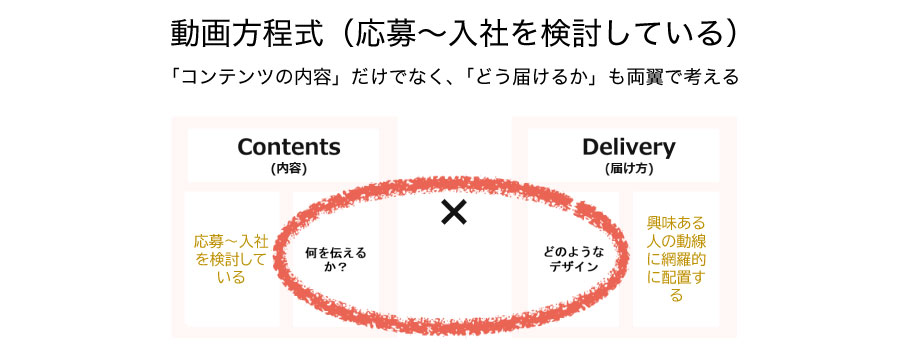

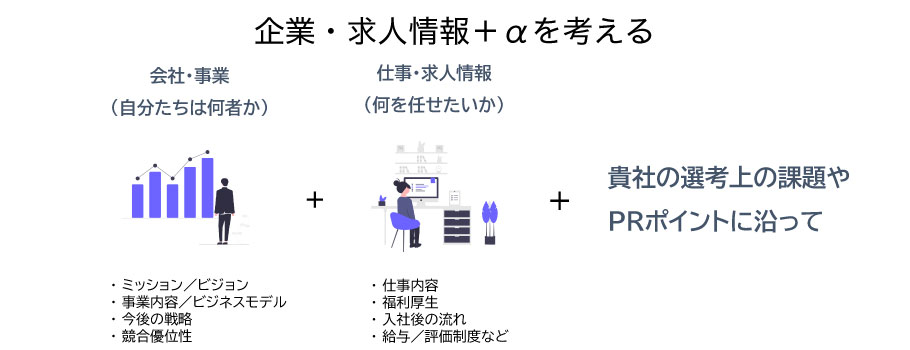

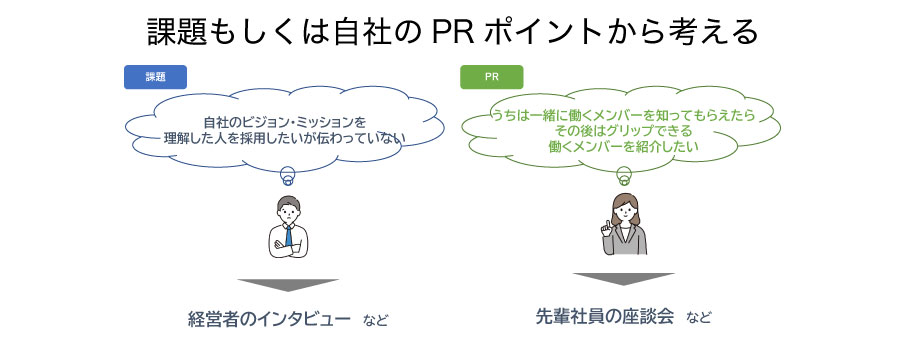

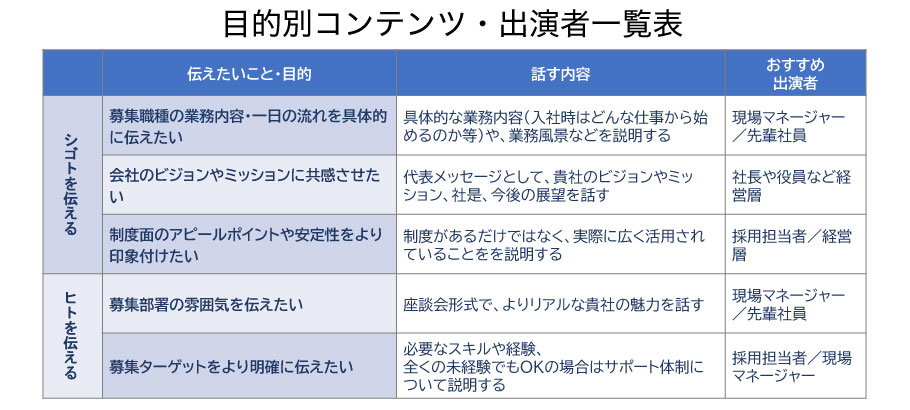

安高:下の図は、中途採用にウェビナー動画を活用する場合のクリエイティブ制作の方程式です。

- 何を伝えるか

必ず伝える内容は、企業と求人の情報。プラスαで、自社の課題やPRポイントに合わせて話す内容や出演者を考える。 - どのようなデザインにするか

伝えたい情報がわかりやすく伝わるスライドを作成する。1テーマ1スライドの情報量が基本。

【まとめ】

中途採用でのWEBセミナー活用事例3選

安高:マイナビでは、採用動画のサービスとして、WEBセミナー(ウェビナー動画)とPRムービーの2種を提供しています。今回は、WEBセミナーの導入事例を3例ご紹介します。

導入事例1

最初に紹介するのは、鋼材の加工・販売を手がける製造業の企業です。主な募集職種は技能工でした。こちらの企業の課題は、製造業イコール職人気質というイメージから、若い求職者からの応募が少なかったことでした。

また、実際の現場ではAI搭載の最新機器を導入していて、頭脳を使う業務なのに、従来の製造業のイメージが強いために、マッチする人材からの応募がないことにも悩まれていました。

そんなイメージを払拭するために、若手社員を含めた現場の社員が出演して人間関係を伝えるとともに、データ分析などの頭脳労働が中心であること、一般的な製造現場のイメージとは全く違うことをアピールするWEBセミナー動画を制作。

動画を転職情報サイトや自社のホームページに掲載し、人材紹介会社でも求職者に周知してもらったところ、若手求職者からの応募が増え、面接キャンセルや辞退も激減しました。さらに、面接での説明の工数が削減される効果もあったといいます。

導入事例2

次に、ITエンジニアを募集していたWEB系企業の事例を紹介します。こちらでは採用活動は順調だったのですが、より自社にマッチした人材を採用するため、新しい採用チャネルとしてWEBセミナーを導入されました。

経営者と現場の社員の座談会動画で、風通しがよい社風やフランクな人間関係を伝えたところ、社風にフィットする人材や女性からの応募が増加。WEBセミナー動画を見て、社長が話す企業理念に共感して入社を決めた方もいたそうです。

導入事例3

最後は、地方支社に勤務する営業職を募集していた運送会社の事例です。こちらでは、応募は一定数集まるものの、募集要項をちゃんと読んできていない、意欲が感じられないなど、応募者の質が低いことが悩みでした。

そこで企業や求人の情報を伝えるWEBセミナーを制作し、マイナビ転職の求人広告から動画へのリンクで視聴を促すだけでなく、応募フォーム内に「WEBセミナーの視聴必須」と明記しました。

動画を見たことで応募者の企業理解度や意欲が高まり、1次選考の実施率をはじめ、選考全体の歩留まりが改善。その結果、内定承諾数も大幅に増加しました。

まとめ

安高:今回は、選考過程で応募や入社を検討している求職者に向けた採用動画の制作ポイントや活用方法についてお話しました。応募者を採用につなげるには、自社の目的に合う動画コンテンツを制作したうえで、応募者へのメールに添付する、転職情報サイトや人材紹介にも展開するといった、求職者の動線上で視聴を促すアクションが必須です。

中途採用では、採用広報に力を入れている企業はまだ多くありません。だからこそ、他社と差をつける意味でも、積極的に情報を発信していく必要があります。採用広報の手法の選択肢の一つとして、ぜひ動画の活用を検討してみてください。

動画サービス「キャリムビ」

マイナビでは、採用広報のための動画配信サービス「キャリムビ」を提供しています。求人情報を短い動画に編集した動画広告をマイナビ転職とYouTubeに配信する「求人ハイライトムービー」、オンラインで企業の説明会を配信する「WEBセミナー」、仕事風景や社員インタビューで企業の魅力を伝える「PRムービー」といったラインナップがあり、目的に応じた動画活用が可能です。

- 人材採用・育成 更新日:2024/01/12

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-