エンゲージメント調査「しただけ」で終わっていませんか? 効果的な組織改善につなげる方法【エンゲージメント調査入門BOOK付き】

人事にまつわる仕事をしている方なら、「エンゲージメント」または「エンゲージメント調査」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

文脈によって意味の捉え方はさまざまですが、マイナビではエンゲージメント(が高い状態)を「従業員が組織に貢献する意図を持って、業務に打ち込んでいる状態」と定義しています。

社員のエンゲージメントを向上させると生産性が上がり、業績にも相関があることが分かっていることから、組織運営をする上で非常に重要な指標の一つです。

そのエンゲージメントを上げていくための第一歩が「エンゲージメント調査」。

近年の流行にも後押しされ、「とりあえずやってみよう」と着手される方も多くいらっしゃいますが、マイナビで組織開発のコンサルティングに携わる田口弘毅によれば、「流行だからといって安易に始めると、成果につながらないことも多い」と語ります。

エンゲージメント調査を真に効果のある組織改善につなげていくためには、どうすれば良いのでしょうか。詳しく解説します。

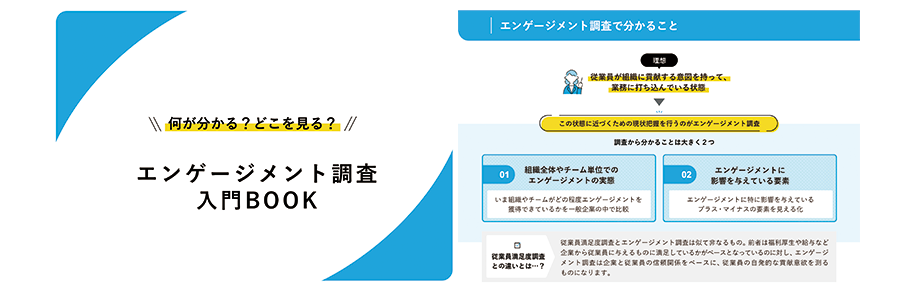

\何が分かる?どこを見る? エンゲージメント調査入門BOOK/

本気で組織を良くしたいなら、エンゲージメント調査は必要

— エンゲージメント調査はかなり広がってきた印象ですが、基本的にどのような企業でもやった方がいいのでしょうか?

田口: はい、やった方がいいと思います。企業というのは人の集合体ですから、一人ひとりのエンゲージメントが高い状態に保たれていれば、結果として社員が生き生きと働くことができ、定着率の高まりや利益創出も期待できます。

その状態に持っていくためにはどうすべきか? と考えるための素材として、エンゲージメント調査は非常に優れているといえるでしょう。

— エンゲージメント調査によって、組織をより良くしていくために社員や組織のことを知る手段を持つことができるということですね。

田口: そうです。しかし、エンゲージメント調査という言葉を持ち出すまでもなく、「組織を良くするために、社員や組織のことを知る」ことの大切さは、経験的に多くの方が知っているでしょう。

実際、エンゲージメントという言葉が生まれるずっと前から、経営者は「利益を上げる組織にしたい」と考え、人事も同じく「組織や社員をより良くしていきたい」と考え、さまざまな施策を行ってきました。

しかし、これまでは経営者も人事も大部分を「勘と経験」に頼って定性的に現状を分析し、施策を打ち出してきた歴史があります。その判断に定量的な根拠を与えてくれるのが、エンゲージメント調査です。

社員と組織の状態を数字で把握することができますので、定量的な分析と、それに基づいた施策の打ち出しが可能になります。

もちろん、あらゆる局面で「定量的であること」が正しいとも限りません。しかし、定性的な分析と判断しかできなかったところに、定量的な指標も導入できるのであれば、これを採用しない手はないでしょう。

ですから、より良い組織づくりのために、ぜひ皆さまにエンゲージメント調査を検討していただきたいですね。

エンゲージメント調査を「流行」で終わらせるのはもったいない

— 実際、多くの企業がエンゲージメント調査に期待を寄せていることで、ある種の「流行」とも言える状況になっていますね。

田口: そうですね。組織論におけるエンゲージメントという概念は、アメリカで1990年代から出てきました。日本でも10〜20年ほど前から大企業を中心に浸透し、現在も右肩上がりに市場規模が拡大しています。

その背景には、人手不足感が強くなっていく日本の労働市場で、離職を防いだり、一人ひとりの社員がより生産性を上げていったりするために、「事業貢献意欲の高い社員による強い組織」をつくらなくてはならないという課題感があると思います。

また、エンゲージメントの概念が日本に浸透していくのと同時期に、人事・組織開発を従来の「勘と経験」による定性的な設計から、サーベイ(調査)に基づく定量的な設計へと転換しようという機運が盛り上がっていったことも、エンゲージメント調査の広がりを後押ししているでしょう。

一方、本来の価値や意味を理解されないまま、一つの「バズワード」として消費されている面があることも否めません。

— つまり、エンゲージメント調査に着手しても、それを生かし切れてない場合があるのではないか、ということですね。

田口: そうです。エンゲージメントの向上と、生産性や従業員定着率の向上に相関があるのは事実ですが、「エンゲージメント調査をすれば組織がうまくいく」というあいまいな認識を持っている方も少なくないようです。

実際には、エンゲージメント調査をするからには経営層と人事とが組織改善に向けて強くコミットメントし、調査の前後では社員への説明や調査の深掘りといった地道な作業も行う必要があります。

この認識がないまま「はやっているから」と安易に調査を行うと、本来は組織改善に大きく貢献するはずだったエンゲージメント調査も、効果を発揮することができません。その結果として「はやりもの」として消費されてしまうのは、あまりにもったいないと思っています。

エンゲージメント調査に向けて 経営層と人事が行うべき3つのこと

— いま、エンゲージメント調査には経営層と人事とのコミットメントが求められ、前後では地道な作業も必要だという話がありました。ぜひ具体的に教えてください。

田口: はい。1つずつ解説します。

エンゲージメント調査前に行うべきこと1:経営層と人事のコミットメント

田口: まず経営層と人事のコミットメントについて解説します。

エンゲージメント調査の結果を受けて改善施策を行うには、社員の協力を取り付ける必要があります。そのためには経営層と人事が「目指すべき組織の姿」をしっかりと共有し、「こういう状態を目指すために、エンゲージメント調査に協力してほしい」と、社員に説明できなくてはいけません。

その上で、結果をしっかりと受け止めて主体的に分析し、施策の方針を決定して、改善に向けて先導していく必要もあります。

つまり、エンゲージメント調査をするからには、人事が「大きな画を描く」ところから「地道に手を動かす」ところまで、一貫して主体的に取り組み、責任を持つ必要があるのです。

ある種の「覚悟」が必要と言ってもいいでしょう。その認識が希薄だと「調査をしただけ」で終わってしまい、もちろん組織改善にもつながりません。

エンゲージメント調査前に行うべきこと2:現場への説明

田口: 続いて、前述の「社員への説明」についてです。

今の組織では、すでにハラスメント調査やメンタルチェックなど、多くの調査への協力を社員に求めていることが多いでしょう。 そこへさらにエンゲージメント調査への協力まで求めれば、「なぜ同じような調査に何度も答えなくてはいけないのか」と現場から不満を抱かれることもあるかもしれません。

実際、「導入したはいいが、現場の協力を取り付けることができずに調査の実施すらできていない」というパターンもあるそうです。

そのような事態を避けるには、経営層と人事から言葉を尽くして説明することが大切です。エンゲージメント調査を経た先にある「目指すべき組織の姿」と、「なぜその姿を目指すべきなのか」といった背景を述べた上で、その実現のために必要な調査であることを丁寧に伝える必要があります。

エンゲージメント調査前に行うべきこと3:仮説・想定をつくっておく

田口: 最後に、エンゲージメント調査で得られるであろう結果について、ある程度の仮説を立てておくこともお勧めします。調査後の分析はつまずきやすいポイントですが、仮説を持っておくことで、分析がスムーズになり、組織改善にもつながりやすくなるからです。

初めての調査では事前に仮説を立てることは難しく感じるかもしれませんが、経営者や人事担当者が、何となく肌で感じている「課題感」は当たっていることが多いですね。それを仮説として持っておくのも良いでしょう。

一方で、日頃から現場をよく観察し、コミュニケーションを取っていないと課題を感じ取ること自体が難しいかもしれません。調査について現場に説明する過程で、現場責任者などにヒアリングを行ってみるのも一つの方法です。

エンゲージメント調査を行ったら 人事が行うべき3つのこと

— なるほど。丁寧な準備がエンゲージメント調査を成功に導くのですね。では次に、調査後に行うべきことは何でしょうか。

田口: 調査を行った後は、人事が主導して実際に組織改善につながる施策の導入までリードする必要があります。具体的に、次の3つを行うといいでしょう。

エンゲージメント調査後に行うべきこと1:「なぜ」を追求する

田口: 結果が出たらすぐに何か打ち手を出したくなると思いますが、まずは結果について「なぜ」と問い掛けし、その理由をしっかりと追求・考察することが重要です。

1つ実例をご紹介しましょう。

とある企業では、営業部員のエンゲージメントが低く、調査結果が「部下育成不足」を示唆していました。この結果だけを見ると、「営業マネージャー向けのマネジメント研修」の実施が選択肢として考えられると思います。

しかし、人事の方が他の数値も確認して違和感を覚え、現場へのヒアリングを行ってみたところ、「マネージャーの業務負荷が高く、部下の育成に時間を割けていない」ことが原因であると分かったのです。ヒアリングを通じて現場の状況を正しく把握できたことで、「マネージャーの業務内容の整理・改善」という、より効果の高い選択肢を選ぶことができました。

この例は少し極端かもしれませんが、ポイントは、「定量から定性へ」という考え方です。まず定量調査を行い、その後、定性調査で深掘りをしていくという調査の基本ですね。

繰り返しているように、エンゲージメント調査は「定量調査」であることがほとんどで、部署、事業部、会社全体といった大きな対象が持つ傾向を「広く浅く」知るための施策です。課題の具体的な原因や、現場の状況を「狭く深く」知って実効性のある施策を組み立てるために、従業員に対するヒアリングなどの手法を組み合わせることができれば理想です。

仮にインタビューが十分に行えない場合でも、人事内で結果について深く議論するなど、数字の高低だけで拙速な判断をせず、できる限りその解像度を高めていくことが大切になるでしょう。

エンゲージメント調査後に行うべきこと2:経営層と現場に説明する

田口: 次に、結果とその考察について経営層と共有することはもちろん、調査に協力してくれた現場にもしっかりと共有しましょう。

ただし、現場と調査結果を共有する際には、調査の目的や性質について相手がしっかり理解していることが前提になります。そうでないと、数値で示された結果を必要以上に重く受け止めたり、それが組織の問題全てを表していると考えたりしてしまうことがあるからです。

コミュニケーションの取りやすい現場責任者レベルまでというケースが多いですが、共有する相手の立場やレイヤーは十分に加味した上で判断することが必要です。

エンゲージメント調査後に行うべきこと3:施策につなげる

田口: そして最後が、現実の組織改善につながる施策を実施することです。

ここまで入念に準備をし、現場との対話を重ねながら分析をしたからには、「何か大きなことをしなくては」「何か新しいことをしなくては」と意気込んでしまうものですが、ここで一歩立ち止まってください。

よく見られるのが、いきなり全社的な施策を行おうとして、急な年間計画の変更などから現場に大きな負担をかけることになってしまうケースです。

結果的に、現場から反対の声が上がり、人事の腰も重くなって、施策が実施できないということも少なくないようです。こうした懸念が予想される場合は、まずは着手しやすい小さなことから始めるといいでしょう。

また、組織によっては新しい施策を行わずに済む場合もあります。例えば、形骸化してしまっている「1on1面談」の仕組みを改めて動かしたり、すでに立ててある年間の研修計画の中で課題に対応できたりする場合です。これらのケースでは、追加で施策を行う必要はありません。

あまり強く意気込まず、実行可能なことからコツコツと進めていくことをお勧めします。

エンゲージメント調査は「長期プロジェクト」と考える

— 具体的なアドバイスをありがとうございます。経営層と人事のコミットメント、入念な準備、そして慎重な実行と、着実に重ねていけば効果が出るものなのですね。

田口: そうです。エンゲージメント調査は即座に組織の課題を解決するものではなく、調査を通じて組織の現状を把握し、分析し、できることから少しずつ始めてだんだんと組織を理想の姿に近づけていく長期プロジェクトのスタート地点と捉えてください。

— 「即座に」課題が解決されるという期待感は理解できますが、そのような認識がエンゲージメント調査を「流行」にとどめてしまっているかもしれません。

田口: 人事の方がエンゲージメント調査を「長期プロジェクト」と正しく認識していても、経営者や現場はそう思っていないということもよくあります。そこで意見が対立し、うまく機能させられない場合も多いようです。

一つのアイデアとして、スモールスタートで始めてみるのもいいでしょう。

まずは人事部や実施可能な部門だけでエンゲージメント調査を行い、分析、施策考案、実施と丁寧にステップを重ねて良い結果が出たので、その方法を横展開するようにして全社に広げていった事例も存在します。

— 現場の協力も欠かせないので、そのように「結果」で説得するのはいい方法ですね。

田口: はい。そのとき重要なのが、現場マネージャーです。経営層と人事の意図や考えを現場に伝え、協力を促す役割を担っています。 日頃から人事主導でコミュニケーションを取って良好な関係を築きながら、組織改善のために一緒に取り組んでいけるパートナーになってもらえるよう努めると良いでしょう。

そのような地道な取り組みが、最終的には従業員全体の意識改革につながり、組織として自らの改善に動いていける理想的な姿へと導いてくれます。

— エンゲージメント調査が「流行」ではなく「定番」になっていくと、日本の組織は変わっていくと期待が持てました。今日はありがとうございました。

正しく「会社の健康診断」を行って適切な対処を

はっきりとは言えないが、何となく組織運営がうまくいっていない気がする、社員の元気がない…… など、漠然とした不調・不安の原因を特定し、対処できるエンゲージメント調査は「組織の健康診断」と言っていいかもしれません。

しかし一方で、結果を見ただけで満足して何もしなかったり、具体的な原因の究明までしなかったりすれば、結局、成果は得られません。そんなところも健康診断と似ていますね。

田口が言うように、エンゲージメント調査には経営層と人事の高いコミットメントが欠かせません。その上で現場マネージャーも人事主導で巻き込んでいき、三位一体で進めていける体制づくりを行うと良いでしょう。

調査結果の読み方や、分析・情報共有のポイントについてはこちらの資料もぜひ参考にしてください。

\何が分かる?どこを見る? エンゲージメント調査入門BOOK/

- 人材採用・育成 更新日:2025/03/18

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-