『ちょっと我慢すれば…』は大きな勘違い? ――生理痛を知る研修がもたらす職場の変化

「見えないつらさ」を知ることが、働きやすい職場への第一歩

● 生理痛と仕事の関係——企業への経済的な影響

「まわりの女性から生理痛を訴える声はあまり聞いたことがないし、そんなに悩んでいる人たちはうちにはいないと思うけど・・・」――もしそう思っている方がいれば、それは誤解かもしれません。実は、生理痛の強さや症状のあらわれ方は人それぞれで、その差は想像以上に大きいのです。

実際に悩んでいる人が身近にいない場合、どうしても生理痛全般を軽く見てしまいがちですが、職場には仕事に支障をきたすほど深刻な痛みやつらさに悩まされる女性が少なくありません。そうした声を見逃してしまうと、結果的に女性特有の健康課題が正しく理解されず、生産性や働きやすい環境づくりに影響が出てしまう可能性があります。

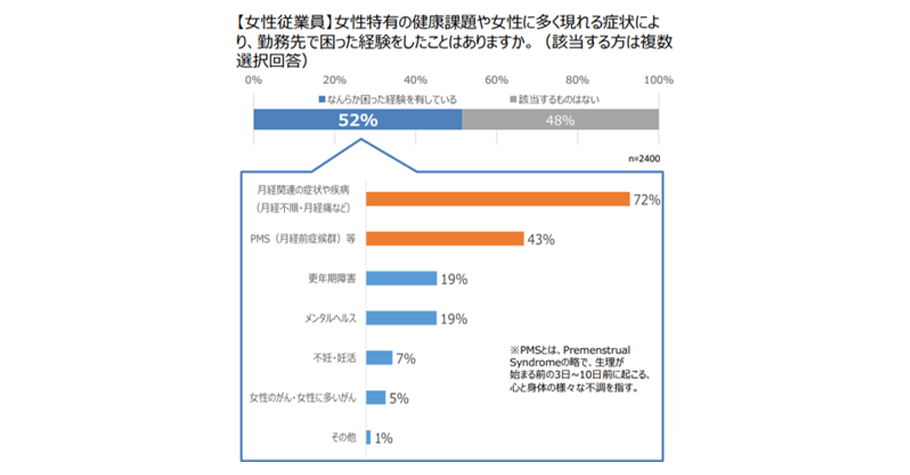

経済産業省の調査によると、女性従業員が抱える健康課題の一つとして「月経関連の症状」が挙げられ、多くの女性が何らかの不調を抱えながら職場に出勤している実態が明らかになっています。

日本では労働基準法第68条に基づき「生理休暇」の取得が認められています。 しかし、制度として設けられているものの、実際の取得率は低いのが現状です。

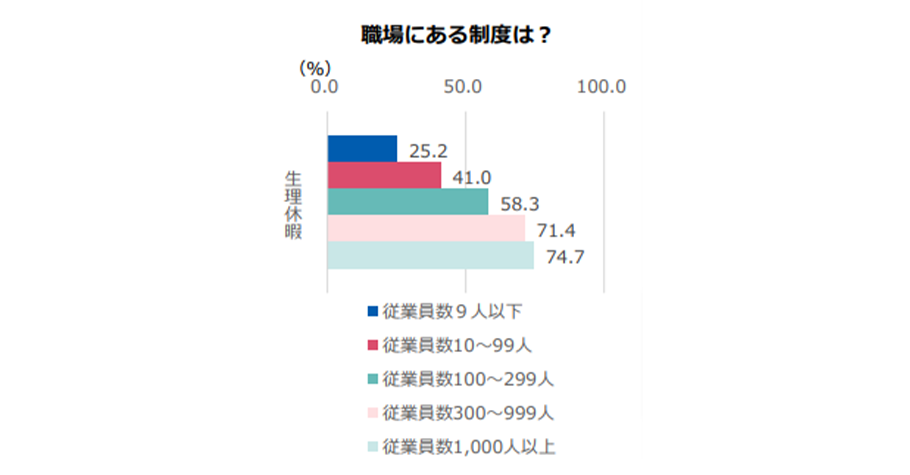

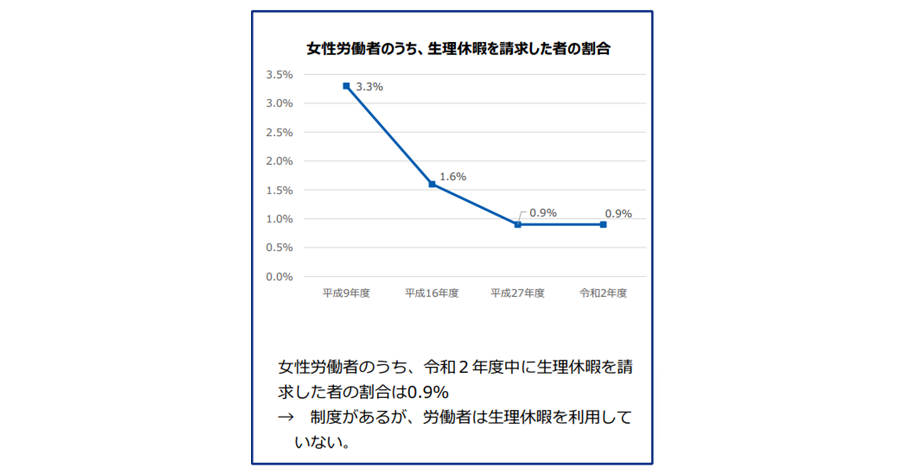

「でも、今は昔よりも休みやすい時代になったのでは?」「無理しなくてもいいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、心理的・文化的なハードルが根強く残っているのも事実です。厚生労働省が実施したアンケートによれば、「生理休暇」は大企業では制度化されていることが多いですが、企業の規模が小さくなるにつれ、実施している企業も少なくなっています。また、実際に生理休暇をとった女性の割合は0.9%とかなり低く、制度があっても利用しづらい現状がわかります。

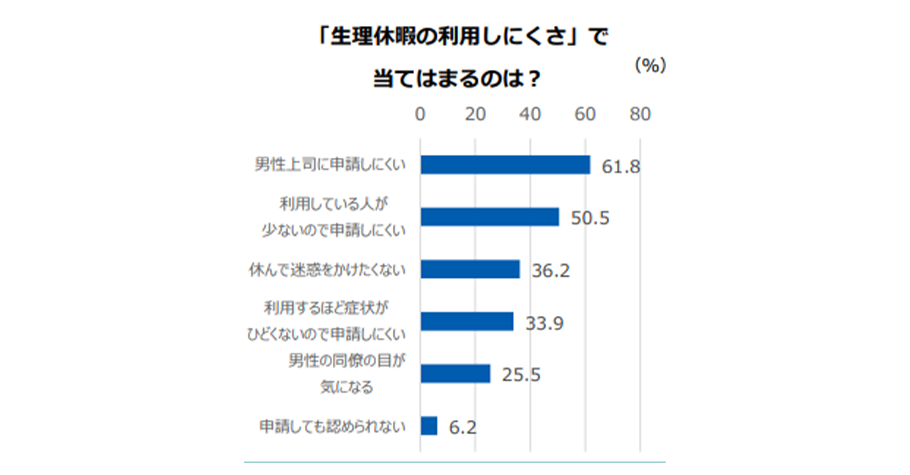

生理休暇は法律で定められた権利であり、企業は従業員が希望すれば取得させる義務があります。しかし、「男性上司に申請しにくい」が61.8%、「利用している人が少ないので申請しにくい」が50.5%と、高い割合で申請に抵抗を感じる人がいることが分かっています。

男女問わず、社員が体調不良を我慢することで集中力の低下や長期的な体調悪化を招き、結果として職場全体の生産性に大きく影響する場合があります。生理痛は症状の重さや頻度は個人差が大きく、必ずしも誰もが同じように悩んでいるわけではありません。しかし、この「多様な月経関連症状」が、毎日の業務やキャリア形成に少なからず影響を与えることを正しく理解することで、適切な働く環境を整えるきっかけになります。

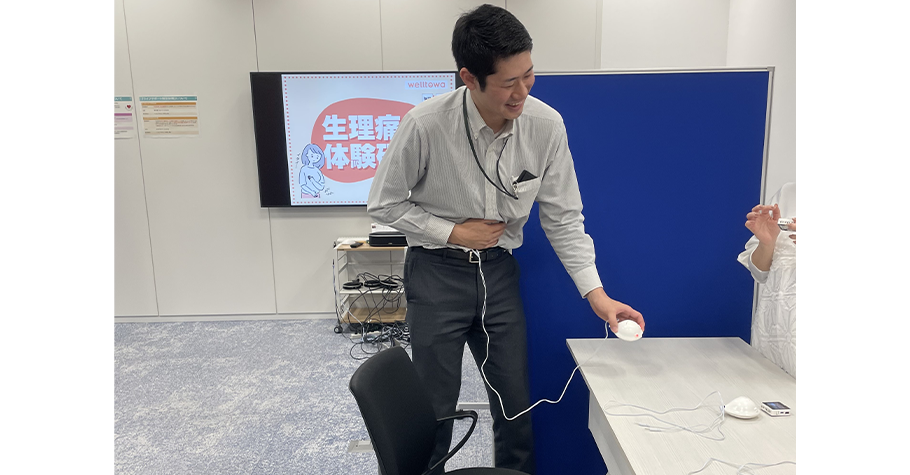

こうした背景を受け、今、注目されているのがwelltowa(ウェルトワ)の「生理痛体験研修」です。実施企業の事例を見ると、研修後に「痛みの度合いや個人差を想像できるようになった」「体調を気遣うコミュニケーションが自然と増えた」といった声が上がっており、組織全体としても意識に変化が生まれ、互いに協力し合う風土づくりにプラスに働いています。

実際にwelltowaの「生理痛体験研修」を実施した2社の事例から、どのような効果が生まれたのかをご紹介します。

企業の取り組み事例でわかる——なぜ生理痛への理解が、組織の成長につながるのか?

Case1:マツダ株式会社 技術本部様

● 生理痛を体験し、職場のコミュニケーションはどう変わったのか?

プラン名: welltowa生理痛体験研修 【順番体験プラン】

セミナーと生理痛の疑似体験、ワークショップを組み合わせたプランです。座学を交えたプログラムにより、生理に関する知識を深めながら、痛みの疑似体験やグループワークなどで個人差や職場での適切な配慮について学ぶ機会を提供します。

導入の背景:マツダ株式会社の技術本部では、女性社員比率が低い中、女性活躍推進の取り組みを進めてきました。その中で、若手女性社員から 「生理による体調不良を相談しづらい」「生理休暇を取得しにくい」 という声が多く寄せられました。会社全体としては制度の改善を進めてきましたが、 男性管理職が多い技術本部では、制度改善に加え、生理に対する理解を深めることが必要と考え、研修の実施に至りました。

研修の実施内容:

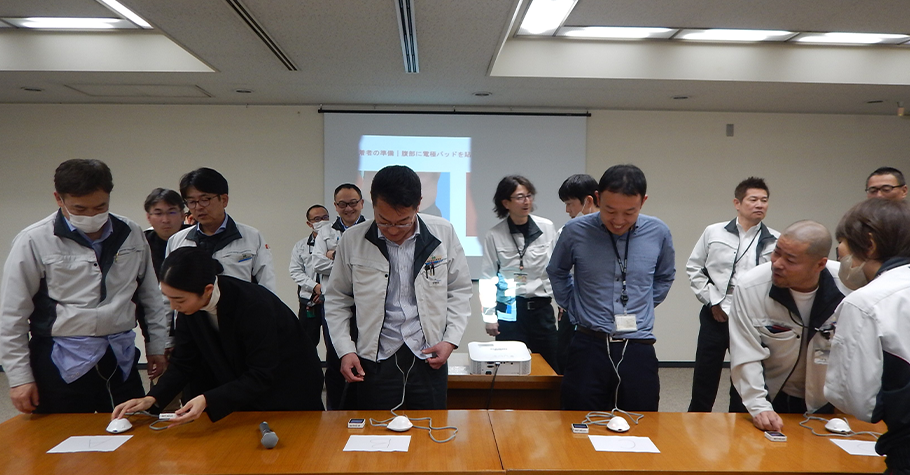

マツダ株式会社の技術本部が実施したのは、 セミナーと生理痛体験、ワークショップが含まれる「順番体験プラン」 。

✔ 冒頭に行う簡単なセミナーで生理の基本知識を学ぶ

✔ 参加者が順番に生理痛を疑似体験

✔ グループワークを通じて感想や気づきを共有

特に、生理痛を体験した 男性社員の8割が「痛みが強い」と感じ、「本当にこんな痛みを我慢しているの?」と驚きの声を上げたことが印象的でした。また、男性社員から 「配慮の必要性は感じていたが、セクハラと捉えられることを懸念して話題にできなかった」 という本音も聞かれ、職場でのコミュニケーション不足が明確になりました。さらに、現場の管理職からは 「生理痛に伴う集中力の低下が作業ミスや事故のリスクにつながる可能性がある」 という声もあり、職場全体での課題が共有されました。

研修の効果・参加者の反応:

✔ 「痛みを体感したことで、配慮の重要性を痛感した」

✔ 「生理痛の個人差があることを実感し、普段からのコミュニケーションの重要性を再認識した」

✔ 「女性社員が相談しやすい職場環境を整えたいと感じた」

✔ 「生理痛による作業リスクもあるため、安全配慮の観点からも理解が必要だと気づいた」

研修後、 男性社員が「困ったときは遠慮せず相談してほしい」と女性部下に声をかけるなど、具体的な行動変容が見られるようになりました。また、女性社員からは 「自身の痛みを理解してもらえることで安心できる」「悩みを相談しやすくなる」 という前向きな声が寄せられました。

今後は…

この研修を通じて最も価値があったのは、1 時間という限られた時間での体験が、生理痛への理解と職場のコミュニケーションに大きな変化をもたらしたことです。

研修には技術本部だけでなく、人事本部や本社工場部門の女性活躍推進メンバーも参加し、他部門との交流が深まる機会にもなりました。また、現業職場での安全配慮など、部門特有の課題に対する理解も深まり、組織全体で女性活躍推進に向けた具体的なアクションを考える契機となりました。今後は、技術本部内にとどまらず、 他本部と連携した組織横断的な研修を計画しており、職場全体での理解促進を進めていく予定です。また、本研修の成果を活かし、生理痛という特定の課題だけでなく、多様な働き方や個人の状況に配慮した組織づくりを推進していく方針です。

Case2:NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社) 東北支社様

● 体験から理解へ——生理痛を職場で考えるきっかけに

プラン名: welltowa生理痛体験研修 【体験ブースプラン】

セミナーやワークショップを含まず、生理痛の疑似体験に特化したプランです。主に社内イベントや展示会などの場でご活用いただくケースが多く、多くの参加者が体験できる形式です。

導入の背景:NEXCO東日本東北支社では、生理休暇の取得率が低く、背景には「上司に申請しづらい」「周囲に迷惑をかけたくない」といった心理的な抵抗やためらいがあることが、事前の社内アンケートで明らかになり、女性社員が抱える悩みについて職場の理解や配慮が十分でないことが課題となっていました。このような状況を踏まえて、 女性の健康に関する単なる資料での周知ではなく、実際に体験することでより理解を深める機会になるのではないかと考え、生理痛体験研修の導入を決定しました。

研修の実施内容:

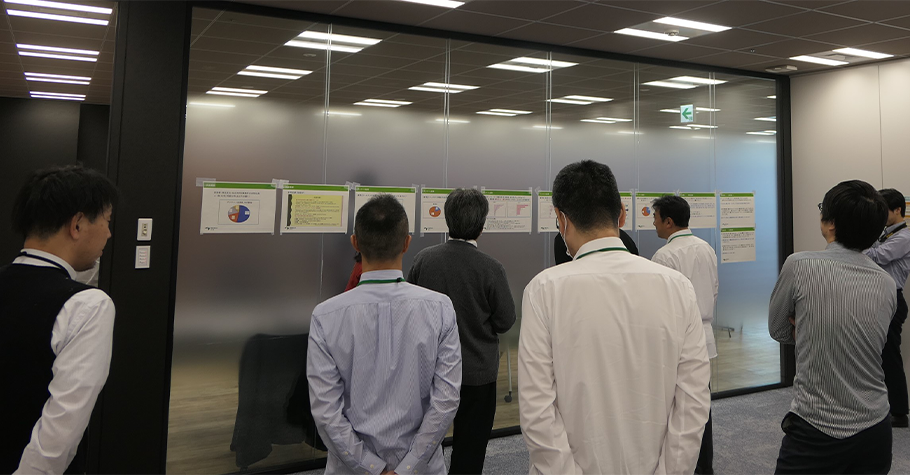

NEXCO東日本東北支社が導入したのは、セミナーやワークショップを伴わない「体験ブースプラン」 。社内イベントの一環としてオープンな形で実施し、社員が自由に参加できる形式を採用しました。

体験ブースと併せて、

✔ 嘱託看護師による生理に関するレクチャー

✔ 女性社員の意見や生理休暇の取得要件の説明

も行い、生理に対する職場の理解促進を図りました。

特に、 生理休暇を承認する立場にある上長の参加を呼びかけたことで、職場環境の改善につながる貴重な機会となりました。

研修の効果・参加者の反応:

✔ 「生理休暇の取得要件がよく分かった」

✔ 「生理休暇を取得しやすいよう、配慮しようと思った」

✔ 「想像以上に痛く、通常通りの仕事は難しいと感じた」

✔ 「声掛けや気遣いを積極的にしていきたい」

また、体験を通じて「うずくまるほど痛がる男性社員がいたが、女性社員からは『本物はもっと辛い』という声が上がった」ことから、生理痛の個人差がより実感を伴って理解される機会にもなりました。

今後は…

研修後、参加者からは「次年度以降も開催希望」「もっと多くの社員に体験してほしい」という声が多く上がり、今後は体験会の枠を超えた取り組みの可能性を模索していく予定です。NEXCO東日本東北支社では、短時間で気軽に参加できる形式を採用したことで、多くの社員が関心を持ちやすい研修となりました。

互いを知ることは、すべての働く人にとって利益になる

● 目指すのは一方的な配慮ではなく、多様な課題を解決する土台づくり

生理痛体験研修に対しては、様々な意見もありますが、誰しも、自分の立場や経験から見える景色が異なるため、決して不思議なことではありません。

この研修の本質は「痛みを体験してもらう」ことではなく、あくまで「個々の状況をお互いに理解するためのきっかけづくり」です。実際に職場には、性別に限らずさまざまな体調不良や生活背景を持つ人が存在します。その一つとして、生理痛があり、じつは周囲が想像している以上にパフォーマンスやメンタルに影響を与えているケースが少なくありません。

実施事例でも、研修後、男性からは「痛みだけでなく、体調や心の余裕を互いに気遣う重要性に気づいた」「男性でも、体調不良を抱えているときに遠慮なく相談しようと思えた」といった声が上がるなど、研修を通して男女問わず新たな視点や意識が生まれています。

これを機に、男女問わず働く人同士が「どんな症状で困っているか」を共有したり相談できる流れが生まれると、職場のチームワークや生産性の向上にもつながっていきます。企業の人事担当者や管理職にとっては、社員が抱える不調を早めにキャッチし、必要な制度や休暇を整備することで、休職や離職リスクを下げるメリットにもつながるでしょう。

welltowa -生理痛体験研修- のご案内

● ちょっと知るだけで、職場はもっと優しくなる

welltowa -生理痛体験研修-

「相互理解」を目的とした企業向け研修。

管理職研修や部内研修などにご利用いただけます。

- 経営・組織づくり 更新日:2025/03/28

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-