中途採用における採用手法7選と、採用成功のための活用方法

中途採用で求められる人材は、即戦力としてのスキルを持ち、企業文化にフィットすることが重要です。しかし、多くの企業が手間や時間、コストをかけても、思うように成果が出ないことがあります。特に、社歴の浅い企業や中小企業では、中途採用の経験やノウハウが不足しているため、「何をどう進めたらよいのか分からない」と感じる人事担当者も少なくありません。

「欲しいタイミングで」「最適な人材を」「予算内のコストで」獲得する――そんな理想的な中途採用を実現させるためには、ただ手間をかければよいというわけではありません。そこで今回は、中途採用における7つの採用手法を、それぞれのメリット・デメリットと共に紹介し、効果的な活用方法についてもお伝えします。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

中途採用での主な募集方法

中途採用で人材を募集する方法は、主に以下の7つがあります。

- 自社のWebサイトに採用情報を掲載する

- ハローワークに求人を出す

- 新聞や就職情報誌、就職ポータルサイト等を通じて求人広告を掲載する

- 転職フェア・合同説明会などのイベントに出展する

- SNS等を利用したソーシャルリクルーティング

- 転職エージェントの利用

- 社員や役員の知人を通じた縁故採用・リファラル採用、アルムナイ採用

この中で、1~4はいわゆる「公募」手法です。企業は自社の魅力をアピールし、応募者を募ります。5ははSNSを通じて、企業と応募者が直接コミュニケーションをとる方法です。6は転職エージェントを介して、適切な人材を紹介してもらう方法です。7つ目は社員等の人脈を利用した採用方法です。

中小企業の採用活動の実態とは?

「マイナビ中途採用・転職活動の定点調査(2024年2月)」によれば、中小企業で活用されている中途採用の手段は以下のようになりました。

- 転職サイト(71.3%)

- ハローワーク(53.2%)

- 人材紹介会社(41.0%)

中小企業の場合は特に、「コストをできるだけ抑えたい」「採用実績がある」といった理由で転職サイトを利用する傾向にあるようです。

近年の採用手法のトレンドについて、詳しくは下記の記事でも紹介しています。

関連記事:コロナ禍で変化?人事コンサルタントが語る「採用手法のトレンド」とは

採用手法の選定基準

採用手法を選定する際には、企業のニーズや目的を明確にし、それに基づいて最適な手法を選ぶことが不可欠です。まず最初に考慮すべきは、採用の目的です。例えば、新規立ち上げ部門の即戦力となる人材を求める場合、社内外のネットワークや、業界特化型の転職エージェントの利用が効果的です。

中途採用は、新卒採用と異なり、短期間で結果を出す必要があります。そのため、自社の求人情報を迅速かつ広範囲に発信できる求人広告やSNSの活用など、スピード感を重視した手法が求められます。また、採用予算も重要な要素です。まずはハローワークや自社HPなど、低コストで運用できる手法も選択肢に含めるとよいでしょう。さらに、企業文化や社風に適した人材を見つけるため、従業員からの紹介制度を活用することで、より適合度の高い人材を得られる場合があります。

このように、企業の採用ニーズや予算、実施タイミングを総合的に判断し、柔軟かつ効果的な採用手法を選定することが重要です。

企業のニーズに応じた採用手法の選び方

企業が求める人材を効果的に採用するためには、まず自社のニーズを明確にすることが重要です。例えば、新規事業の立ち上げを目的とする場合と、既存部門の強化を目的とする場合では、求められる人材のスキルセットや経験が異なります。

まずは、募集するポジションの具体的な役割や必要なスキルを明らかにしましょう。その後、そのニーズに最も適した採用手法を選択します。専門知識が必要な場合や業界特有のスキルを求める場合は、業界特化型の転職エージェントを利用することが効果的です。一方で、大量採用が必要な場合や幅広い候補者にアプローチしたい場合は、SNSや求人広告の活用が適しています。また、予算が限られている企業には、コストパフォーマンスが良いハローワークの活用や自社のウェブサイトでの求人情報の掲載も有効な手段です。

このように、自社の具体的な課題や採用目的、予算に応じて最適な採用手法を選び分けることが大切です。

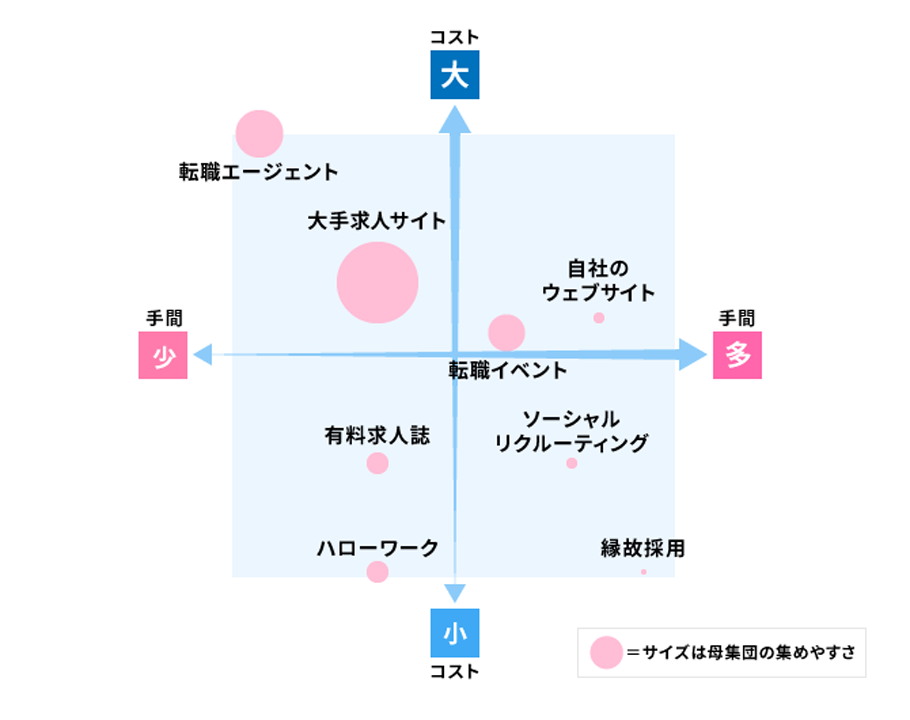

コストと効果のバランスを考える

中途採用において、コストと効果のバランスを考えることは非常に重要です。どれだけ多くのコストを投入しても、必ずしも優秀な人材が確保できるわけではありません。このため、採用にかかる費用とその成果をしっかりと見極める必要があります。

例えば、転職エージェントを利用する場合、一定の成果は見込めますが、その分高額なコストが発生します。一方、自社HPやハローワークを利用する方法は低コストで済む一方、効果が長期間にわたって現れるとは限りません。

効果的な戦略としては、低コストで利用可能な手法と高コストで効果の高い手法を組み合わせることです。SNSや自社HPでの公開求人広告を活用しつつ、特定のポジションには転職エージェントを利用するなど、状況に応じた柔軟な戦略が求められます。これにより、採用活動にかかる無駄なコストを削減し、効果的かつ効率的に優秀な人材を確保することが可能になります。バランスを取りつつ、最適なリソースを活用し、採用活動全体を成功させることができるでしょう。

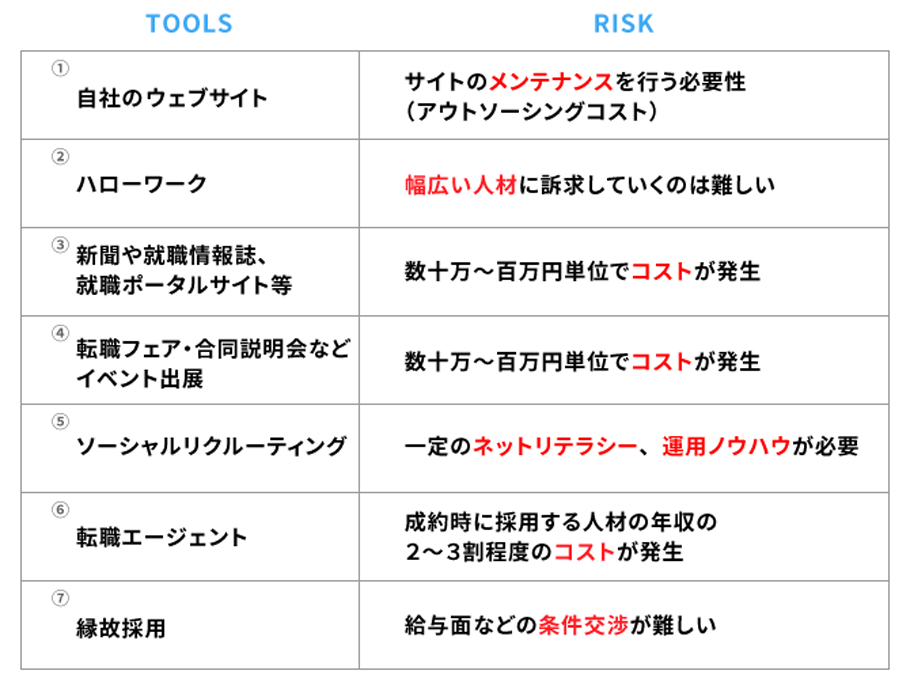

それぞれの手法のメリット・デメリットを知ろう

【ポイント】中途採用の7つの手法。それぞれのメリット・デメリットを理解しよう

中途採用には、コストや時間に関してさまざまな特徴があります。

中小企業白書によれば、採用活動を行う際に人事担当者が直面する大きな課題の一つが「コストの高さ」です。中途採用の難しさは、コストをかければかけるほど優秀な人材が獲得できるとは限らない点にあります。1人の人材を採用するために多くの手間をかけた結果、結局何百万円も費やしてしまった……というケースも少なくありません。したがって、まずは中途採用手法のメリット・デメリットをしっかり把握しておきましょう。

一般的に、採用活動には以下のようなコストが発生します。

- 就職情報誌等に広告を出す場合: 数十万~百万円単位

- 転職エージェントを介する場合: 成約時には採用する人材の年収の約2~3割程度

一方で、以下の方法はコストをほとんどかけずに採用活動を展開できます。

- 縁故採用

- アルムナイ採用

ただし、これらの方法にも以下のようなデメリットがあるため、注意が必要です。

- 自社のウェブサイト: サイトのメンテナンスが必要で、アウトソーシングする場合はコストがかかる。また、応募者への連絡や面談なども人事担当者が行うため、労力がかかる。

- ハローワーク: 求人票の閲覧者が限られているため、幅広い人材に訴求するのが難しい。

- SNS: ネットリテラシーが求められ、慎重に進めないと炎上リスクが伴う。

- 人脈を通じた縁故採用: 給与面などの条件交渉が難しい

一方、転職エージェントを活用する場合は、コストがかかるものの、以下のようなメリットがあります。

- 自社の採用ポートフォリオの構築に関する適切なアドバイスが得られる。

- 一定の採用事務を代行してもらえる。

- 公募とは異なり、非公開で人材を探すことができるため、「狭い業界内で優秀な人材を、他社に知られることなく獲得したい」というニーズに特に適している。

このように、それぞれの採用手法には独自のメリットとデメリットが存在します。企業は自社の状況に応じて、最適な手法を選択することが求められるでしょう。

中途採用を成功に導くための採用手法活用法

採用手法のメリット・デメリットを把握したうえで、最も重要なのは「欲しいタイミングで」「最適な人材を」「予算内のコストで」獲得するために、これらの採用手法をどのように活用していくかです。

よくある失敗例

よく見られる失敗例として、社員から退職の申し出を受けた後に慌てて転職エージェントに依頼するケースがあります。確かに転職エージェントに任せれば、登録されている人材の中から条件にあわせてマッチングしてもらえるので、ある程度希望に沿った人材を獲得できる可能性があります。

しかし、登録されている人材に常に適任者がいるとは限らず、マッチングにはある程度の時間がかかります。一方で、欠員募集の場合は退職までに採用しなければならないという時間的制約があります。そのため、「時間がないから」という理由で妥協して採用せざるを得ないこともあり、その結果、ミスマッチが生じて退職に至るケースが後を絶ちません。

中途採用の特性

中途採用は新卒採用とは異なり、採用の時期や枠がいつ・何人生じるかが不確定です。例えば、新規部門の立ち上げのために即戦力人材を採用するケースなどでは、事前に採用枠の見込みが立つため計画的に採用活動を進められるかもしれません。しかし、社員の退職など、緊急性のあるケースも少なくありません。そんなときに、必要に迫られてから慌てて一つの採用手法に頼りきった採用活動を展開するのは非常にリスキーです。

事前準備の重要性

採用の機会がいつ生じるか分からない中途採用では、いざというときに慌てて採用活動を展開して失敗しないためにも、日頃からアンテナを張り、しっかりと事前に準備しておくこと(=リクルーティングに力を入れること)が重要です。

詳しくは下記の記事でも紹介しています。

関連記事:企業ニーズに合わせた採用手法の選択が大切!求人広告を作成する手順やポイントを徹底解説

「リクルーティング」と「ハイヤリング」の違い

ハイヤリングとは、企業が必要な人材を正式に雇用するプロセスを指します。このプロセスには、候補者の選定、面接、オファーの提示、そして最終的な採用決定が含まれます。これらのステップが完了すると、候補者は正式に社員として迎えられます。

一方、リクルーティングは、企業が将来的に必要となる人材を継続的に探索し、アプローチするプロセスです。リクルーティングの目的は、潜在的な候補者プールを維持し、企業が求めるスキルや経験を持つ人材を事前にリストアップすることです。リクルーティングには、求人広告の掲載、人材紹介会社の利用などが含まれます。

リクルーティングとハイヤリングの大きな違いは、リクルーティングが採用前の準備段階であるのに対し、ハイヤリングは実際の雇用プロセスである点です。リクルーティングは長期的な視点で優秀な人材を集めることを目的としていますが、ハイヤリングは具体的な採用ニーズに応じて、即戦力として働ける人材を迅速に雇用することを目指します。両者を効果的に組み合わせることで、企業は効率的で成功する採用活動を実現できます。

リクルーティングとハイヤリングの戦略の違い

リクルーティングとハイヤリングにおける戦略は、企業の採用活動の成功を左右する重要な要素です。

リクルーティング戦略

長期的な視点で優秀な候補者を集めることが重視されます。具体的には、企業の知名度を向上させるためのブランド構築、計画的な求人活動、そして候補者との関係構築がポイントとなります。SNSや企業イベントを通じて潜在的な候補者と接触し、信頼関係を築くことがリクルーティングの成功に繋がります。

ハイヤリング戦略

即時の採用ニーズに対応するための具体的な採用プロセスを指し、求人広告の掲載、転職エージェントの利用、社内推薦制度の活用などが挙げられます。これにより、迅速に適切な人材を確保することが可能です。

これらの戦略を効果的に組み合わせることで、企業は優れた人材を確保し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。リクルーティングとハイヤリングを柔軟に運用し、最適な採用活動を実現することが求められます。

【ポイント】リクルーティングに力を入れよう

採用枠が生じる前段階からリクルーティングに力を入れることで、コストダウンを図ることができます。

中途採用の場合は、社員の欠員補充や新規部門立ち上げ時の即戦力人材の採用など、採用枠が限られている場合がほとんどです。例えば、採用枠が5人と決まっている場合、どんなに優秀な人材が10人応募してきても、残りの5人を採用することはできません。これらの5人をそのまま放置するのか、それとも優秀な人材を独自にリスト化しておき、次回の中途採用の際に積極的にアプローチしていくのかが重要です。

前者であれば、次回の中途採用活動も一から展開しなければならず、中途採用にかかる時間やコストが大幅に変わってきます。採用枠がなくても日頃からリクルーティングに力を入れている企業であれば、いざ採用の必要が生じた場合に、スピーディかつ低コストで、効果の高い中途採用を行うことができます。

これまでの採用活動で出会った優秀な人材や、社員等の個人的な人脈の中で「これは」という人材をリスト化しておくのもよいでしょう。自社のWEBサイトやハローワーク、人脈合同説明会での面接などを利用し人材を独自にリスト化しておき、いざ中途採用の枠が生じた場合にソーシャルリクルーティングなどを活用してアプローチすることで、あらゆる角度から人材確保に努める企業は、採用コストを大幅に削減することができるでしょう。

まとめ

【ポイント】さまざまな採用手法を組み合わせてリクルーティングを展開しよう

特定の採用手法に偏った採用活動はリスキーです。場面に応じて組み合わせ、採用戦略を見直すことで、採用活動全体のコストダウンを目指しましょう。

採用活動にはコストも時間もかかるため、やみくもに費やしてもキリがありません。また、新卒採用とは異なり、中途採用には採用のタイミングが限られているため、特有の難しさがあります。「特定の採用手法に偏っていないか?」「ハイヤリングだけではなく、リクルーティングをしっかり実施しているか?」 ――このような視点から中途採用の戦略を見直してみると、中途採用にかかる全体のコスト削減につながるかもしれません。

- 人材採用・育成 更新日:2015/06/10

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-