少子化対策に働き方改革が急務!その理由と企業事例を紹介

少子高齢化の社会問題が解決されないでいる日本。未来を担う若い世代が増えていかなければ、これからの日本は衰退の一途を歩んでいくかもしれません。そうした状況の中、少子化を食い止める1つの方法が「労働時間の縮小」。「労働時間の減少」と「少子化対策」の密接な関係について、900社以上の働き方改革を成功に導いてきた株式会社ワーク・ライフバランスの松久さんにお話を伺いました。

なぜ働き方改革を行う必要があるのか、労働時間の減少が少子化対策になる理由、少子化対策につながった働き方改革事例、働き方を変えるための取り組みについて解説しています。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

なぜ働き方改革を行う必要があるのか

ワーク・ライフバランス様が働き方改革に取り組む目的について教えてください。

私たちがやりたいことは、ワークライフバランスが日本全国隅々まで実現できている状況をつくること。その使命を事業としてやっていくと決めた時に、事業継続性ではなく、“役目を果たせたら解散”することを目標におきました。

ワークライフバランスを隅々まで実現しようとすると、1つ目のハードルは“長時間労働”です。この長時間労働を解決するために、1つひとつの組織がワークライフバランスを実現できる手法を見つけ出すこと。法改正も含めて社会全体でムーブメントを作ること。そうすれば、取り組むためのフレームができ、労働時間削減の流れができると考えてきました。

しかし、その方向に進んでいくと上手くいく、という成功例がないとワークライフバランスの実現はない。そこで、コンサルティングを通じて企業や従業員の働き方が良くなった事例を作っていこうと、これまでやってきました。日本全国隅々までワークライフバランスを実現でき、その役目を果たして解散することを達成したい。その想いで日々活動しています。

なお、ワークライフバランスについて、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

関連記事:時間単位での有給休暇とリフレッシュ休暇の導入――ワークライフバランス2.0

強い思いでワークライフバランスの実現に取り組まれていますが、なぜ日本は長時間労働が当たり前になってしまったのでしょうか?

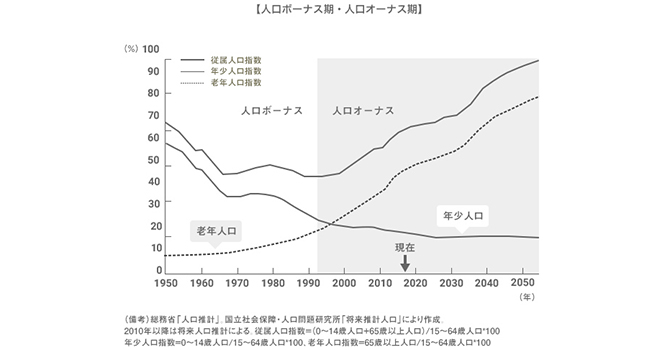

長時間労働の原因を知るためにまず、「人口ボーナス期・オーナス期」の理解から始めていきましょう。人口ボーナス期とは、国の人口構造が国の経済に”ボーナスをくれるような”おいしい時期がある、という考え方のこと。人口ボーナス期は、労働力人口が多く、子どもや高齢者が少ないのが特徴です。その逆が人口オーナス期になり、労働力人口が少なく、高齢者が多い昨今の日本の状態のことを指します。社会全体での扶養負担が高い状態です。

下図のグラフは、労働力人口に対する高齢者の割合(老年人口指数)と、労働力人口に対する子どもの割合(年少人口指数)を見ることができます。そして、この2つの指数を足し合わせたのが従属人口指数であり、減少トレンドにあるときをボーナス期、上昇トレンドにあるときをオーナス期と言います。社会全体の扶養負担感がよくわかります。

時代が変わっても働き方は変わらずに来てしまった。労働時間が減少すれば少子化対策になっていくのでしょうか?

労働時間が減ると少子化が解消される、という話でもありません。大切なのは、少子化が進んでいるのはなぜか、というところから思考を出発させること。考え方としてあるのが、希望出生率と実際の出生率。希望出生率は本来であれば何人の子どもが欲しいということを考えた結果の出生率です。この希望出生率が1.8%で、実際の出生率が1.3%。希望と現実に差があり、例えば子どもを2〜3人欲しいと思っていても、そうならない実情があります。

弊社が実施した20歳〜49歳の女性1000名を対象にした調査では次のような結果がありました。理想的な子どもの数は?という質問に34%が「3人以上」と回答。現実の子どもの数では?との質問に「3人以上」と回答したのは5%でした。2人目の子どもの出産育児のために「職場全体の従業員の長時間労働是正」を求める人の割合は73.4%と、様々な要因の1つに長時間労働があるのです。労働時間が長いと子育てと仕事の両立に悩むため退職する。もしくは、悩んだ結果、仕事を続けたいので子どもをもつことを諦める。すべての方が必ずしもそうではありませんが、そういう選択をする方も出てきます。そうなると希望出生率と実際の出生率の間に乖離が生まれてしまうのです。

女性としては仕事と両立したい。けど、それができない現実があるというのは変えなければいけないことですね。

そうですね。もう1つ考える必要があるのは、日本は“子育てに男性が不在”であること。実は、これがものすごく深刻で、女性の社会参画が当たり前になった現代でも働き方が変わらないために、「家事をしない」という男性が8割、「育児をしない」という男性が7割もいるのです。そうなると、女性のほうに育児が寄ってしまい、その負担がトラウマ体験になって、結果的に出生率の低下につながっています。

では、どのような働き方が少子化対策になるのでしょうか?

人口ボーナス期では、男性が働き、女性が家庭にいたほうが経済発展しやすい状況がありました。当時の働き方が経済成長につながったことで、成功体験として長時間労働が受け継がれてきたのです。そのため、1990年を境に人口オーナス期に入ってから今まで、長く働くことは良いことだという考えが20年以上も続いてきました。しかし近年、その働き方によるゆがみが出てきたのです。

日本の労働時間は世界でもトップクラスに長いが、他国と比較し労働生産性が低い(必ずしも良い仕事ができているわけではない)という状況が広く知られるようになり、「時間をかける働き方がどうやら合わない」「今までの働き方では無理が来ている」という実感を持つビジネスパーソンが増えています。

多様な労働力を活かしていくダイバーシティの観点や、短時間で高い成果を出せる仕組みを作っていかないと、人口オーナス期では立ちいかなくなってしまいます。だからこそ、働き方改革が必要とされ、働き方を変えるということが少子化対策になるのです。

なお、働き方改革について、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

関連記事:働き方コンサルに聞く!働き方改革に失敗する企業と成功する企業の差とは

関連記事:オフィス環境から働き方改革!空間と制度による生産性への好影響とは

働き方改革を行うことで、どのような変化が訪れるのでしょうか?

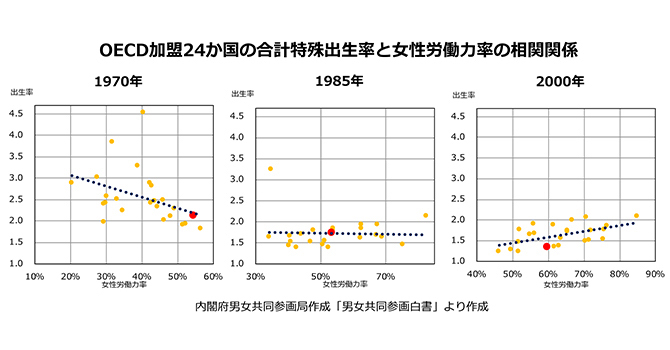

グラフ(上図/赤色の点が日本)を見ていただくとわかりやすいと思いますが、1970年には、女性が働くほど出生率が下がるという相関関係にありました。そのため、日本は出生率を上げるために、(平易な表現ですが)男性が働き、女性が家庭に入るという政策を取っていたのです。

その当時、他の国(黄色の点が各国)はどうしていたかというと「女性が働くようになって出生率が下がるというのは、社会システムが悪いので働いても出生率が上がる制度設計にしよう!」という政策を取りました。保育所を増やしたり、男女ともに育児休業を取るように法律で定めたり、今の日本が取り組んでいることと同じことを1970年代にやっていたのです。1985年には出生率と女性労働力率の相関関係は変化し、2000年には正の相関(女性の社会進出が高いほど出生率も高い)に変化しました。社会システムの変化、働き方の変化によって出生率が上がることが実証されています。

少子化対策につながった働き方改革事例

松久さんが働き方改革のコンサルティングをして、少子化対策につながった企業様はいらっしゃいますか?

ある中小企業で働き方改革の支援を行い、チームワークの向上やコミュニケーションの改善、労働時間の縮減などの効果が得られたことがあります。そのとき、過去の産前産後休業や育児休業を取得した人数を振り返ってみたところ、取り組みが継続するに従い、取得人数が増加していたことがわかった、という例があります。従業員数が増えているわけではなかったので、働き方改革が進むことで出生率によい影響があったと考えることができます。その背景には、取り組みが進むにつれて「これからライフステージの変化があったとしても今の会社なら働き続けられそうだ」といった安心感があったものと考えます。

働き方を変えるための取り組み

企業様の働き方を変えるために、具体的にどのような取り組みをされたのでしょうか?

ほぼ全社・全組織共通です。働き方改革とは、限られた時間でより良い仕事をするにはどうしたらよいか。そのことをすべての立場の方が考えて行動する、ということです。社長は社長の立場で。課長は課長の立場、一般職は一般職の立場、アルバイトはアルバイトの立場で、もっと良い仕事をするにはどうしたら良いのだろう、ということを考えて具体的に行動に落としていくのです。そして、1人で考えるだけではなく皆で話し合います。私たちは「カエル会議」と呼んでいて、“日々の仕事を振り返る”とか、“時間の使い方を変える”とか、“早く帰る”とか、“人生を変える”という意味を込めています。

カエル会議は、部署単位でも行いますし、部署だけで解決できないものは吸い上げて社長や幹部、部長クラスが集まって課だけでは解決できない問題を解決していきましょう、ということを全体で行います。そうすると、もっと良い仕事を短い時間でするにはどういう仕組みを作ったら良いのかということを、その仕事をしている人が議論するので最適化できる仕組みです。このカエル会議をやることで、情報共有の話になったり、業務フローを変えていく話が出てきたりと、短い時間で良い仕事をするためになにを変えていけば良いのかが見えてくるのです。

「カエル会議」では色々なバリエーションの話になりそうですね。

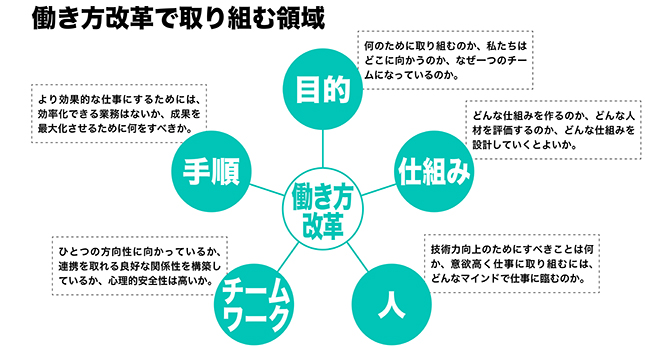

これまでに1万人以上の働き方にアドバイスをしてまいりましたが、カエル会議で扱うのは「目的」「仕組み」「人」「チームワーク」「手順」の5つの領域であることがほとんどです。「目的」は、カエル会議を通じてどういう働き方を手に入れたいのか、何のために議論をするのか、最終的にありたい姿、理想的な状態を決めます。これが決まっていないとカエル会議による効果はほとんどありません。働き方改革と聞くと誰もが思い浮かべるのが、「仕組み」や「手順」の領域でしょう。いかに効率的にするか、合理化を図るか、仕組化を図るにはどうしたらいいか、といった内容を取り扱います。

これら3つの領域は良く話し合われていますが、「人」「チームワーク」が意外と大事なのです。チーム内で連携が図れていないとか、斜めのコミュニケーションがないとか、何かの目標に向けて互いに力を合わせるには、といった「チームワーク」の領域。どうスキルアップを図るか、といった育成や技術力の維持向上は「人」の領域です。この2つの領域が働き方改革のカギとなります。理由は、働き方改革には正解がないからです。リーダーが正解を知っている、こうやればうまくいくとわかっている、ということはなく、全員で力を合わせてよりよい道筋を探し出していくことが求められるのです。

カエル会議によって結果的に労働時間は短くなります。働き方改革ではついつい労働時間の削減に意識が行きがちですが、そこを唯一の目的にはしないよう助言しています。「私たちの仕事の成果とは何か」「成果を最大化するために何をすべきだろうか」「もっといい仕事をするのはどうすればいいか」等の問いを立てて議論をしてみてください。次第に短い時間で良い仕事をする行動と習慣が生まれていきます。これが結果的に長時間労働の減少になり、その捻出された時間を使ってプライベートを充実させられる。仕事以外の時間が充実することは、幅広い経験の蓄積となり、さらによい仕事に向けたヒント(着眼や着想、人的ネットワーク等)を手に入れることもできます。こういった好循環を生み出すことが、いま、日本の働き方改革で求められています。その変化による効果の1つに、夫婦の時間的、心理的余裕をもった子育てにつながり、出生率を高める効果が期待できると私たちは考えています。

働き方が変わることで、心に余裕が生まれ、育児などにも良い影響がもたらされるのですね。労働時間の減少は、日本の未来を明るくする働き方改革だと実感しました。本日はありがとうございました。

短い時間で良い仕事ができる社会に

人口ボーナス期の働き方が受け継がれてきたことで、出生率に影響を与えています。多くの企業で働き方改革が行われていますが、多様性のある社会を目指すためにも、今までの働き方を見つめ直し、どうすれば短い時間で良い仕事ができるのかを真剣に考え、行動に移してみてはいかがでしょうか。

- 労務・制度 更新日:2019/11/28

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-