三六協定とは?違反しないために人事担当者が確認すべきこと

三六協定は労働基準法に記載されている条例であり、人事担当者や労務管理を担うポジションの方にとって必須知識です。働き方改革の推進により2019年4月から法定時間外労働の上限も変わりました。そのため、三六協定について知らないと、知らず知らずのうちに法令違反になっている恐れもあります。

今回は、「三六協定」とはなにか、時間外労働(残業)の上限、2023年4月から適用される時間外労働・割増賃金制度、三六協定に関する罰則事項、三六協定の締結と届け出の流れ、三六協定の新様式について紹介します。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

三六協定とは

今回のテーマである三六協定は、労働基準法の第36条で定められており、主に「時間外労働」に関する基準が規定されています。

労働基準法は、みなさんが仕事をする上での最低基準を定めている法律です。ちなみに同法律は日本国憲法の第27条にある「労働権」の定めによってできたもので、労働基準法の基準を下回る労働条件は無効になるとされています。 労働基準法に記載されている内容として代表的な、「1日8時間、週に40時間を超えて労働させてはならない」というもの。日本企業にとって当たり前の1日8時間労働というのは、この労働基準法で決められたものでした。

労働基準法についておさらいしたい人は、こちらもお読みください。

関連記事:労働基準法とは? 人事・採用担当者が注意すべきポイントも解説

この他にも、「労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間は休憩を与える」など、労働に関する基準を細かく決定しています。

一方、従業員に時間外労働をお願いしたい場合は、労働基準法の第36条に則った方法で雇用者と労働者の間で協定を結び、管轄の労働基準監督署へ届け出なければならないので要注意です。ちなみに、第36条で定められた協定であることから、通称「三六協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。

三六協定の目的は、常に弱い立場にある従業員を保護した上で、時間外労働や休日出勤など適切な条件下での労働を促すための条例です。世の中にはブラック企業と呼ばれる組織がまだまだ存在します。 時間外労働の定めもなく、休日もなく従業員を働かせるブラック企業の中には従業員が過労死に至ったケースもあり、そうした由々しき事態を防ぐための条例です。

特別条項付き三六協定

- 時間外労働(月)+休日労働=100時間未満

- 時間外労働+休日労働=80時間以内(1~6ヶ月ごと)

- 年間時間外労働+年間休日労働=720時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えるのは6ヶ月のみ(年間)

労働基準法では1日8時間、週に40時間の労働時間規制を設けています。しかし、この範囲だけで仕事をしていると現場業務が回らず、ビジネスが立ち行かなくなるという企業 も多いでしょう。だからこそ多くの企業は時間外労働を従業員にお願いしています。

時間外労働の上限は、「月に45時間、年に360時間」です。月に22日間労働する人なら、1日2時間の時間外労働をすれば月の上限にほぼ到達します。これを8ヶ月間続けると、年の上限にほぼ到達するので、企業はそれ以上の時間外労働をさせてはなりません。

ただし、仕事の繁忙期など月45時間の時間外労働では人手が足りなくなるケースもあるので、そうした特別な場合に限り、上限を超えての時間外労働をお願いできるようになっています。それが、三六協定の「特別条項」にあたります。

<特別条項付き三六協定>

- 時間外労働(月)と休日労働がトータル100時間未満であること

- 1~6ヶ月の期間ごとにおいて時間外労働と休日労働の合計が80時間以内であること

- 年の時間外労働と休日労働の合計が720時間以内であること

- 月45時間の時間外労働上限を超えられるのは年で6ヶ月が限度

つまり、1月~6月で平均80時間、7月~12月では45時間(月)を超えずに、時間外労働が平均40時間に抑えられれば、1年間でピッタリ720時間の上限に収まります。

<図01>

もちろん、特別条項付き三六協定を締結するには労使間の合意が必要です。労使間の合意における使用者とは次の2つが該当します。

- 過半数の労働者で組織された労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合

- 過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

三六協定、特別状況付き三六協定を締結するには労働組合または過半数代表者との合意が必要になるので注意しましょう。 過半数代表者の選出においては、三六協定を締結するための選出であることを周知した上で、投票または挙手による選出が適正とされています。労働者の過半数がその人の選出を支持していることを明確にする、民主的手続きが取られていない場合は、三六協定自体が無効になる可能性があります。

三六協定における時間外労働(残業)の上限について

三六協定における“時間外労働の上限”について解説していきます。

前述のように時間外労働の上限は「月45時間、年360時間」と定められています。企業はこれを超えて時間外労働をさせてはなりませんが、これも前述のように特別条項付き三六協定を結べば、特別条項に沿った形で時間外労働をお願いできます。

ここで、「所定労働時間」に着目してみます。これは就業規則によって定める基本労働時間のことで、法定労働時間である1日8時間の範囲で決定できます。では、所定労働時間が1日7時間の場合、それを超えて労働すると時間外労働に該当するのでしょうか?

答えは「1時間以内であれば、時間外労働にならない」です。 所定労働時間はあくまで就業規則で定められた労働時間であり、法定労働時間は1日8時間です。そのため、1日7時間労働なら1時間の余りがあり、その範囲内であれば法定労働時間内とみなされるので、時間外労働にはなりません。

では、次のケースではどうでしょうか?

<図02>

企業としての休日規定は週休2日、土曜日は通常通り休日になり、日曜日に臨時の仕事で3時間労働したケースです。

この場合、時間外労働が発生するかどうかの答えは、「発生しない」です。 会社が週休2日を規定していても、法律によって定められた法定休日は週1日以上なので、土曜日か日曜日のどちらかが休日なら、一方は法定外休日となります。従って法律が定めた休日労働には該当しません。

また、平日の合計労働時間が37時間であり、日曜日の労働時間を足しても合計40時間なので、週40時間の労働時間上限以内です。このように、所定労働時間と法定労働時間にずれがある企業では少し複雑な計算が必要になるので注意してください。

時間外労働時間を把握するには?詳しくはこちらもお読みください。

関連記事:労働時間の適切な把握方法|厚生労働省のガイドラインを基に弁護士が解説

2023年4月から時間外労働・割増賃金制度の変更

労働者が法定労働時間を超えて残業を行うとき、雇用者は労働者に割増賃金を支払う必用があります。 その割増率は、1か月の時間外労働が60時間以下のとき25%以上、60時間を超えた分は大企業の場合は50%以上、中小企業の場合は25%以上と定められていました。

| 労働時間 | 割増率 |

|---|---|

| 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超え、かつ月60時間以内の時間外労働 | 25%以上 |

| 月60時間を超える時間外労働(※中小企業への適用は2023年4月から) | 50%以上 |

| 法定休日の労働 | 35%以上 |

| 22時から翌5時の労働 | 25%以上 |

対象となる中小企業

| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |

|---|---|---|

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

しかし、2023年4月からは、60時間を超えた分の割増賃金率は、企業の規模に関わらず一律50%になります。注意しましょう。

三六協定に違反した場合の罰則

三六協定書を結ばなかった場合の罰則

雇用者が三六協定を締結しない、もしくは労働基準監督署に協定書を届け出ないで、法定労働時間を超える労働をさせた場合、雇用者は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰を受ける可能性があります。

新三六協定での新たな罰則

働き方改革関連法の施行により、大企業は2019年4月1日から中小企業は2020年4月1日から、時間外労働の上限を超えて労働をさせた場合「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰を受ける可能性があります。

従来の特別条項付き三六協定は「大臣告示」といって法的効力を持たず、懲役刑や罰金もなく、違反しても行政指導止まりでした。 厚生労働省が過去(2013年)に発表した特別延長時間の実態についての調査結果では、年間の特別延長時間「600時間超800時間以下」が全体の42.9%と多くを占めています。

また、厚生労働省が発表した「我が国における時間外労働等の現状」によると、大企業では過労死ラインとされる月80時間以上の時間外労働をさせている企業が全体の18.5%いることがわかります。 罰則がないために、一部の企業では協定を超えた時間外労働が状態化している現状を踏まえ、今回の法改正に盛り込まれることになりました。

三六協定の締結と届け出の流れ

三六協定を締結し所轄の労働基準監督署に提出するまでのプロセスと注意点を紹介します。

- 三六協定の対象に該当するか確認する

- 三六協定案を提案する

- 三六協定に関する協議を行う

- 三六協定書を作成する

- 三六協定届を労働基準監督署へ提出する

- 三六協定届の提出後にやるべきこと

三六協定の対象に該当するか確認する

三六協定は、労働者に法定労働時間を超えて労働を求める際に事前に労使間の協議の上、労働基準監督署に届けでる義務のある手続きです。つまり、残業をお願いするには、三六協定を締結する必要があります。また、以下のようなケースでも届出義務があるので確認しておきましょう。

事業場ごとに締結の必要がある

三六協定は、事業場(本社、本店、支店、営業所)ごとに締結する必要があります。

労働者が一人でも締結する必要がある

三六協定は、たとえ労働者が一人でも、時間外労働をお願いする場合は締結しなければなりません。

法定労働時間内でも休日労働は締結が必要

法定労働時間内におさまっていても、休日労働を依頼する場合は、三六協定を結ぶ必要があります。

三六協定案を提案する

三六協定は労使間の協議によって定められます。協議のたたき台となる案は、一般的には企業側が用意し労働者と折衝します。

三六協定に必要な内容

三六協定の協議内容をまとめる書面「三六協定書」には特段にフォーマットはなく、後述する押印の規定以外は自由に作成することができます。とはいえ、以下の事項は押さえる必要があります。

- 時間外労働が必要な具体的な理由や業務の説明

- 時間外労働が必要な人数

- 時間外労働の延長時間1日、1ヶ月、1年間単位での取り決め

- 法定休日の労働日数、始業、就業時間

- 協定の起算日、有効期間

三六協定(特別条項付き)に必要な内容

三六協定(特別条項付き)を結ぶ場合は、前述に加えてさらに細かく定義をする必要があります。

特別条項として申請するには、「特別な事情」であることが求められます。明確な理由なく適用できないこと、また、延長時間の上限に関して、月45時間、年間360時間を超えないことが原則となります。

- 原則として延長時間は、限度時間以内におさめること

- 限度時間を超えて時間外労働を行う場合は、特別な事情をできるだけ具体的に定めること

- 特別な事情」とは、以下に該当すること。一時的または突発的であること。全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。

- 一定期間の途中で特別な事情により原則としての延長時間を延長する場合には、労使がとる手続を協議、通告、その他具体的に定めること

- 限度時間を超える回数を定めること

- 限度時間を超える一定の時間を定めること

- 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めること

- 割増賃金は法定割増賃金率(2割5分)を超える率とするよう努めること

- 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること

三六協定に関する協議を行う

三六協定の協議を行うには、協議の相手となる労働者側の対象を定める必要があります。

労働者側の協議対象

雇用者は、以下に定めるいずれかの労働者の代表と協議します。

- 過半数の労働者で組織された労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合

- 過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

管理監督者の立場にいる労働者は過半数代表者になれない

労働者を監督し指示する立場の管理職についている労働者は、雇用者(経営者)側と一体的な立場とみなされます。ゆえに、労働者の代表になることはできません。

民主的な方法で選出すること

三六協定を締結するための代表者選びであることを明示し、挙手または投票による選出が適正とされています。民主的なプロセスを経ていない場合、協定が無効とされる可能性があります。

雇用者の意向による選出はNG

雇用者の意向のもとに過半数代表者が選出された場合、協定が無効になる可能性があります。必ず雇用者の意向に左右されない形で選びましょう。

三六協定書を作成

労使間の協議がまとまった場合、その内容を元に三六協定書を作成し、労使間の代表が押印し締結します。この書面は、労働基準監督署に提出する必要はありませんが、労使の押印は必須事項になります。

また、三六協定書とは別書類の三六協定届(時間外・休日労働に関する協定届)があります。この三六協定届は、労働基準監督署に提出する書類になります。

三六協定書は、三六協定届で代用できる

三六協定書を作らなくても、三六協定届のみで協定を結ぶことも可能です。その際は、三六協定届に労使間の代表の押印が必要です。厚生労働省が提供している書式には押印欄がありませんが、押印の場所などを予め設け押印しましょう。

三六協定届を労働基準監督署へ提出

労使間で三六協定を締結したあとは、労働基準監督署に三六協定届(時間外・休日労働に関する協定届)を提出します。

三六協定を提出する際には、労働者にいつから残業をお願いするのか、開始する「起算日」を記載します。労使間で起算日を4月1日と定めた場合は、4月1日までに労働基準監督署に届け出る必要があります。届けが遅れ、起算日4月1日の協定書を4月3日に出した場合、4月1日~4月2日に発生した時間外労働や休日労働は、労働基準法違反となります。起算日より前に提出することは問題ないので早めの提出が好ましいでしょう。

また、提出方法は以下の3つの手段があります。電子申請で提出する

三六協定届(時間外・休日労働に関する協定届)はネットでの電子申請が可能です。電子政府「e-Gov」にアクセスしてブラウザ上に表示される帳票に必要事項を記載して届け出ることができます。社内にいながら簡単に申請でき、さらに、電子申請に限り、事業所ごとに提出が必要だった届け出を本社一括で行うことができます。政府も電子申請による届け出を推奨しています。

「e-Gov」の利用は、IDの取得やパソコン環境の整備が必要なので、早めに準備をすすめましょう。

労働基準監督署の窓口に提出する

管轄の労働基準監督署に赴き窓口で提出します。三六協定の用紙は、署に常備されていますが記入項目も多いため、事前に記載をして持っていきましょう。用紙の入手方法に関しては後述します。

郵送で提出する

管轄の労働基準監督署宛に郵送する方法です。協定届の原本と控え2枚と、返信用の封筒(返信先の住所記載、切手を貼った状態)で封筒にいれて送付しましょう。

注意点は、直接提出するより労働基準監督署に郵便物が届くまで時間がかかるところです。前述の起算日も考慮して、早めに送付しましょう。

三六協定届の提出後にやるべきこと

三六協定の周知義務

厚生労働省では、雇用者は労働者に対して、以下のいずれかの方法で労使協定を周知することを義務付けています。

- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

- 書面を労働者に交付すること

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

三六協定は毎年更新の必要がある

三六協定には、起算日に加えて協定の有効期間を設定する必要があります。協定の対象期間は1年が限度のため、一般的には1年間で設定されます。つまり、有効期間が切れる前に、新たな三六協定を締結し、労働基準監督署に提出する必要があります。

三六協定は3年間の保管義務がある

届け出た協定書は、労基法109条「その他労働関係に関する重要な書類」に準じ完結の日から3年間の保管が義務付けられています。

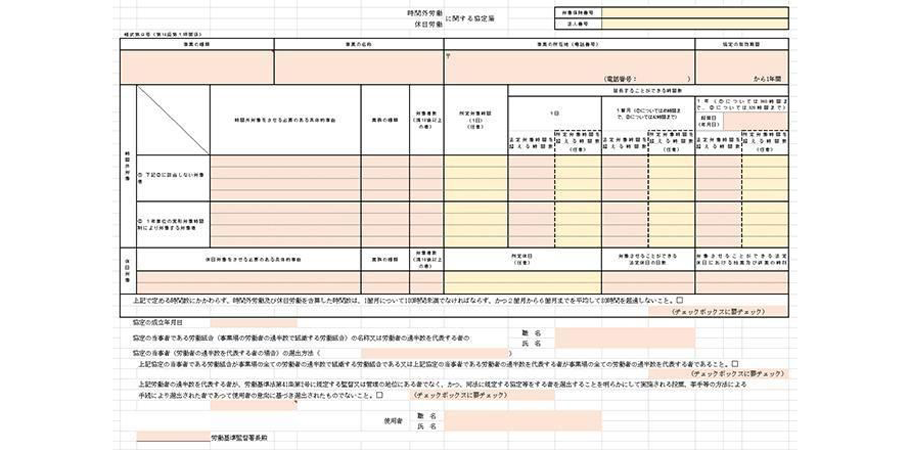

三六協定の新様式とは

<図03>

「三六協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)」は、厚生労働省の「主要様様式ダウンロードコーナー」からダウンロードできます。 三六協定関連の書類は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」、「様式9号」(三六協定届)と「様式9号2」(特別条項付き三六協定届)です。

また、各様式の記載例も用意されています。「様式9号2」(特別条項付き三六協定届)ではより具体的な超過労働の理由を尋ねられます。しっかり現場と調整して準備しましょう。

三六協定は人事の基本!違反しないためにチェックを欠かさずに

36協定とは、従業員に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をお願いするために、必ず事前に結ばなければならない労使協定です。

政府による働き方改革が推進される中、2019年4月から時間外労働の上限を超えて労働をさせた企業には罰則が課せられるようになりました。今後も、36協定や労働にかかわる法令は改変されていくでしょう。「知らなかった」ではすまされない罰則有りの条項になりますので、人事担当者は必ず動向をチェックしましょう。

- 労務・制度 更新日:2023/04/27

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-