オンボーディングとは?成功のためのポイントや事例を紹介

新入社員の活躍や離職防止の施策として重視される「オンボーディング」。しかし、具体的にはどのような取り組みをし、どんな効果が得られるのでしょうか。

本記事では、オンボーディングの定義、重要性、成功させるためのポイント、オンボーディング導入企業の成功事例を紹介します。

オンボーディングとは

「オンボーディング」という言葉は、英語で船や飛行機への搭乗を意味する「on-board」に由来しています。企業を目的地に向かう乗り物に例え、社員が現場で活躍できるようにサポートするプロセスを指します。具体的には、新入社員を早期に戦力化し、組織内の一体感を高める育成プログラムです。人材を採用してから実際に働き始め、主力メンバーとして活躍するまでのプロセスを担うオンボーディングは、企業にとって継続的かつ効果的な施策のひとつといえるでしょう。

定義と目的

オンボーディング施策の主な目的は、社員の「定着化」です。新入社員にはできるだけ早い段階で組織の戦力となってもらいたいものです。しかし、いくら能力の高い人材であっても、社内のメンバーとの円滑なコミュニケーションや会社風土への定着ができていない状態では、能力を発揮することは難しいでしょう。したがって、オンボーディングは新入社員が組織にスムーズに溶け込み、早期に戦力化されるための重要なプロセスとなります。

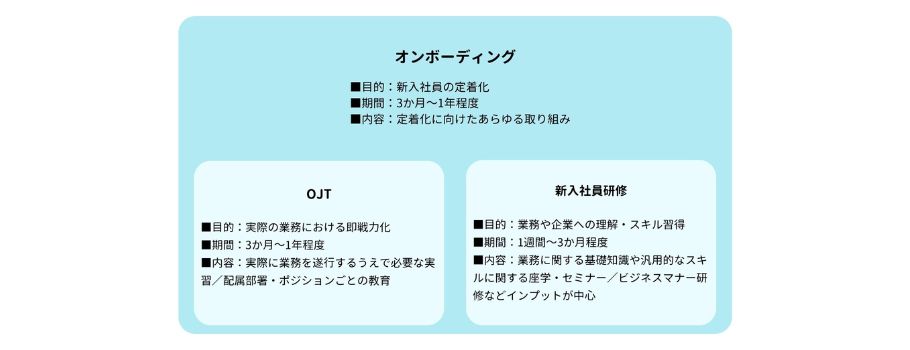

新入社員研修・OJTとの違い

オンボーディングと似た取り組みにOJT(On the Job Training)や新入社員研修がありますが、これらの間には違いがあります。オンボーディングは入社後数ヶ月間にわたり行われ、その後も1on1ミーティングなどを通じて各社員のサポートを継続します。

OJTは上司や教育担当者が新入社員に実際の業務を体験させることで、業務上必要な知識やスキルを身につけてもらう研修方法です。一方、新入社員研修はOff-JT(Off the Job Training:職場外訓練)とも呼ばれ、実務ではなく研修やセミナーを通じて業務への理解を体系的に深めるものです。

オンボーディングの範囲は、OJTのように業務遂行に直接関係することに限らず、業務や組織風土に定着させることを目的としたあらゆるプロセスが含まれます。そのため、OJTやOff-JTもオンボーディングの一部であるといえるでしょう。

なお、OJTについて、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

「OJT」とは何か?概要・制度・導入・メリットなどを分かりやすく解説

中途採用におけるオンボーディングの重要性

中途採用におけるオンボーディングは、経験者採用において極めて重要な施策です。中途採用者は即戦力として期待されることが多いですが、企業文化や特有の業務フローに適応することが難しい場合もあります。これをサポートするのがオンボーディングプログラムです。

労働市場の現状と中途採用の課題

2023年7月分の労働力調査(基本集計)によると、就業者数は6772万人に達し、12ヶ月連続で増加しています。しかし、2002年から2022年の就業者数を年齢別に見ると、34歳以下の就業者数は緩やかに減少しており、一方で65歳以上の就業者数が増加しています。このことから、若年層の労働力不足が深刻化していることがわかります。

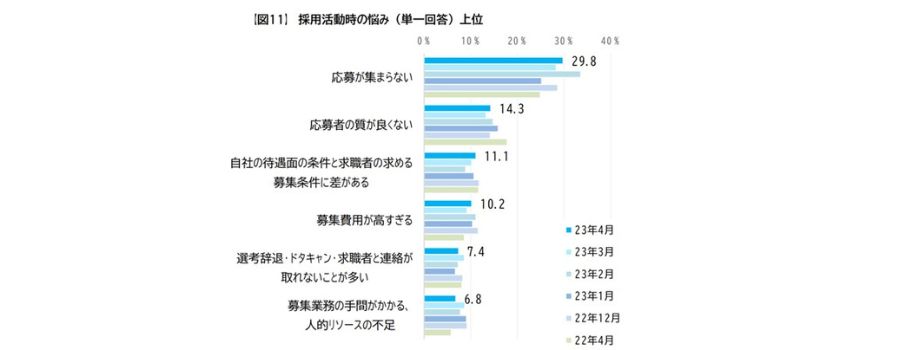

株式会社マイナビが行った「2023年4月度 中途採用・転職活動の定点調査」によると、中途採用担当者が抱える採用活動時の悩みトップは「応募が集まらない」で29.8%。次いで「応募者の質が良くない」で14.3%でした。このデータは、中途採用において人材獲得の難しさを示しています。

特に、苦労して採用した人材が早期離職してしまうと、採用活動が振り出しに戻ってしまうため、企業にとって大きな損失となります。

このような状況を踏まえると、早期離職を防ぎ、採用した人材の早期戦力化を目指すうえでも、オンボーディングへの取り組みが重要です。

オンボーディングを行うメリットと効果

オンボーディングは、新入社員の定着やエンゲージメントの向上といった企業側のメリットだけではなく、従業員側にとっても働く意欲が高まるなどの利点が沢山あります。ここでは、オンボーディングの導入により得られる企業・従業員それぞれのメリットについて解説していきます。

企業側のメリット

中途社員特有の「孤独感」や「不安」の解消につながる

新入社員と比べて、同期といった横のつながりが構築しづらい中途入社者は、入社後の悩みを相談しづらい、孤独感や不安を抱えやすい傾向にあります。また、リモートワークの普及によって、コミュニケーションに課題を抱えている企業もあるでしょう。

新入社員の定着を目指すうえでは、オンボーディングによって中途入社者の関係構築をサポートするなどの取り組みが欠かせません。株式会社マイナビが発表した「転職動向調査2023年版」によると、2022年の正社員の転職率は7.6%となり、2016年以降最も高い転職率となりました。正社員の転職率は、コロナ禍の影響を除くとここ数年間で右肩上がりの傾向にあります。Afterコロナにおいても「入社したばかりの社員がいかに馴染めるか」「早々に実力を発揮できている状況か」「入社前後のギャップはないか」などのケアが重要といえます。

採用コストの抑制につながる

株式会社マイナビの「中途採用状況調査」の2022年度版・2023年度版によると、直近1年間の中途採用費用が前年と比較して「増えた」とする回答が「減った」とする回答を2年連続で上回っています。

採用コストが増加傾向にある理由としては、採用手法の多様化や、採用難による採用活動の長期化などが考えられるでしょう。採用コストが増加するなか、苦労して採用に至っても仕事環境に馴染めず、早期離職となった場合、全体の採用コストは増加してしまいます。

オンボーディングを導入することで、新入社員が早々に組織の一員であることに意識をもち、実力を発揮できるようになります。また、組織への貢献度やエンゲージメントが高まることで、辞める思考ではなくチャレンジする思考になり、イノベーションやコラボレーションの活性化も期待できます。その結果、離職率が改善され、採用フィーなどのコストも抑えられるでしょう。

新入社員側のメリット

不安が払拭され、モチベーション向上につながる

新入社員側の視点に立てば、慣れない環境に身を置くことへの期待と同時に「新しい職場に馴染めるか」などの不安な気持ちを抱くのは当然です。その不安材料を払拭するうえで、オンボーディングは効果を発揮します。

例えば、入社後すぐに先輩社員との交流やメンターによりケアが実施されることで、早い段階から「自分は大切にされている」「しっかりと期待に応えたい」というスタンスが磨かれ、モチベーションアップにつながります。

パフォーマンスの向上につながる

自分自身の存在価値を見出すことができ、良好な人間関係を築くことによって、組織への愛着心が育まれ、“やらされている感”などのない状態で日々を過ごせるようになります。このような姿勢が社員一人ひとりに定着すると、組織全体の雰囲気も明るく活発になり、社員同士の連携やサポートが円滑になり、パフォーマンスの向上につながるのです。

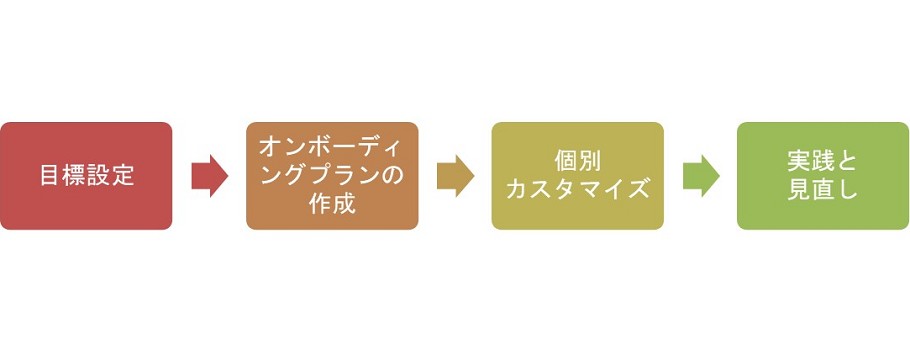

オンボーディングを行うプロセス

人事において、企業が目指す目的や理念に共感し、同じビジョンをもつ人材を採用することは重要なミッションのひとつです。そのため、募集するポジションごとに求める人物像の明確化は必須といえるでしょう。しっかりと採用基準を設けたうえで面接を実施し、必須となるスペックや仕事への意欲を見定めることで採用の可否を判断することは、オンボーディングをスムーズに進めるためにも大切です。一般的なオンボーディングの流れは、入り口である“予期的社会化”を行う施策「RJP(Realistic Job Preview)」による仕事情報の事前開示から始まり、当日の出迎えやメンターの人選、役員との面談、そして定期的なフォローと続きます。ここでは、さらに質の高いオンボーディングを実施するために必要なプロセスをご説明します。

1. 目標設定

オンボーディングを成功させるためには目標設定が欠かせません。新入社員が「いつまでに」「どのようなスキル」を身につける必要があるのかを整理し、オンボーディングの目標を設定しましょう。

組織の課題や、事業計画などを踏まえて目標設定を行うことが望ましいですが、現場社員にアンケート調査を実施するのも一案です。調査では「自身の入社時、どのようなオンボーディングプログラムがほしかったか」「入社後に抱えていた悩み・不安は何か」といった点をヒアリングすることで、より実態に即したオンボーディングを実現できます。

2.オンボーディングプランの作成

オンボーディングの原案(オンボーディングプラン)を作成します。原案とは、新入社員が仕事に必要な能力やスキルを身に付けるための目標や取り組みなど、汎用性のある教育プランのベースとなるものです。なぜ、原案が必要なのかというと、オンボーディングは新入社員一人ひとりに合わせてカスタマイズをする必要があるため。ベースとなる原案があれば、ゼロから作成する労力を削減することが可能です。組織で働く人すべてに共通する重要なスタンスや新たな人材に期待することを具体的に盛り込みましょう。その際に、社員がしっかりと活躍できるイメージを描くことも魅力的なオンボーディングを作成するうえで大切なポイントです。

3.個別カスタマイズ

事前に作成していたオンボーディングプランを伝えて質問や疑問に答えます。そこで挙げられた新入社員の考えや想い、声を取り入れつつ、個別カスタマイズを実施します。企業と共に同じ目標へと向かい、成長して欲しいという想いが伝わることで「自分は必要とされている」と実感できるため、従業員エンゲージメントも早々に向上します。

また、配属先にオンボーディングの重要性を理解してもらい、組織一丸となって新入社員を支援する体制を構築しておくことも重要です。その際、新入社員がコミュニケーションできる場となる、社内ポータルや社内SNSの導入も検討してみましょう。

4.実践と見直し

オンボーディングのプランに沿った育成や業務を行いつつ、課題点などが見つかった場合は段階的に解消していきます。こうして少しずつ実践力を身に付けながら、新入社員が職場に馴染むまでは人事やリクルーターが小まめにコミュニケーションを図り、仕事面と精神面のケアを心掛けましょう。個々のオンボーディングプランをひと通り終えたタイミングで振り返りを行い、良かった点や改善点を明確にします。ここで培われたナレッジはオンボーディングの原案に反映させ、次回のプランニングに役立てる。こうしたPDCAサイクルを回すことは、人事部門の強化や組織全体のボトムアップにも有効です。

オンボーディングを成功させるための取り組み

オンボーディングの導入にはいくつかのポイントがあります。具体的な内容は配属先によっても変わりますが、効果的にオンボーディングを実施し、成功させるために共通して取り組みたいポイントを紹介します。

入社前に実施すること

RJPの実施

早期退職につながる要因の一つとして、入社前の期待と入社後の現実が乖離することによる「リアリティショック」があります。リアリティショックは、特に社会人経験のない新卒入社者に多く見られますが、「昇格のスピード」「働きやすさ」「やりがいや達成感」などに関するギャップは、中途採用でも発生する可能性が高いです。リアリティショックへの対策として有効なのが、入社前に自社のポジティブな情報だけでなく、ネガティブな情報も含めて伝える「RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)」です。

RJPは、自社への入社意思をある程度固めた候補者に対して行います。信頼関係を構築し、自社を好きになってもらったタイミングでリアルな情報提供を行うことで、自社のネガティブな面を「課題」として前向きに捉えてもらえる可能性があります。

関連記事:第二新卒の定着促進のために考えたい RJPとその実践における留意点

人事と各社員の関係構築

中途入社後に高いパフォーマンスを出すためには、入社前から十分なコミュニケーションを取り、良好な関係を築くことが重要です。人事や採用担当者が各部署の業務を把握するのはもちろんのこと、新入社員が疑問に思うポイントを把握し、新入社員からの質問にすぐに回答できる状態であることが望ましいです。

既存社員と交流する機会づくり

新入社員が入社する前に、先輩社員との交流の場を設けることも、オンボーディングの取り組みとして効果的です。職場の雰囲気を確認できたり、先輩社員と直接話せたりする内容を企画するとよいでしょう。

新入社員が先輩社員とコミュニケーションをとることで、業務内容や職場環境について質問しやすくなり、ミスマッチの低減が期待できます。また、入社前から社員との関係性を構築できるため「入社後うまく馴染めるだろうか」「新しい環境で人間関係を構築できるだろうか」といった不安を軽減でき、入社後のオンボーディングの効果も高まります。特に「同期」の関係性を作りづらい中途入社者にとって、入社前に人間関係を構築できることは大きな安心感につながります。

トレーナー/メンターの育成

新入社員が入社した直後、一番密接に関わるのがトレーナー/メンターです。トレーナーはスキルや知識を定着させることを目的とした「ティーチング」を行う一方、メンターは社員の心理的なサポートも含む「コーチング」を行います。トレーナーは入社2年目以降の若手社員が担当することが多く、メンターは中堅社員が務めることが一般的です。人事部が主導して多くのトレーナーやメンターを育成することは非常に難しいと言えます。

そのため、最近ではトレーナー/メンターの育成を外部に依頼することも増えています。そのような機関を頼ることで質の高いトレーナー/メンター人材の育成が可能になります。

業務や社内ルールに関するマニュアルの作成

中途入社者は、即戦力としての働きを期待されて配属されるケースが多いです。しかし、業務に関する経験が豊富な即戦力人材であっても、新しい環境で能力を発揮するためには、周りのサポートが不可欠です。

たとえば、備品の場所や、勤怠管理・経理の取り扱いなどの社内ルール、各部署の担当業務や関係性などは、業務経験に関わらずマニュアル化し、いつでも確認できるようにしておくべき項目です。これらがマニュアル化されていないと、一つひとつ質問する手間が発生する恐れがあります。マニュアルを作成する際には、「自社では常識だが、他社では異なる習慣はないか」という視点を持ち、マニュアル化すべき情報を洗い出し、テンプレートなどを活用してまとめます。その後、ベテラン社員だけでなく、入社してから日が浅い社員からも意見をもらい、ブラッシュアップを経てマニュアルとして完成させましょう。

入社後に実施すること

社内のキーパーソンとつなげる

管理職など、中途入社者が関わる業務におけるキーパーソンとの関係性づくりを人事がサポートすることが有効です。入社後の早い段階でキーパーソンとつなげることで、同じ業務をしている人や必要なノウハウを持った人を、キーパーソンを通じて紹介してもらうことができる、円滑に業務を進められる可能性が高まります。

充実した研修制度/環境の実施

質の高いオンボーディングを行うためには、充実した制度の導入が必須です。また、制度だけでなく良好な研修環境も重要です。現在ではオンラインで行われる場合も多く、インターネット環境やオンラインツールの導入も重要なカギを握ります。

フォローアップ研修の実施

入社直後に新入社員研修(Off-JT)を実施する場合、その3ヶ月から半年後にフォローアップ研修を実施することが効果的なオンボーディングにつながります。

フォローアップ研修は、新入社員研修で学んだことを実際の業務で生かせたかどうかを振り返ったり、現時点で不足しているスキルを身につけたりする目的があります。実務に慣れてきた頃に実施することで、実際の経験と紐づけながら学ぶことができるため、理解度が高まります。

新入社員の目標設定

入社したばかりの社員は、「自分がこの会社でできること(できないこと)」や「新しい環境で活躍するために何が必要か」といった点を把握しきれていない場合があります。新入社員の成長を促し、早期戦力化につなげるためにも、これらを明確にしたうえで目標を設定することが重要です。

目標設定は新入社員任せにするのではなく、上司が客観的にアドバイスを行いながらブラッシュアップしていきましょう。具体的かつ達成可能な目標を、明確な期日とともに設定することで、新入社員が成長を感じやすくなり、モチベーション向上にもつながります。

継続的に実施すること

1on1の実施

オンボーディングとしての1on1では、新入社員と直属の上司のコミュニケーションを促進し、現状の課題について相談します。評価面談とは異なり、目的はあくまでも「新入社員の成長を促すこと」「上司との信頼関係を構築すること」です。

1on1は多くの場合、週に1回ほどの頻度で行われ、通常の面談とは異なり30分程度の短い時間で設定されるのが一般的です。定期的・継続的に実施することで、新入社員のリアルタイムの悩みや課題に寄り添うことができ、信頼関係の構築や業務における目標達成に効果が期待できます。

なお、1on1について、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

1on1(1on1ミーティング)とは?効果的なものにするために

オンボーディング導入企業の事例紹介

オンボーディングは、導入する企業によって規模も内容も異なりますが、新入社員が早い段階で活躍できる仕組みであることは共通しています。ここではいくつかの企業が導入しているオンボーディングについてご紹介します。

事例1. 5つの相談窓口から相談先を選べる仕組みづくり

日本オラクル株式会社では、人事部門によるオリエンテーションと、オンラインでのコンプライアンス研修・ファイナンス研修を実施した後は、新入社員が配属される各部門にオンボーディングの権限・責任を移し、各部門が独自にオンボーディングを実施しています。人事部門は、各部門がそれぞれのオンボーディングを円滑に実施できるようにするための役割を担っているといいます。

特徴的なのは、新入社員の相談相手として、「上司」だけでなく、日常的な質問に答える案内役としての「ナビゲーター(およびサブナビゲーター)」「Employee Success(社員の成功支援チーム)」「人事部門」「産業医」の5つから、新入社員が自由に選択できるシステムになっていることです。

相談先が複数あり、新入社員が相談しやすい相手を選べることで、安心感につながり、実際に定着率やエンゲージメント向上につながっています。

事例2.メンター制度を定着させるための取り組み

株式会社メルペイでは、メンター制度を導入し、新入社員のオンボーディングに取り組んでいます。リモート環境下においては、人間関係の構築に不安を抱えていた社員に対して、メンターがチームの垣根を超えて積極的にランチをセッティングするといったサポートが行われたようです。

また、全社定例会では、自分のメンティー(新入社員)の育成と定着のサポートに積極的に取り組んだメンター「Mentor賞」が送られるなど、組織一丸となってメンター制度を浸透させるために取り組んでいます。

事例3.新入社員向けの専用チャンネルを活用してコミュニケーションのハードルを低減

GMOペパボ株式会社では、中途入社のエンジニア向けのオンボーディングとして、「カクテルチャンネル」という新入社員向けのチャンネルを作成。中途入社者における「些細な質問をしづらい」といったコミュニケーションのハードルをできるだけ低くするために取り組んでいます。

専用チャンネルでは、新入社員が質問したら誰かがすぐに返信するように心がけるなど、新しくチャンネルに追加された人に対して歓迎する雰囲気づくりを徹底することで、新入社員を不安にさせずに定着につなげています。

人事以外の当事者意識も高めるオンボーディング

終身雇用が崩壊する中で、転職へのハードルが低くなっている昨今。優秀な人材を手放さないためにも、入社してからスムーズに職場環境へと慣れ、疎外感を払拭するオンボーディングはとても重要です。オンボーディングを導入することで、新入社員の帰属意識を高める効果が期待できますが、それと同時に人事だけではなく、他の従業員を含むメンバー全員で育成に関わるという当事者意識が芽生え、組織の一体感も向上します。

このような好影響を得るためにも、オンボーディングの施策を検討する際は、「情報を与える(Inform)」「迎える(Welcome)」「導く(Guide)」というオンボーディングが持つ3つの機能のバランスをとりながら、取り組んでいきましょう。

- 人材採用・育成 更新日:2023/12/12

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-