売り手と買い手における就職・採用市場の変化

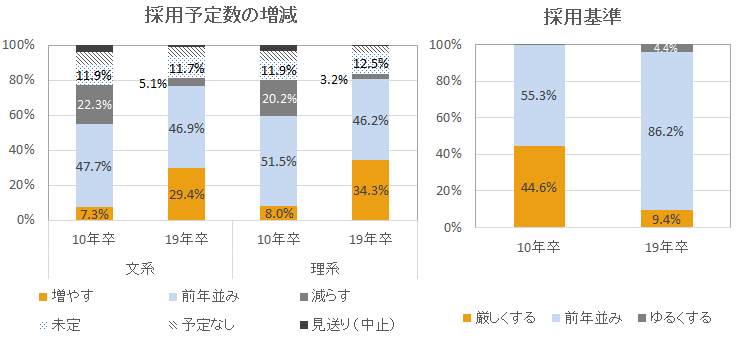

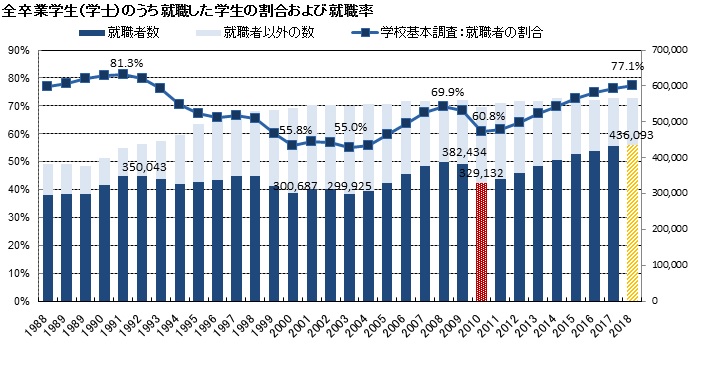

まず分析を開始するにあたり、売り手と買い手、各々どの年を比較するかを検討しました。下記の図は文部科学省の学校基本調査における、大学生(学士)の卒業人数と就業人数の経年データです。買い手市場をみると、最も厳しかったのは求人倍率0.99倍の2000年卒だといわれていますが、実際には2003年卒の就業人数がもっと少なくなっています。但しこの時期の調査では現状と比較するに難のあるものが多い為、今回はリーマンショックの影響が最も表れている2010年卒を買い手市場の年として分析します。一方の売り手市場は就職人数が最も多い2018年卒よりも更に内定率が高まっている、最新の2019年卒データを使って分析を行いたいと思います。

「大学生(学士)卒業人数と就業者数の経年推移」出展:学校基本調査文部科学省

<学生の環境理解と就職意識の比較>

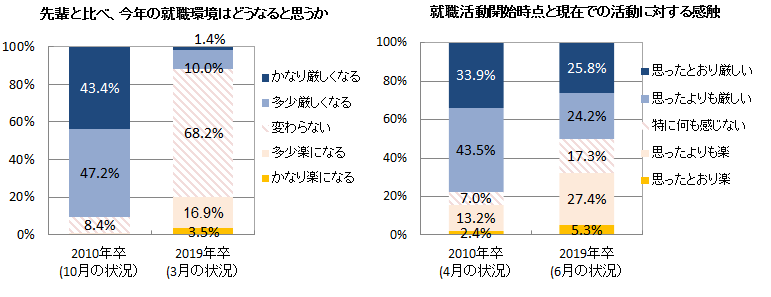

学生が自分達の環境をどのように理解していたのかを、弊社マイナビ学生就職モニター(以後モニター調査と表記)で比較します。学生の心理を最も表すものとして、「先輩と比較した自分達の活動環境をどう捉えているか」の設問を、各年の調査開始月で比較してみた結果、学生の売り手市場であった19年卒では「(かなり+多少)楽になる」とする回答が2割となる一方、買い手市場である10年卒では「(かなり+多少)厳しくなる」とする回答が9割を占めるなど、はっきりと自分達の環境を認識し、危機感を持っていた事が分かります。また、活動が進んだ選考活動開始月に、改めて就職活動に関する感触を聞いた回答でも、19年卒では「(思ったとおり+思ったよりも)楽」とする回答が3割となる一方、買い手市場である10年卒では「(かなり+多少)厳しくなる」とする回答が8割を占めるなど、厳しさを実感していることが分かります。

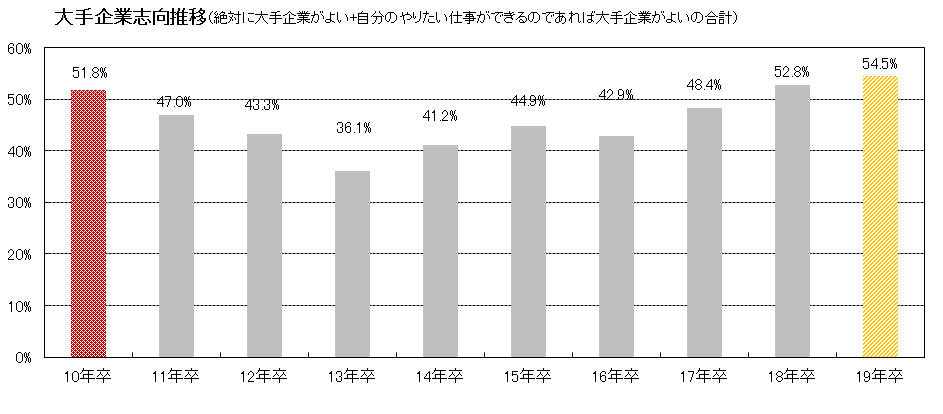

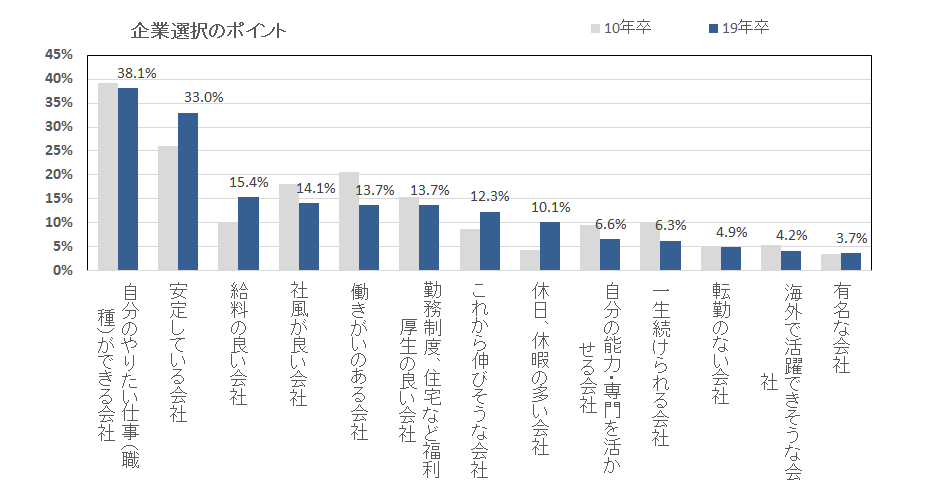

学生の就職に対する意識を改めてまとめると、10年卒・19年卒共に各種報道等で経済環境の変化を敏感に感じ取り、自分達の就職活動がどうなるかの予測をしつつ活動に臨んでいます。但し、実社会での経験が少ない事から、直ぐには大手志向や企業選択のポイントが変化する訳ではなく、先輩達の活動報告を聞きながら徐々に意識が変化した学生が増えていったというのが実状でしょう。いずれにせよ、売り手と買い手で学生の意識が変化している事は間違いないようです。また、10年卒と19年卒の間に就職活動のスケジュールが3回変更されていることも、考慮に入れておかなければなりません。※1

※1 (2013年卒広報活動開始10月→12月、2016年卒広報活動開始12月→3月・選考活動開始4月→8月、2017年卒選考活動開始8月→6月)

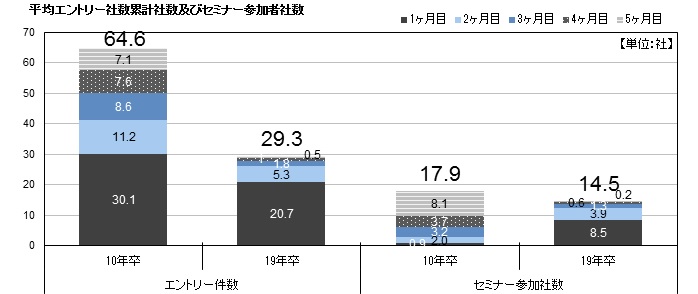

続いて、学生の行動量を買い手市場だった10年卒と売り手市場である19年卒で比較してみましょう。まずはモニター調査の累計エントリー社数を広報活動開始月から5ヶ月分で比較してみると、10年卒の64.6件に対し、19年卒は29.3件と半数以下になっています。10年卒は10月からエントリーを開始していますが、環境の厳しさを感じて、2ヶ月目以降もコンスタントにエントリーを重ねる姿が見られます。一方、19年卒は開始月こそエントリーを行うものの、2ヶ月目以降は追加エントリーをあまり行っておらず、余裕が感じられます。同じようにセミナー参加社数も比較してみると、エントリー数ほどの差はないものの、10年卒の17.9社に対して19年卒では14.5社と減少しています。19年卒は広報活動開始から選考活動開始まで3ヶ月しかないという環境の違いも影響していますが、経年で見ても売り手時は学生の行動量が減少傾向になり、買い手になると行動量が増加する傾向が見られることから、学生の心理的な要因も大きいと思われます。

結果としての内々定率を選考活動開始月で比較してみると、モニター調査における10年卒4月末時点の内々定率は47.0%で、前年同時期比13.6pt減少。内々定平均保有社数も1.6社、前年同時期比で0.5社減少するなど厳しい結果となっています。一方、内定率調査における19年卒6月末時点の内々定率は76.3%で、前年同時期比3.0pt増加。内々定平均保有社数は2.2社、前年同時期比で0.1社増加と、前年を上回る結果となっています。10年卒の6月末時点内々定率をみても69.1%で、19年卒の内々定率と比較しても7.2pt低く、同じ月の比較でも厳しさが表れています。学生にしてみると、より多くの企業に接触するものの、中々結果が伴わず、苦しい就職活動になっていることが分かります。

この様に、企業が経済環境の悪化によって採用を抑制し、厳選した採用を行うことを受けて、学生の意識も大きく変わっていることが分かります。このような環境変化をしっかり理解し、採用に臨むことが必要になります。

まず売り手市場の現状では、以下の事を意識しましょう。

1)経営陣に環境変化をしっかり理解してもらい、採用の資金的・人員的支援を得られるようにしましょう。

2)学生の企業選択基準の変化を理解し、給与や休日休暇に関する情報をしっかり提供しましょう。

必要に応じて初任給の見直しや、新たな休日の設定等も検討しましょう。

3)学生の行動量が限定的で同じ採用手法では減少するという前提で採用戦略を立てましょう。

次年度に向けて新たな採用手法やトライアルを検討する必要があります。

これらのことを意識して次年度の検討を進めていただければ幸いです。

- 人材採用・育成 更新日:2018/08/27

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-