コロナショックが新卒の就職・採用に及ぼす影響

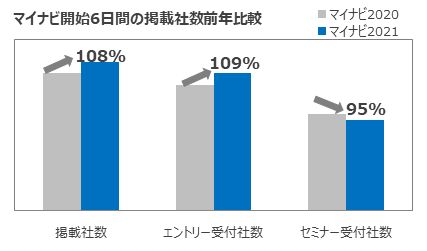

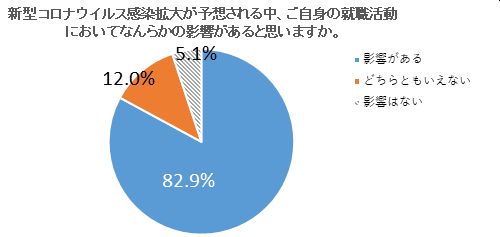

先ずマイナビ2021のオープン6日間の状況をみると、掲載社数・エントリー受付社数共に増加したものの、セミナー受付社数は前年を下回りました。内訳を見ると、大企業の掲載数が減少しており、政府による大規模なイベント・催事の自粛要請で、自社説明会の開催を見送っているケースが多いと推察されます。実施している企業は中堅中小企業の割合が高く、規模を縮小して少人数で開催しているケースが目立ちます。また、WEBの会社説明会を開催する企業も増えていますが、実施割合は1割にも満たず、全企業がWEBに移行するのは一定の時間を要するようです。加えてマイナビだけで3月中に実施予定だった219会場、出展社数のべ15,800社、推計学生動員数のべ23万人(前年3月実績)が参加する合同企業説明会が中止になりました。大学内で実施される合同企業説明会や他社主催イベントの中止・延期を含めると、学生と企業のリアルな出会いの場が大幅に失われたことが分かります。無論、近年はインターンシップが企業・学生双方の相互理解の場として拡がっている事は承知しています。しかし、インターンシップ平均参加社数が4.9社(※1)では学生が業界や企業の視野を拡げ、各研究を行うのに十分な社数とは言えない状況です。むしろリアルな出会いの場がないまま特定企業や業界にのみ絞り込み過ぎてしまい、視野狭窄に陥る事も懸念されます。

(※1) マイナビ 2021年卒大学生広報活動開始前の活動調査

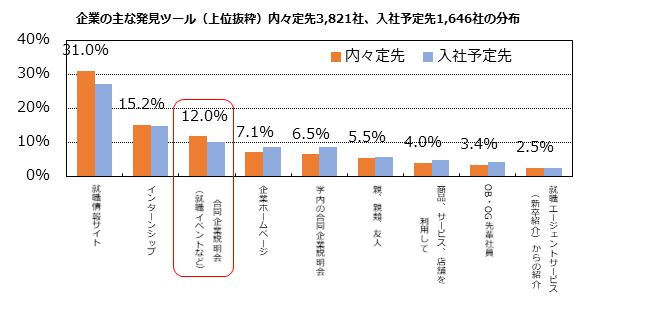

ではリアルな出会いの場として存在する合同企業説明会の役割とは何でしょう。学生の利点として最も多く語られるのが「多くの企業を一度に比較することができる」ことです。実際に参加することで①複数の業界や企業を体感的に理解し、②新たな興味関心の持てる業界・企業との出会いを得て視野が拡がり、③同年代学生の就職活動を目の当たりにして発奮する、といった効果が考えられます。移動にかかる交通費や混雑ぶりに辟易することを考えると良い事ばかりではありませんが、企業発見の機会として機能していることは間違いありません。実際に弊社の2020年卒マイナビ学生就職モニター調査では内定先企業の主な発見ツールに関する問いで「(就職イベントなど)合同企業説明会」が「就職情報サイト」、「インターンシップ」に次いで3番目に挙げられています。また合同企業説明会に参加した目的や動機についても「様々な企業を発見するため」が46.3%でトップとなるなど、学生にとっては業界や企業を発見・理解する機会として欠かすことの出来ないものになっていることが分かります。

最近ではWEBによる会社説明会に関する報道が相次いでいます。マイナビWEB EXPOのようなWEB上の合同企業説明会であれば、お目当ての企業も視聴しつつ、新たな企業発見にもつながりますが、個社ごとのWEB会社説明会を開催しているのは一部の大手企業が中心であることを加味すると、視野を拡げる役割は限定的だと考えられます。

一方の企業側にしてみると、特に中堅中小企業やBtoBのビジネスを展開する企業において、自社認知の機会として合同企業説明会を利用する割合が高くなっています。その裏付けとして、弊社のマイナビ企業内定状況調査において次年度重点をおく採用手法を聞いたところ、「合同企業セミナー」が63.8%でトップに挙げられています。このように、合同企業説明会は企業・学生双方にとって「偶然性を包含したリアルな出会いの場」として存在価値を認められていたことが分かります。

今年はコロナウイルスにより、対面説明会が中止になる企業が増えたが、だからといって来年以降もWEBでの説明会にするということはやめてほしい。おそらく多くの就活生は説明会での質問や企業の雰囲気等を考えて臨んでいるはずだからである。(広島:文系男子)

対面での面接を希望したいです。回線の問題もありますし、やはり対面での方が相手の雰囲気を把握し、自分の意思が伝わりやすいと思うからです。また、WEBを通じて面接を行うことで、志望理由や自己PRを紙に書いて、相手からは見えない場所に置いて、カンニングしながら面接を受けたことがあるという友人がいたので、それを防止するためにも出来るだけ面接は対面が好ましいです。(東京:文系女子)

現在の環境ではWEBもやむなしだが、出来れば面接などの選考は対面でお願いしたいという声が多く寄せられました。会社説明会においても、会社の外観や職場の雰囲気を把握する機会が欲しいという要望も多く挙がっています。

2~4月のインターンやイベント、説明会が中止になってる分、選考期間を伸ばして欲しい。(大阪:文系女子)

企業の採用担当者に対して求めることは、インターンに行った人だけを選考の土俵に上げるのではなく、これから就活をする人にもチャンスがあるように配慮してほしい。(徳島:文系男子)

コロナや五輪開催などイレギュラーも多いため、安全に就職活動が行えるのなら秋採用がメインになってもいいのではないかと考えています。(神奈川:理系女子)

こちらも不安からくるケースが多いと推察されますが、広報期間の延長や選考時期の後ろ倒しを望む声も見られました。また、インターンシップ参加者だけが優遇されるのではないかという懸念を抱く学生もいることから、公平な選考機会を提供する必要が感じられる意見も見られました。

上記以外にも面接時にマスク着用を許可してほしいや、マスクの購入が困難なので、出来れば企業に用意してほしいなど、感染予防策の徹底や、それに付随する要望が多く記載されていました。

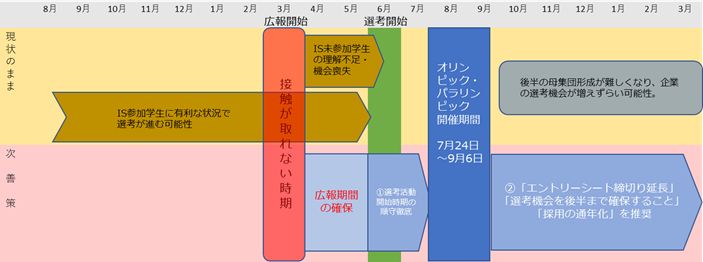

ここから今後の動向について考えられることを記載してみたいと思います。正直、現在の状況がいつまで継続されるか不透明なので正確な予測はできませんが、一旦可能性の高そうなシチュエーションを検討し、そこから推察を行いたいと思います。

<学生側>

社員と直接的な接触機会のないまま、エントリーシートを記入

→志望動機が不明瞭な応募の増加

WEBで情報収集は行ったが、今一つ受験意欲が高まらない

→初期認知の高い企業にのみ受験集中

インターンシップ参加企業のみ選考が進んでいる

→視野が拡がらないまま内定獲得

<企業側>

大手企業はインターンシップ参加者中心に選考準備

→6月選考で大多数の内々定出し

中堅中小企業は個別企業説明会を実施しつつも、十分な学生数を集められない可能性

→母集団不足

双方の状況を勘案すると、以下のようなリスクが高まっているのでないかと考えます。

直接接触機会の減少→ミスマッチの拡大リスクを高める

採用の企業間格差拡大(中堅中小企業はより採用苦戦に)

現状のままでミスマッチの拡大リスクが高まるとこは容易に予想できると思います。特に中堅中小企業にとって、直接学生一人一人の理解を深め、自社に目を向けてもらう事で初めて志望企業として認識してもらえるようなケースでは、今回の状況はマイナスでしかありません。そこで、次善策として以下の事をご検討いただければと思います。

(大手企業や人気企業は)選考時期を明確に示した上で遵守し、学生の業界・仕事・企業理解の期間をしっかり確保する。

エントリーシート導入企業は締切り延長や後半の提出機会を設定し、余裕を持った提出期間を用意する。

選考機会をオリンピック後まで設定、若しくは採用の通年化で学生に公平な受験機会を提供する。

- 人材採用・育成 更新日:2020/03/13

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-