【連載】コロナでどう変わった? ―大学・学生のリアル 第3回

マイナビには、大学でのキャリア・就職指導などを中心に学生と向き合い、より良いキャリアを築く手助けをしている「キャリアサポート」というチームがあります。

今回は、大学との関係づくりについて、キャリアサポートチームに聞いてみます。コロナ禍で混乱するこの情勢で、企業側はどのようなアクションをとれるのでしょうか。

前回の記事はこちら

「【連載】コロナでどう変わった? ―大学・学生のリアル 第2回

22卒の見極めポイントは例年とは違う? 「普通の」大学生活を送れなかった学生と向き合う」

― 大塚さん、今回もよろしくお願いします。まずは、多くの読者が気になっているであろう「大学との関係づくり」についてお話を伺いたいと思います。

大塚: はい。大学と企業を結ぶ窓口になるキャリアセンターへの訪問は、企業の採用活動にとって重要なステップです。

ですが、昨年度の途中まではキャンパスへの入構自体が全面的に禁止されている大学が多く、事実上、訪問はできませんでした。

だんだんとキャリアセンターの職員が出勤し始めていますので、企業の大学訪問もできるようになってきています。 ただし、来客の人数は制限していることもありますので、事前にアポを取るなどの準備は欠かさないようにしましょう。

― 企業の大学訪問というと、キャリアセンター以外に研究室へ赴くパターンも多いと思います。そちらはどうでしょう。

大塚: 実験系の研究室は職員だけでなく、教員・学生も戻り始めていて、研究室に人はいますね。ただし、来客は断っていることも多いようです。こちらも、事前のアポと確認が重要ですね。

また、来客を受け入れている場合でも「最小限の人数で」という条件付きのこともあります。OB・OGと行くと効果も高いのですが、訪問する前には確認をした方が良いでしょう。

― アポイントが重要とのことですが、取りやすい時間帯などはあるのでしょうか。

大塚: キャリアセンターの職員の場合、昼は学生相談、夕方以降もガイダンスなどで離席していることが多いので、担当者が分かっている場合は空いている時間に訪ねるのがいいでしょう。

教員の場合、日中は授業のために離席していることが多いですが、昼休みや夕方以降は比較的つながりやすいと思います。

大塚:

まだまだ通学が制限されているケースもあり、こちらも授業と同じくオンラインでの対応が多い印象です。

大塚: いいえ。PCなどのハード環境は自前で用意して、配信ツールなどのソフト環境は大学・自前いずれかということが多いですね。大学側に告知をお願いするということになります。

ただ、キャリアセンターに学生が訪問しにくい環境の中で、大学側としても学生がどの程度、就職に対して意識を持っているのかを測りかねているようです。

大塚: そうです。この環境下でもキャリアセンターを訪れているキャリア意識のしっかりした学生は把握できますが、「キャンパスが開いていればキャリアセンターを利用したかもしれない」という中間層の人数を把握できないため、参加人数の読みも難しいということですね。

― 教室を借りるように、オンライン環境を借りて行うようなイメージでしょうか。

大塚: いいえ。PCなどのハード環境は自前で用意して、配信ツールなどのソフト環境は大学・自前いずれかということが多いですね。大学側に告知をお願いするということになります。

ただ、キャリアセンターに学生が訪問しにくい環境の中で、大学側としても学生がどの程度、就職に対して意識を持っているのかを測りかねているようです。

― つまり、学内企業説明会に参加する人数が読みにくいということですか?

大塚: そうです。この環境下でもキャリアセンターを訪れているキャリア意識のしっかりした学生は把握できますが、「キャンパスが開いていればキャリアセンターを利用したかもしれない」という中間層の人数を把握できないため、参加人数の読みも難しいということですね。

大塚:

ハードルがあっても、訪問する価値はあると考えます。理由は、大学のリアルタイムな状況を把握することが重要だからです。

マイナビでも各大学の内定率などを定量的に調査していますが、リアルタイムの情報を持っているのは大学だけです。特に今年のようにヨミが難しい年は、大学の持っている情報の重要性は高いですね。

学生がインターンシップに参加しているか? 内々定を取った学生の報告は例年と比べて多いか、少ないか? 窓口に相談に来る学生は何に悩んでいるのか? といったことを聞くことで自社の戦略にも生かせるかもしれません。

大塚: 率直に「今年は採用するのかどうか?」ということです。採用を絞っていく企業も多いだろうという予測があるなか、大学側が学生にどのような業界、企業を勧めるべきか迷っています。

マイナビでも各大学の内定率などを定量的に調査していますが、リアルタイムの情報を持っているのは大学だけです。特に今年のようにヨミが難しい年は、大学の持っている情報の重要性は高いですね。

学生がインターンシップに参加しているか? 内々定を取った学生の報告は例年と比べて多いか、少ないか? 窓口に相談に来る学生は何に悩んでいるのか? といったことを聞くことで自社の戦略にも生かせるかもしれません。

― 逆に、大学側が企業に求めている情報はどのようなものでしょうか?

大塚: 率直に「今年は採用するのかどうか?」ということです。採用を絞っていく企業も多いだろうという予測があるなか、大学側が学生にどのような業界、企業を勧めるべきか迷っています。

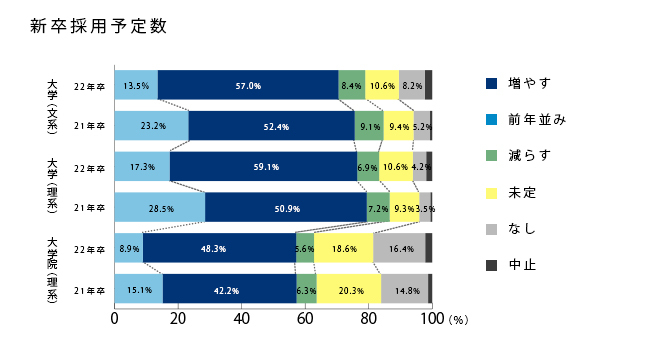

(2022年卒 マイナビ企業新卒採用予定調査)

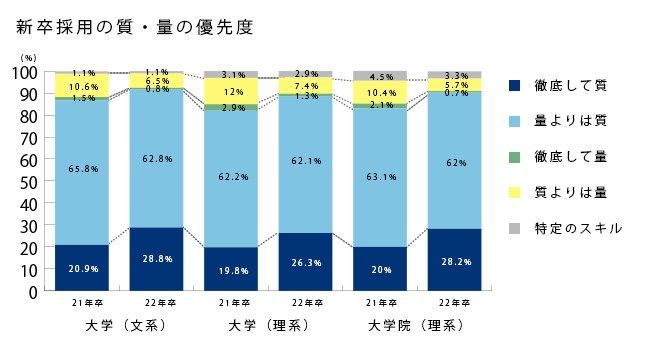

また、マイナビの調査では、採用予定人数は「例年並み」ですが、一方で「質を重視する」という企業が9割を占めている状況です。どのような学生を求めているのか?ということは気になっているでしょう。

大塚: 併せて業界の状況も伝えると、より良いでしょう。採用するにしてもしないにしても、それが業界全体の傾向なのか、その企業だけの状況なのかが見えてこないと、大学側が学生に伝えるべき内容を決めかねてしまいます。

大学は学生一人ひとり、個人にフォーカスしたサポートも必要があると考えているので、業界の傾向など広い情報と、企業個別のピンポイントな情報のどちらも必要ですね。

また、マイナビの調査では、採用予定人数は「例年並み」ですが、一方で「質を重視する」という企業が9割を占めている状況です。どのような学生を求めているのか?ということは気になっているでしょう。

― 自社が採用活動をしていること、どのような学生を求めているかを伝えるだけでも十分に価値があるということですね。

大塚: 併せて業界の状況も伝えると、より良いでしょう。採用するにしてもしないにしても、それが業界全体の傾向なのか、その企業だけの状況なのかが見えてこないと、大学側が学生に伝えるべき内容を決めかねてしまいます。

大学は学生一人ひとり、個人にフォーカスしたサポートも必要があると考えているので、業界の傾向など広い情報と、企業個別のピンポイントな情報のどちらも必要ですね。

大塚:

そうですね。就職情報サイトであるマイナビも、企業の採用担当者も学生一人ひとりを見て活動することはなかなか困難です。どうしてもマクロな視点で戦略を立てることになります。

例えば、私たちは就職活動の終盤ごろに大学別の内定率を数字として把握することはできますが、内定を取得していない学生がどのような人物なのかは、個人ごとに把握することはできません。

その点から、私は就職活動終盤での大学訪問をお勧めします。

大塚: はい。そこが、学生一人ひとりを見ることのできない私たちの限界です。が、実際には公務員試験を終えて就職先を迷っている学生や、留学など特殊な事情で就職活動をしておらず、内定を獲得していない学生もいるんです。

なので、その時期に大学を訪問して紹介を受けることには大きなメリットがあります。もちろん大学側も歓迎してくれます。

大塚: そのとおりです。学生にとってもメリットがあるので、Win-Win-Winですね。

ただし、「採用予定人数に3人足りないので紹介してください」というような、要望もだめではないですが、学校としても本当に紹介すべき企業か判断が難しいですね。

就職は「マッチング」だとよく言われるとおり、自社の欲しい人材像をしっかりと見極めた上で「こういうスキル、志向の学生がいればぜひ紹介してください」と解像度を高めた依頼をするべきです。

例えば、私たちは就職活動の終盤ごろに大学別の内定率を数字として把握することはできますが、内定を取得していない学生がどのような人物なのかは、個人ごとに把握することはできません。

その点から、私は就職活動終盤での大学訪問をお勧めします。

― 企業から見るとまだ内定を取れていない学生という印象があるのではないでしょうか。

大塚: はい。そこが、学生一人ひとりを見ることのできない私たちの限界です。が、実際には公務員試験を終えて就職先を迷っている学生や、留学など特殊な事情で就職活動をしておらず、内定を獲得していない学生もいるんです。

なので、その時期に大学を訪問して紹介を受けることには大きなメリットがあります。もちろん大学側も歓迎してくれます。

― Win-Winの関係ということですね。

大塚: そのとおりです。学生にとってもメリットがあるので、Win-Win-Winですね。

ただし、「採用予定人数に3人足りないので紹介してください」というような、要望もだめではないですが、学校としても本当に紹介すべき企業か判断が難しいですね。

就職は「マッチング」だとよく言われるとおり、自社の欲しい人材像をしっかりと見極めた上で「こういうスキル、志向の学生がいればぜひ紹介してください」と解像度を高めた依頼をするべきです。

今回は、企業と大学の関係づくりを中心に話を伺いました。アポイントの重要性や学内企業説明会に関して、コロナ禍を理由とした特殊な事情が多少はあるにせよ、「自社と学生とのマッチングをかなえる」というキモはこれまでとおりということがよく分かります。

さて、次回は学生の志向について。

コロナ禍で学生の志向に変化はあったのでしょうか…?

<第4回に続く…>

バックナンバー

【連載】コロナでどう変わった?―大学・学生のリアル 第1回

【連載】コロナでどう変わった? ―大学・学生のリアル 第2回 【連載】コロナでどう変わった? ― 学生の志向に変化はあった?

コロナ禍で学生の志向に変化はあったのでしょうか…?

<第4回に続く…>

バックナンバー

【連載】コロナでどう変わった?―大学・学生のリアル 第1回

【連載】コロナでどう変わった? ―大学・学生のリアル 第2回 【連載】コロナでどう変わった? ― 学生の志向に変化はあった?

- 人材採用・育成 更新日:2021/05/06

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-