在留資格から見える外国人留学生の採用事情

11月18日の参院本会議にて、技能実習適正実施・実習生保護法(技能実習法)と改正出入国管理・難民認定法(入管法)が可決され、在留資格に「介護」が加えられました。今後、介護分野にも外国人の受け入れが始まり、またひとつ外国人就労の間口が広がりました。 今回は、在留資格の取得という切り口から外国人留学生の就職状況をお伝えしたいと思います。 「在留資格」とは、簡単に言うと外国籍の人が日本国内に滞在するための資格のことで、この資格がないと日本で働くことはもとより、滞在することもできません。よく、「ビザ」のこと?と混同されがちですが、入国の際に必要な「ビザ」とも違うものになります。 日本に学びに来ている留学生は、「留学」という在留資格を取得して日本に滞在しており、卒業後日本で就労するためには、「留学」の在留資格を就労のための資格に切り替える必要があります。

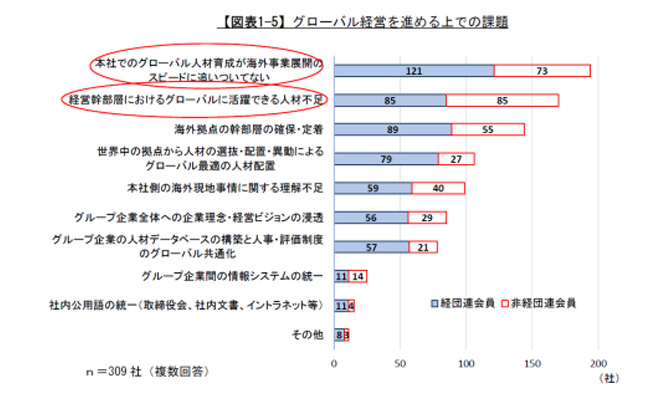

企業内でのグローバル人材不足感は、そもそもグローバル人材を採用できていないことが課題でもありますが、グローバル人材が社内で活躍できるポジションを作れていないことで採用ができないというケースも多いです。事業が無いとポジションができないが、人材がいないと事業も始められないというジレンマに陥っています。このような状況を打開する手段の一つとして、外国人留学生採用が挙げられます。日本での生活習慣になじみ、文化にふれてきたポテンシャルを秘めた外国人留学生を採用し、入社後、新入社員教育研修からはじめることで人材を育てていく、同時に社内でのグローバル人材のポジションを確立させていくというプロセスを経ることができます。少し時間のかかるプロセスのように思いますが、少しずつ変化しながら自然となじんでいく風土を好む日本企業に合ったアプローチのひとつです。

- 人材採用・育成 更新日:2016/12/02

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-