中途採用後のケアは大丈夫? 転職者の定着率を上げるために大事なポイント

たしかに、採用する側にとっては欠員を補充するのが主な目的ですから、1日も早く現場で活躍して欲しいわけです。でも、仕事のスキルや知識があるということと、仕事を実際に進める、というのは全く別問題なんです。

たとえば、会議のやり方1つとっても、事前にどれだけ準備をするのか、どんな話をどこの部署に通しておくか、そもそも会議で議論すべき議題なのかなど、会社によって進め方や考え方がまったく違います。いくら仕事の経験やスキルがあっても、前の職場と今の職場とでは仕事のやり方も様々ですから、新しい職場のやり方を知らなければ、仕事ができません。仕事ができなければ、「離職」につながってしまう。

こういった中途採用者を、「即戦力だからお手並み拝見」として放置してしまう企業は多いですが、これが一番よくないんです。まずは「うちの会社はこう考えていて、こういった目標を目指しています。そのためにこのような仕事の進め方をしています」、ということを、最初の段階で徹底的に教育することが非常に重要です。

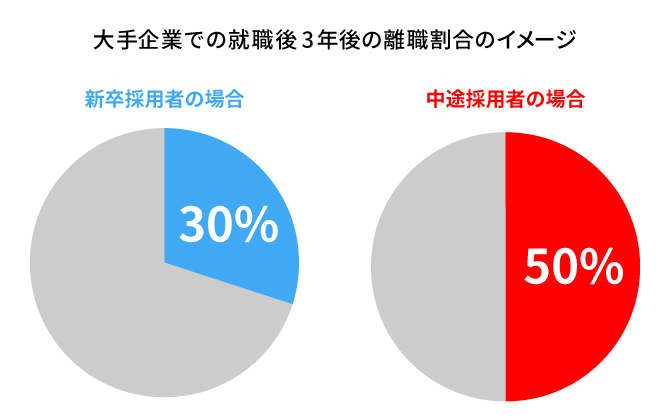

できれば入社後すぐ、配属前がいいですね。新卒採用者よりも、中途採用者のほうが教育の必要性が高いのに、それを行っていない企業は本当に多い。これは大きな問題です。

中途採用者というと、新卒採用とは違って、同じ時期に一緒に入社する人がいるとは限りません。入社後、知っている人というと面接官をしてくれた上司と役員と入社手続きをしてもらった人事担当者か総務担当者くらいしかいない。それ以外は誰も知り合いがいない。そんな状況が多いでしょう。そんなときに仕事でつまずいてしまったら…。

ですから、気軽に話せる同期の存在はとても重要だと考えます。でも、ただ単に「AさんとBさんは同期だね」と決めるだけでは、あまり意味がありません。

大事なのは、「ある一定の同じ時間を過ごさせ、仲良くなるための時間を会社側が意識して作ってあげる」こと。

たとえば入社教育の時間を作るというのも1つです。月に1人ずつしか採用しないなら、たとえば数か月まとめて「4月から6月までに入社した人は一緒に研修します」というのでもいい。とにかく一緒の時間を過ごさせるのがポイントです。

また、部門を越えた同期なら、部門間の情報交流も促せますし、しっかり「横に」根を張らせることができます。新卒や中途に限らず、社内で気軽に話ができる人を作るというのは、仕事をやる上で大事じゃないですか。そういった雰囲気を会社側が作ってあげるのは、当たり前のようでいて実はとても大切です。

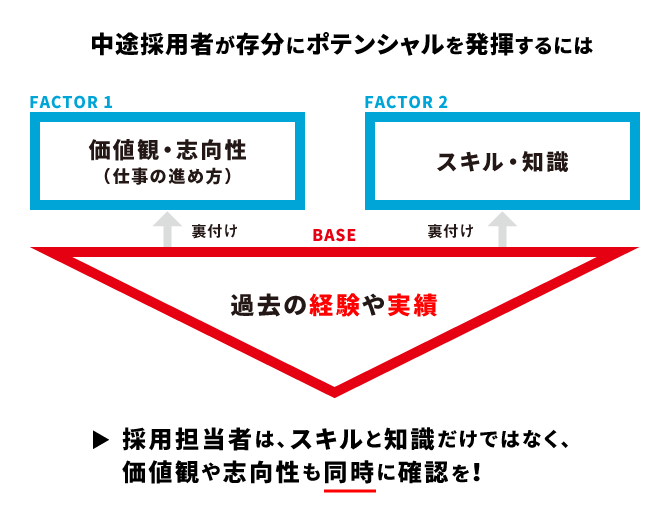

新卒採用とは異なり、中途採用の場合は仕事の「スキル・知識」はある程度満たしている方が多いと思われます。

先ほども申しあげたように、前の職場の仕事のやり方などが身についていますし、その人の価値観や志向性というものを持っています。そこがうまくマッチしないと、入社後に「こんなはずじゃなかった」ということで離職につながるケースが出てきてしまうのです。

たとえば、「マネジメントがしっかりした組織で働きたい」という志向性を持った人が、そうではない企業に採用された場合は、そこでミスマッチが生じてしまいます。

この点は、面接担当者が「スキル・知識」のチェックしかしていなければ、見抜くことは難しいでしょう。

中途採用の採用面接では、知識・スキルだけでなく、その人の「価値観・志向性(すなわち仕事の進め方)」をも確認することが重要です。

これは、「知識・スキル」と同様に「過去の経験や実績」に裏付けられるものですので、これまでの経験を聞く過程で確認していきましょう。

それと同時に、面接担当者の側からも、面接の段階で自社の仕事の進め方や企業の持つ理念を、しっかりと伝えておくことも重要です。こうすることで、入社前と入社後のミスマッチを減らすことができるはずです。

- 人材採用・育成 更新日:2017/03/14

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-