なぜサマーインターンシップを実施するべきなのか

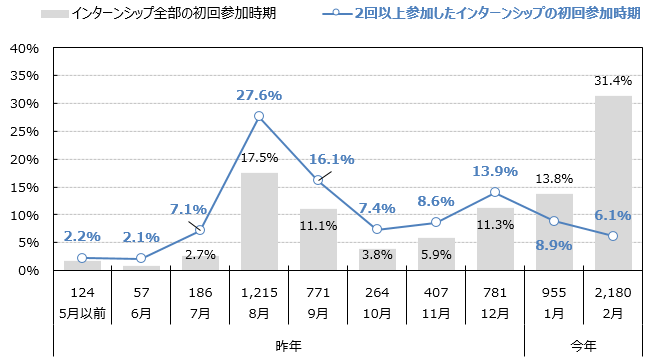

20年卒の採用活動が山場を迎えようとする中、並行して21年卒向けのインターンシップの準備に取り掛かろうとする採用担当の方も多いと思います。本コラムでは「2020年卒マイナビ学生就職モニター調査」の「2月の活動状況(以下、モニター2月調査)」と「4月の活動状況(以下、モニター4月調査)」のデータを用いて、インターンシップ実施に向けて役立つ考察を試みようと思います。

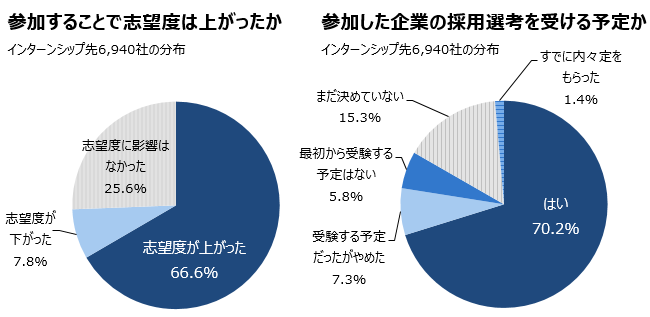

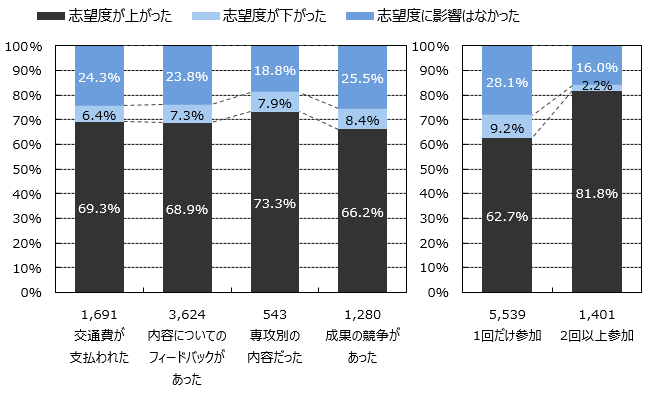

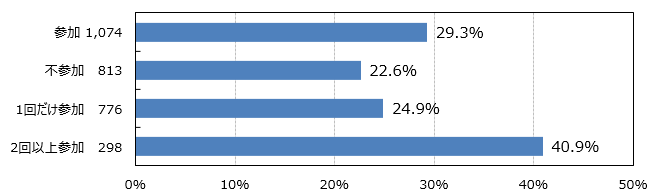

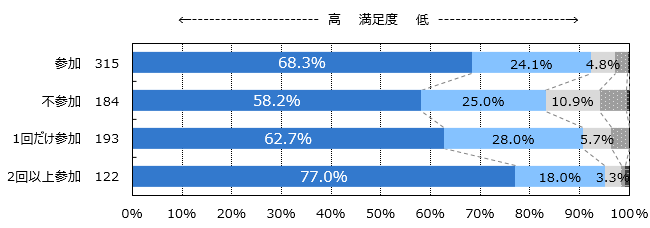

「1回だけ参加(=その企業のインターンシップに参加したのは1回だけ)」の場合の「志望度が上がった」割合62.7%に比べ、「2回以上参加(=同じ企業のインターンシップに2回以上参加)」場合は81.8%で、19.1ptもの差がついています。この効果は志望度アップだけに留まりません。「モニター4月調査」の結果を分析したところ、2回以上インターンシップに参加した企業から得た内々定は、1回だけの場合に比べ、入社予定先に決めた割合が16.0pt高くなっています。さらに、2回以上インターンシップに参加した企業を入社予定先に決めた学生は内々定満足度が高く、最も高い満足度を選択した学生の割合で14.3ptの差がありました。

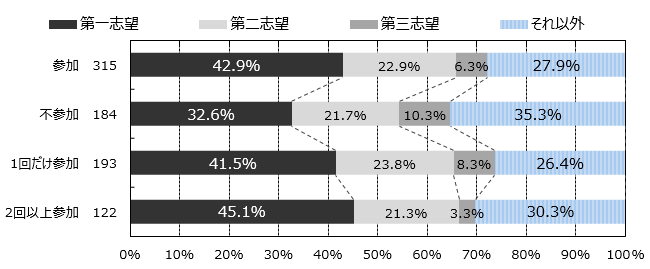

ここまで見たように、インターンシップを通じて、学生の志望度を上げ、選考受験につなげて、内々定を出した後入社予定先として選択してもらうには、「学生がもう一度(結果的に2回以上)参加したくなるようなインターンシップを実施する」のが有効だと考えられます。ただし、「インターンシップに2回以上参加したのは、そもそも当初から志望度が高かったから」という可能性もあるので、入社予定先に絞って「インターンシップの参加状況」と「当初の志望度」の相関も見ておきましょう。

下図の通り、インターンシップに「2回以上参加」した入社予定先は、やや「第一志望」の割合が高いものの、第三志望までに入っていなかった「それ以外」の割合も3割を超えていました。つまり、当初の志望度が高くなくてもインターンシップに「2回以上参加」してもらえる可能性は十分あります。

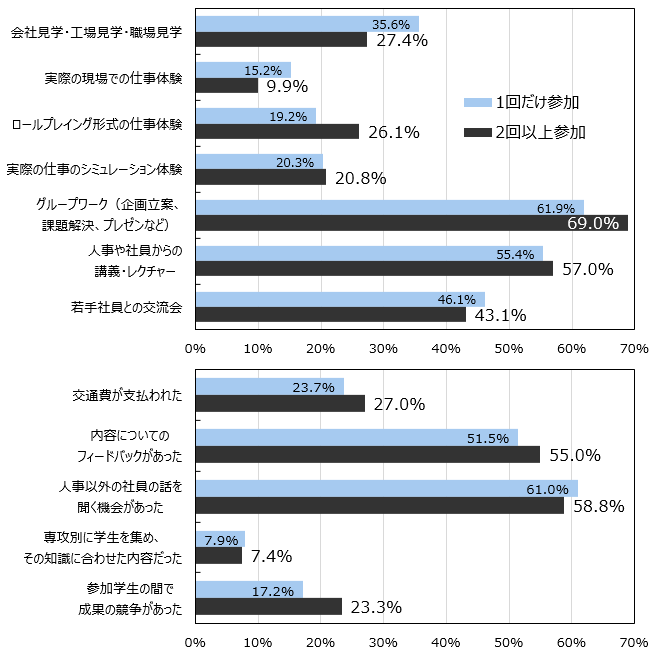

インターンシップの内容(上図上)と特徴(上図下)について、「1回だけ参加」したインターンシップと「2回以上参加」したインターンシップを比較しました。「2回以上参加」の方が割合が高いのは、内容で「ロールプレイング形式の仕事体験」「グループワーク」、特徴で「内容についてのフィードバックがあった」「参加学生の間で成果の競争があった」でした。

「ロールプレイング形式」のポイントは文字通り「役を演じること」です。実践例としては「営業部門の社員になったつもりで、営業先の担当者役の人に対し、その企業の商品を売り込む」「開発部門の社員になったつもりで、発注者役の人からニーズを聞き出し、どのようなシステムを導入すればよいかプレゼンする」といったものが考えられます。演じた内容を評価し、良かった点や改善すると良くなる点をアドバイスするなど「フィードバック」を行うことで学生の志望度アップにつなげることができます。2回目のインターンシップ参加につなげるためには、フィードバックの内容を踏まえて、より高いレベルに設定した再挑戦の場を用意する、といったことが考えられるでしょう。「成果の競争」として1回目と2回目を関連させて採点し、「最も成長した人」を表彰して、「自分を成長させてくれる」企業だと認識させましょう。

「グループワーク」は学生にチームを組んでもらって「企画立案」や「課題解決」を行うもので、企業に合わせてワークの内容を設計するサービスも提供されています。チームでまとめた内容をプレゼンしてもらい、優秀なチームを表彰して「成果の競争」を行うこともできます。2回目のインターンシップ参加につなげるためには、プレゼン内容について「フィードバック」を行い、そこで見つかった課題を元に次回のテーマを設定するとよいでしょう。実際に関連する仕事をしている社員も入れたチームによる「グループワーク」の場を設定すれば、より充実した「2回目」を行うことができるでしょう。

- 人材採用・育成 更新日:2020/05/31

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-