採用の法律知識|労働契約のイロハ。賃金・業務内容・休暇…採用後のトラブルリスクを回避する労働契約書の書き方

中途採用の場合も新卒採用の場合も、就職に際しては会社と労働者との間で「労働契約」が結ばれることになります。労働契約は、「ここで働いてもらう代わりに賃金を支払います」「この会社で働きます」という意思表示をお互いにすれば成立します。

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

ここで言う「合意」は、様式に制限はなく、口頭でも構いません。会社が面接で、「採用します。月給30万円。明日から来てください」と言い、面接者が「はい、お願いします」と言えば合意が成立します。

しかし、たとえば「月給○万円」「実労働時間は○時間」「給料日は毎月○日」「賞与は基本給の○ヶ月分」などと口頭で約束していても、いざ働いてみて、予定していた賃金よりも低かったり、ボーナスが払われなかったり、仕事の内容が違ったりすることもあります。このような場合に、当初の契約内容がはっきりしていなければ、泥沼のトラブルになってしまいます。

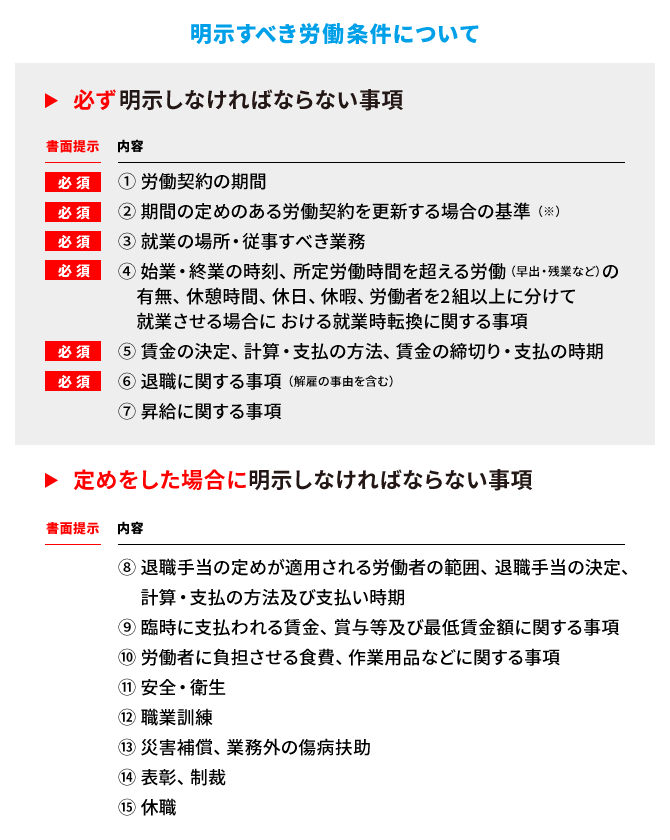

そこで法律では、「賃金」「就業場所」「休日」など、トラブルになりがちな事項については、書類にしっかり明示することを義務付けることで、労使双方の紛争を回避できるように配慮しています。

なお、「書面によらなければならない事項」については、会社は労働者に対して必ず書面に記載して示さなければなりません。

その他の事項については、必ずしも書面でなく、口頭でも良いとされていますが、トラブル回避の観点からは書面で示すほうが望ましいと言えるでしょう。

一般的に中途採用者を雇い入れる場合には、即戦力の正社員として雇い入れることが多いでしょうが、期間の定めを設ける場合には、きちんと明示しておくべきでしょう。

ちなみに、労働条件については就業規則で詳細に定めているという企業の場合には、労働者に就業規則を交付することで、書面交付に代えることができると解釈されています(平成11年1月29日基発第45号)。

たとえば、求人には「月額25万円以上」などと書いてあったとしても、実際にはこの額には諸手当が含まれており、実際の基本給は20万円というケースも見られます。求人広告に書いてあった条件と実際の条件が食い違っている場合、労働者が「求人どおりの給与を払って」と請求してきたら、会社としてはそのまま応じなければならないのでしょうか?

一般的に求人に書かれている労働条件は、「申込の誘引」と考えられます。あくまで労働条件の一例であり、これが直ちに労働条件の内容にはならないと考えられます。

特に中途採用の場合の労働条件は、年齢や職歴、スキルなどを勘案して決めるものですから、個別に労働契約を結んで決めていくものです。労働条件を明確にしておくためにも、採用時にきちんと条件を明示しておくべきです。

採用の際に交わす書類には、「雇用契約書」や「労働条件通知書」など、さまざまな名称のものがあります。法律で求められているのは、上記の条件の明示であり、その具体的な書式についてはこれといった決まりがあるわけではありません。

先ほども説明したとおり、労働契約そのものは口頭でも有効に成立するものですので、雇用契約書を作るかどうかはあくまで会社の任意です。

一般的に雇用契約書は、会社と労働者とが内容を確認し合い、書名・押印して取り交わす契約書になります。他方、労働条件通知書は、会社から労働者に対して一方的に通知する書面になりますので、手続としては雇用契約書を結んだほうがより丁寧なものと言えるでしょう。

実務では、この契約書でも通知書でも、法的な効力が大きく異なるとは考えられていません。ただし、一般的には、労動者に不利益な契約変更をする場合には、雇用条件通知書を交付するだけでは無効とされる場合が多く、契約書を改めて取り交わすのが一般的です。(注1)

会社によっては、雇用契約書と通知書を一体化している場合や、「当社との通知書記載のとおりとする」などとして、通知書を添付している場合などもあります。労働条件通知書の雛型として、厚労省のHPに掲載されていますので、参考にしてみてください。

注1:不利益変更では、署名のあるなしが実務上非常に大きな問題点になります。

大まかに言うと、時間外手当(残業代)を計算する際、給与は3種類に分類されて計算されます。3種類とは、①基礎賃金 ②歩合給 ③対象とならない賃金の3種類です。

この3種類は、給与明細上の名称にかかわらず、実質的な支給要件でどの賃金に当たるか判断されるため、①②③のどれであるか判別できるように、支給要件と計算方法をきちんと労働契約書・通知書・就業規則などに明示しておかないと、③だと思っていたら①だった、ということになり、後から会社の想定を超えた高額な時間外手当を請求される場合があります。

たとえば、家族の人数に応じて支給する手当は③にあたり、時間外手当の対象とならない賃金ですが、仮に「家族手当」という名称で支給していても、契約書や就業規則に家族手当の計算方法(例・扶養家族一人につき5,000円とする、など)を合意していないと、法律上は①の基礎賃金とされ、残業代を支払う際に予定より多く払わされてしまいます。非常に重要な項目と言えます。

たとえば、支店を閉店する際、支店勤務の従業員について整理解雇した場合、従業員が雇用継続を求めてトラブルになる事例があります。その際、当該支店を勤務先として指定していると、解雇の正当性が認められやすくなります。

そのため、ある特定の職種のみに従事させたい場合、ある特定の勤務地で就業させたい場合には、きちんとこれを記載するべきです。労動者にとってみても、勤務先・職種を限定することで、転勤が無い、望まない職種に配転されないというメリットがあります。

逆に言えば、このような限定により労動者を転勤させることが難しくなりますので、労動者をどのように扱うかという点を十分に検討した上での記載と、労動者の方も転勤が可能かどうかなども考慮して記載すべきでしょう。

このように、労働者は法律によって手厚く守られています。これらの義務に違反することは、れっきとした法律違反です。労働基準監督署の調査が入ったときに是正勧告を受けることになりますし、これに従わず放置していると労働基準法違反として書類送検され、罰金(30万円以下)を科せられる可能性もあります。

件数は多くはありませんが、平成21年7月に同義務違反を理由にドーナツ店の店長が書類送検された事例があります(広島中央労基署/イズミ・フード・サービス事件)。

法律に違反するということは、「うちはコンプライアンス意識が低い、社員を大事にしない会社です」と言っているようなものであり、このようなイメージが売上低下・人材乖離を招くのは避けられません。

有能な人材を集め、会社の魅力を高めていくためには、こういった書類1つとっても抜かりなく用意しておきたいものですね。

- 人材採用・育成 更新日:2017/06/09

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-