採用の法律学|入社時の「身元保証書・保証人」とは?法的意義とトラブル時の対応方法

新卒採用・中途採用を問わず、新しく人を雇い入れる場合には、いろいろな書類を取り交わすものですが、特に「身元保証書」を提出してもらう会社は依然として多く、中には身元保証書の提出を採用の条件としている場合も見受けられます。

本記事では、身元保証書とはなにか、実際に身元保証人に請求できる相場、身元保証書の提出・更新を拒んだ労働者への対応、会社が気を付けるべきことを解説します。

採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」

<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます

専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る

「身元保証書」とは

身元保証書(人)というと、労働者の身元の確かさを保証する書面(人)のようなイメージを抱くかもしれません。あるいは「労働者が何か金銭的問題を起こしたときに一緒に弁済する、連帯保証人と同じようなものでしょ?」と思っている人もいるかもしれませんね。

通常のケースでは、会社が身元保証人をお願いする趣旨は、「万が一労働者が入社後に何らかのトラブルを起こして会社が損害を受け、会社として賠償を請求したいと考えた場合に、労働者本人に十分な資力がなくても賠償してもらえるようにするためと言ってよいでしょう。

ただ、一般的には親族間や知人同士で身元保証をし合うケースが多いため、あまりに負担が大きすぎると保証の実質的な意味がなくなってしまいます。そこで、身元保証人の責任が重くなりすぎないように、身元保証法という法律によって一定の制限が設けられているのです。

以下では、この法律に書かれている内容を簡単に見てみましょう。

身元保証の期間

身元保証契約の期間は、「特に定めがなければ原則として3年間」とされています。契約内で期間を定めた場合でも、「上限は5年間」です。中には、いわゆる自動更新条項が入っている書類も見受けられますが、身元保証契約ではこれは認められませんので、条項は無効となります。

3年(あるいは定められた期間)が経過した以降も引き続き身元保証が必要な場合には、「期間が満了するたびに再度契約を結ぶ必要があります」。

会社の通知義務

会社は、「労働者が業務上不適任・不誠実と考えたり、あるいは労働者の勤務内容や勤務地を大きく変更したりしたような場合」には、このことを「身元保証人へ通知する義務」があります。この通知を受けた保証人は、将来に向けて保証契約を解除することができます。

また通知を受けなくても、このことを知った保証人は同様に解除することができます。逆に、保証人が解除しなければ、どんなに勤務内容が変わったとしても保証契約は引き続き継続するものと考えられます。

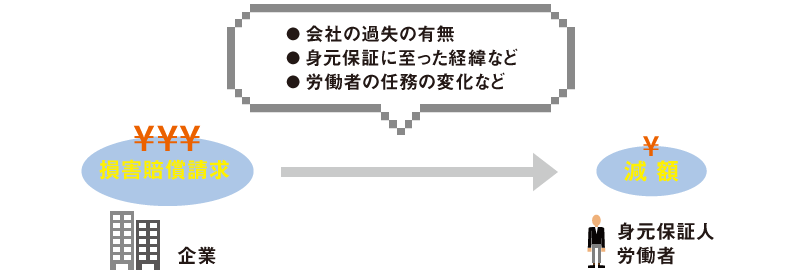

裁判所による責任の制限

会社が身元保証人に何らかの賠償を請求したときに、金額で折り合わない場合には最終的には裁判所で判断されることとなります。その際には以下のようなあらゆる事情が総合的に考慮されます。

- その労働者を監督する使用者(会社)に過失があるか

- 身元保証人が身元保証をするに至った事由およびそれをするときにした注意の程度

- 労働者の任務または身上の変化その他一切の事情

会社が勝手に契約内容を決められない

この身元保証法に定められている条文は、すべて強行規定です。強行規定とは、当事者の合意で変更できない法律という意味で、つまり「この法律ではこうなっているけど、特別に契約を結んで内容を変えましょう」ということができません。

もし仮に身元保証法の規定に反するような内容の身元保証書の記載があった場合、その規定は無効となりますので、会社としては注意が必要です。

身元保証法の運用は労動者有利。会社側には非常に厳しい傾向に

身元保証契約は、労動者が会社に対して損害を負わせた場合について上限なく賠償請求ができることになる契約であり、保証人の責任が無限大に広がる可能性があります。そのため、裁判例を見ると会社側に厳しい解釈がなされている事例がほとんどです。例えば、

- ★定年退職後、再雇用した場合において定年退職前に契約した身元保証契約の効力は及ばない(横浜地裁平成11年5月31日判決)

- ★契約終了後の労働者の行為によって会社に生じた損害については身元保証契約の効力は及ばない(東京地裁平成14年9月2日判決)

など、裁判では厳格な解釈を徹底しています。

身元保証人に請求できる損害賠償の相場

もし、労働者が職務上のトラブルを起こし、本人の資力が十分でない場合に、身元保証人へ損害賠償を請求したいと考えたとき、実際にどのくらい賠償してもらえるものなのでしょうか?

実際には相場はなくケース・バイ・ケースですが、身元保証人に損害の全額を認めた事例は少なく、「大幅に減額されるのが通常」と言えるでしょう。

裁判になった事例を見ると、たとえば宝石類販売店勤務の従業員Aが営業先の宝石店を訪れた際、後ろを向いて伝票を記入している隙に2,800万円相当の宝石の入ったカバンを盗まれたケースで、A本人や身元保証人の有する資産の状況などに照らして、Aが賠償すべき損害賠償額を損害全額の5割、身元保証人の賠償すべき金額はAの賠償すべき金額の4割(つまり、損害の2割)であるとして、身元保証人の責任を認めました。

このように実際に裁判となった事例を見ると、会社の使用者責任や保証契約に至った経緯、労働者の職務の変更及び保証人がそれを知っていたかどうか、保証人の資力など、さまざまな事情を考慮して保証人が負担する賠償の割合を判断しているようです。

身元保証書の提出・更新を拒否されたときの対応

内定取り消しはできる?

労動者を採用するにあたって身元保証書の提出を求めることには、会社にとって合理的な理由があります。つまり「身元保証書の提出をもって採用の条件とすることは違法ではありません」。

たとえば、採用内定を出していたとしても、雇い入れまでの間に身元保証書が提出されなかった場合には、内定を取り消すこともできると考えらえるのです。

ただし、身元保証書の提出がもともと採用条件ではなかったのにもかかわらず、事後に身元保証書の提出を求めた場合なら、労働者が断ったからといって、それだけを理由に解雇することはできないと考えられます。こういったトラブルを未然に防ぐためにも、「事前の面接などで《身元保証書の提出が採用の条件である》旨をきちんと伝えておくべき」でしょう。

更新を拒んだ場合の対応は就業規則で明文化すべき

いざというときのリスクを回避するためにも、身元保証契約は常に更新しておきたい、と考える会社もあるでしょう。しかし、もし労働者がそれを拒んだ場合、会社として何らかの処分をすることはできるのでしょうか。

まず、前提として「就業規則で処分の根拠を示しておく必要がありますので、懲戒規定や解雇事由の中に明示しておく」ことが大切です。こうした規定があれば、就業規則上の手続を踏んで懲戒や解雇などの処分ができるものと考えられるからです。

裁判では、新規採用の事案ではありますが、就業規則の規定を根拠に、身元保証書の提出を拒んだ労働者の解雇が認められた事例があります(《シティズ事件》東京地裁平成11年12月16日判決)。

ただし、この事例は控訴審で原審では逆の判断になっており、さらに会社が貸金業という業務内容であることを重要視していることから、身元保証書を提出しないからといって即座に解雇が認められると判断するのは早計だと考えられます。

なお、就業規則について、詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

関連記事:押さえておきたい「就業規則」のポイントとは?目的や作成方法、注意点について

身元保証契約を活用するために、会社が気を付けるべきこと

身元保証契約は慣習化されており、ただ何となく提出を求めている会社も少なくありません。また、保証人になる側にとっても、あまり深く考えずにサインして印鑑を押していることも多々あります。

こういった場合には、いざ保証人に請求しても払ってもらえない場合や、身元保証契約の存在自体を争われてしまうケースもあります。また裁判所の判断においても、契約段階において身元保証人が負う責任やリスクを会社側がきちんと説明したか・身元保証人の資力などを確認したか、といった点が考慮されることが多いようです。

このため、「いざというときに身元保証契約を活用するためには、保証契約書の取り交わしの段階から注意が必要」になるでしょう。過去の裁判例には、身元保証契約書の偽造が争点となった事例が散見されます。

提出された身元保証書を100%信用したいのは人情ですが、リスク回避のためにも「電話1本でもいいので身元保証人本人に保証意思を確認する」ことが望ましいでしょう。また、身元保証人の資力などに変更が生じた場合には労働者からの申告を就業規則で義務付けるなど、あらかじめ工夫をしておくとよいでしょう。

サマリー

- 身元保証人の責の範囲は、身元保証法により制限されている。

- 実際に裁判になると、会社側には厳しい判断がなされることが多い。

- 身元保証契約活用のためには、契約書取り交わしの段階から注意が必要。

- 人材採用・育成 更新日:2017/02/02

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-