想定外の出来事に対応するために「極限」の人たちの経験を知ろう エベレスト登頂チームから学ぶこと

エベレストでも高難易度の「カンシュン・フェイス」

ノースイースタン大学のフェルナンド・スアレス教授らは、エベレスト登頂の中でも技術的難易度が高く、かつ情報が少ない「カンシュン・フェイス」を踏破した登山家を対象に研究を行っています。

「カンシュン・フェイス」はほとんど調査が進んでいない最奥地にありルートの難易度は高く、2020年現在で登頂に成功したのはわずか3チームしかありません*1。

そのうちのひとつの登頂隊は、メンバー6人が2年近く一緒にトレーニングを積み、41日かけてこのルートに挑戦しました。

これは一般的な登頂隊よりも少人数でシェルパ(案内人)も少なく、登頂期間も短いものでした*2。

結果、当初の予想より1人多い3人が登頂に成功し、重大な事故もなく、酸素の消費量も最低限で済んだのです。

チームがどのように成功をおさめたのか、要所要所の行動を見ていきたいと思います。

登頂までに発揮された「ヒューリスティック」

標高約5400メートルのベースキャンプに入って、まずチームはルーティンを始めます。キャンプの設営方法や機材などの荷造り、ロープの設営方法などです。まずルーティンから入るのは何事においても基本でしょう。

しかし、程なくしてルーティンは通用しなくなります。

登頂の次のステップに入ると、一行は約1200メートル級の氷の壁に遭遇したのです。登頂隊は12日にわたり道を選びながらロープを設置していきましたが、行く先に新たなベースキャンプを設営できるまでの間は最初のベースキャンプに戻るという行動を繰り返しました。

しかしこの行動は、彼らにとっては「ルーティンの崩壊」でもありました。そこで登場するのが「ヒューリスティック」な判断でした。

ヒューリスティックとは

ヒューリスティックとは人の意思決定にかかわる要素で、経験則から「100%とはいかなくても、おおむね正解だろう」という直感的な思考方法です。

理論的に正しい解を求めるコンピューターの「アルゴリズム」あるいは理論に基づく「システマティック」と反対にある考え方です。

ルーティンが通用しなくなった段階で、登頂隊は「先頭を登るメンバーが采配を振るう」というルールを決めました。日頃の立ち位置に関係なく、一番現実が見えているメンバーの判断を尊重するという形です。

会社組織では、よく「報連相」と言われるように、上司にこまめに現場を伝え指示を仰ぐことが大切とされます。

しかし、イレギュラーな事態では、上司が必ずしも全体や先行きを見渡せるわけではありません。理論的に判断を下そうにも材料がない、その場合、誰を判断主体にするのが良いのか。材料を持たないリーダーよりも、前線のメンバーと判断したわけです。

その後も登頂隊は、当局との認識の違いで荷物の量を減らすことを強いられたり、案内人が雪崩に巻き込まれるなどの非常事態に遭遇します。そこで「次の段階に進むメンバーが必要とする資材しか運ばない」「寝る時は必ず標高の低いキャンプに戻る(酸素消費が少なくて済むため)」という」というヒューリスティックな判断をしていきます。

しかしそれにも限界が訪れます。

経験論を超えた判断を下す時

約6400~7000メートルに達したあたりです*3。

登頂隊はパウダースノーの道を進むことを強いられ、思わぬ場所にクレバス(割れ目)があったり、常に雪崩の危機と隣り合わせで、その足取りが重くなりつつありました。

ここで新しい形の判断が生まれます。

当初は登頂を目指すのは2人としていましたが、3人目の体調が想像以上に良かったため、3人の登頂を実現しようという、こちらは挑戦的な判断です。

もちろんこの即興的な判断にはリスクがあります。運送物資を減らし続けてきただけに、寝袋や酸素を共有する人数が増えるわけですし、実際彼らはじゅうぶんな量を持ち合わせていませんでした。

しかしリーダーであるモンテス氏らはこれを短い話し合いだけで決定しました。全員の了承を得ないまま物事を決めたのです。

というのは、登頂隊はすでに酸素濃度が極端に低い「デスゾーン」に挑んでいて、メンバーは誰も経験のしたことのない標高で、自分達の体がどうなるかもわからないという極限状態だったからです。話し合いの余地などありませんでした。

この決断により、最後の難関である「ヒラリー・ステップ」では、3人の体をロープでつないで登らなければなりませんでした。

しかし疲弊し切った体にロープは重くのしかかり、1人が遅れてしまいます。結局はロープを捨て、3人はそれぞればらばらに山頂を目指すという方法に切り替えました。

当初の予定通り登頂者を2人にしておけば、ロープは有効だったのでは?3人で使ったから厳しくなったのでは?

そう思うかもしれません。

実は、これが正しい決断だったかどうかはわかりません。ロープを諦めたことで確かにリスクは高まりました。

しかし結果として、当初予想より1人多い3人を登頂させるという成果を出したのです。

判断のタイミングと注意すべきバイアス

スアレス教授らは登頂隊の行動から、「ヒューリスティック」と「即興」を発揮するタイミングをこのように見分けています*4。

- ヒューリスティック=主な前提が引き続き有効、意思決定者が目の前の問題を理解している。

- 即興=主な前提が崩れている、意思決定者が有効策を見出すのに試行錯誤が必要。

確かに彼らはまだベースキャンプを拠点に活動できていた段階で「ヒューリスティック」な判断を下しています。そして、酸素や体力の限界で「自分たちの体がどうなるかもわかっていない」状況になり、即興的な判断を下しています。

ただ、こうした判断の流れは、登山家という、未知との遭遇を常に想定している人たちだからできたことでしょう。

というのは、即興以前の「ヒューリスティック」には、厳しい状況に慣れない人はバイアスをかけてしまうというリスクがあるのです。

未曾有の津波に遭遇した人たちの判断

愛媛大学の森伸一郎教授らは、東日本大震災で津波に遭遇した人々の行動を分析し、ヒューリスティックにはバイアスが潜むことを明らかにしています*5。

巨大な津波に直面するというのはルーティンでどうにかなる事態ではなく、ヒューリスティックに行動せざるを得ません。

しかしこのヒューリスティックな判断にバイアスが生じ、自分の身をより危険な場所に追いやる行動を取っている人もいたのです。

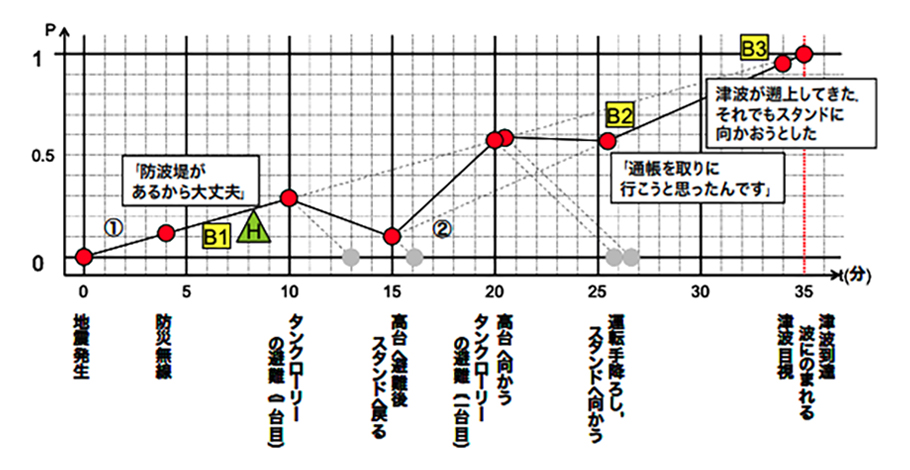

例えば、ある女性の行動をグラフ化したものが下の図です。縦軸の「P」はリスクの度合いです。

Iさん(釜石市)の行動リスクダイアグラム

Iさんは地震発生時、釜石港のガソリンスタンドに勤務していました。4分後には、防災無線は「高台に避難してください」」と告げていました。

しかし2日前に震度4の地震が起きた際に40センチの津波しか来なかったこと、2009年に新しい防波堤が完成していたことをもとに「防波堤があるから大丈夫」と楽観的なヒューリスティック判断を下してしまいます。ここに一つのバイアスが生じています。津波が来ることを認識しつつも、自分は大丈夫、という楽観バイアスです。

津波警報発令時にはタンクローリーを高台に運ぶという内規もあり、それをこなしているうちに「通帳の入っているバッグを取りに行こう」と思い立ち再び港のガソリンスタンドに向かいます。この時Iさんは遡上してくる津波を目視していたにもかかわらず、スタンドに向かおうとして波に飲まれました。

登頂隊との大きな違いは、登頂隊は事実を優先した判断であること、Iさんは「思い込み」に引きずられた判断をしていたことです。

有効なヒューリスティック判断を下すには

さてこうした注意点を、会社組織に当てはめて考えてみましょう。

ルーティンが破綻した時、有効的なヒューリスティックを発揮するにはまず、普段から「フラット化」しやすい組織であることです。

非常時に誰が人を動かす判断をしてもチームが意思統一できるようにするには、年下の指示にも従う土壌があること、かつ、若手にも「判断力」を持たせることを意識しなければなりません。

特に若手については「立場に配慮しすぎて本音でないことを言ってしまう」習慣はつけたくないものです。非常時にあれこれ考えすぎてしまっては、決断が遅れます。

また、判断者は常に事実を優先することです。これは日頃から訓練しておかなければならないことです。

そしてそこから先の即興に至るにしても、逆に「自分達が何を前提に日々動いているのか」を把握しておかなければなりません。

例えば若手社員が日頃、Aさんという先輩の指示に沿って日々タスクをこなしているとします。彼らにとってはAさんの指示は「日々の業務の前提」です。

しかし、Aさんが病気などで当面出社できない、となると前提が一気に崩れます。Aさんがどのくらいの期間休養を要するか検討もつきません。

そうなった場合、自分達はどう振る舞うだろうか?と若手社員がシミュレーションする場を時々設けることは有効でしょう。

全員が共通認識を持つことも重要です。

現代は「多様な価値観が大切」と言われます。しかし危機にあたってはそうはいきません。

いずれにせよ、普段から「自分たちが何によって動いているか」については浸透させる必要があります。個別の価値観よりもチームの存続のために頭を切り替えられるか、これは普段からの意見交換が欠かせません。

また、極限状態での「即興的」判断を、結果にかかわらず非難しない、そのような土壌も必要でしょう。

「判断する」という仕事の難しさを全員が知る必要があります。

- 経営・組織づくり 更新日:2024/09/10

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-