雇用情勢の「先」を読む経済統計 現場の忙しさが分かる〜労働時間

「最近は定時に帰れる」「このところ残業続きで大変だ」……。仕事の繁閑を表現する際によく使われる表現ですが、そもそも定時や残業とは何でしょう。実は、労働時間については法律で細かく規制されています。例えば厚生労働省のホームページでは、「法定の労働時間、休憩、休日」について次のように説明しています。

- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。

- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

これが企業など雇い主側に課されている「原則」になります。一般に定時とは、これらの範囲で就業規則に定められた終業時刻を指しています。裏返すと、それを超えて働く「例外」が残業なのです。なお、この記事では説明を単純化するため休日出勤も残業に含めることにしましょう。

あくまでも「例外」扱いなので、企業が好き勝手に残業を要求できるわけではありません。法定労働時間を超える分については、あらかじめ上限などを決めておくことになっています。具体的には、従業員の過半数を代表する労働組合か代表者と話し合って協定を結び、労働基準監督署(労基署)に届け出る必要があるのです。こうしたルールは労働基準法36条に規定されているので、労使間でする約束は「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

「うちの会社にそんな協定、あったっけ?」と思った方は要注意。調べてみた方がいいかもしれません。連合が2019年に実施した調査によると、自分の勤める会社は「36協定を締結していない」と回答した人が10.8%を占めたそうです(「締結している」59.1%、「分からない」30.1%)。実際にそんな企業があるとすれば、従業員に残業させると法律違反になってしまいます。

いずれにせよ、労働時間には「原則(定時までの仕事)」と「例外(残業)」があることがお分かりいただけたと思います。統計上は前者を「所定内労働時間」、後者を「所定外労働時間」、両者の合計を「総実労働時間」と言います。これらのデータは、前回、賃金の説明の際に紹介した厚労省の「毎月勤労統計調査」で確認できます。新聞記事でも賃金と一緒に取り上げるのが一般的です。

コロナ禍前から労働時間は減少

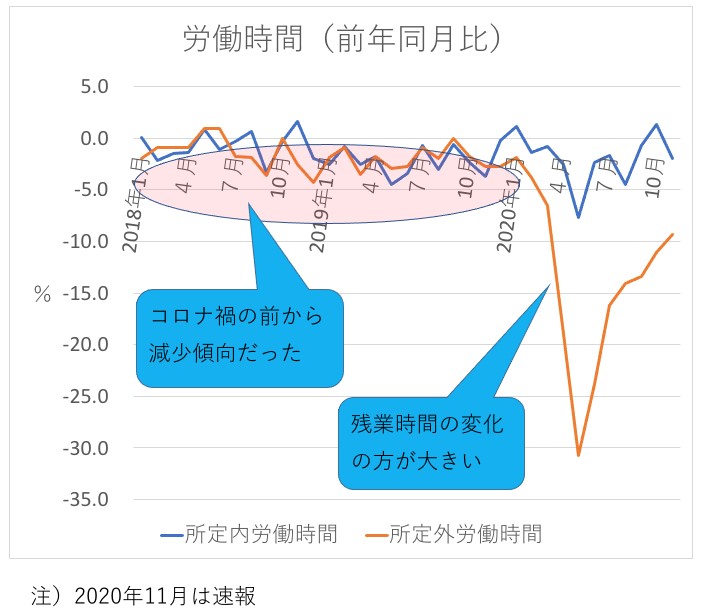

まず目につくのは、コロナ禍で残業時間が大幅に減っている事実です。特に5月は30%を超える落ち込みを記録しました。もちろん所定内労働時間も前年に比べると減少率が拡大していますが、残業ほどではありません。このように、残業時間は景気の変化に敏感に反応します。モノやサービスを生み出す現場が忙しいかどうかを端的に表すのです。これは現場の実感とも一致するでしょう。

一方、2018〜2019年までさかのぼっても労働時間はマイナスの月が多く、減少傾向を示していたことが分かります。理由の一つは冒頭に述べた、国による規制の強化です。労働基準法が改正され、2019年4月から大企業が、2020年4月からは中小企業も、年間の時間外労働を原則として360時間以内にしなければならなくなりました。労基署の指導も厳しくなったため、企業は規制が強化される前から働き方改革を進め、労働時間の削減に動いていたのです。

もう一つの理由は景気の悪化です。政府は直近の景気のピークが2018年10月だったと判断しています。つまりそれ以降、景気は減速していたと考えられます。2019年10月から消費税率が8%から10%に引き上げられた影響もあり、経済全体で見ると仕事が減っていたのです。

ただ、そう聞いても首をひねる人が多いかもしれません。コロナ禍が始まる前、新聞やテレビは過労死などのニュースとともに、「人手不足で忙しい職場が増えている」という話題をしばしば取り上げていたからです。

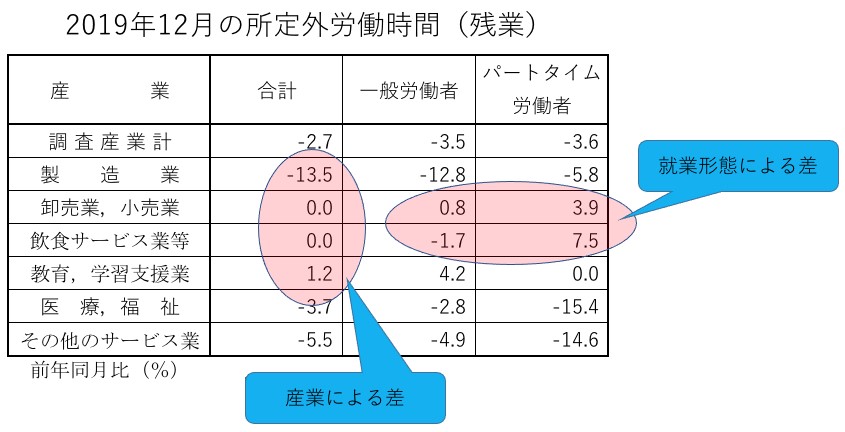

こうした印象のギャップは、主に二つの理由で生じます。まず、産業による違いです。「月間実労働時間」という統計で、コロナ禍が始まる直前の2019年12月の残業を比べてみましょう。

人手不足が深刻化していた小売業や飲食サービス業はどうでしょう。合計で見ると前年比ゼロ%ですが、就業形態別で見ると大きな差があることが分かります。例えば飲食サービス業は、一般労働者の残業が前年より減った反面、アルバイトなどパートタイム労働者は7.5%と大幅に増えています。卸売業・小売業もパートタイムの伸び率の方が高くなっています。ここから、小売業やサービス業では少子化などによってアルバイトが集めにくくなる中で、一人当たりの残業を増やすことで対応していたのだと推測できます。マスコミはそうした動きのある現場に焦点を当てて報じるので、「社会全体で残業が増えている」というイメージが広がったのでしょう。

今後は「変化」に加え「水準」にも注目

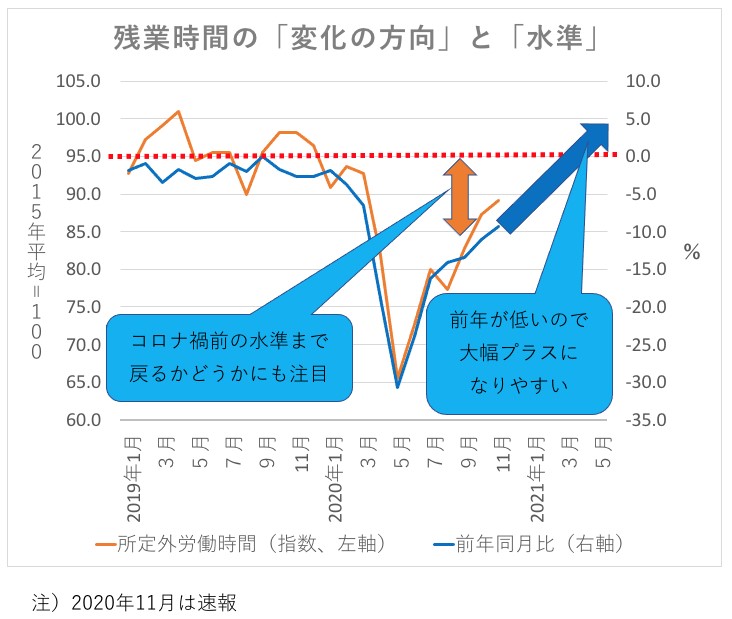

では、2021年以降の労働時間はどのように変化するでしょう。それを考える際に意識しなければならないのは、長期と短期のトレンドの区別です。すでに説明したように、労働時間については長期的に抑制圧力が働いています。雇い主の側からすれば、残業をさせにくくなっているのです。このため、景気などの要因を除くと労働時間が短くなっていく流れはしばらく続くと考えられます。

ただ、2021年については前年に大きく落ち込んだ分、回復傾向に転じる可能性が高いと言えます。今年1月に政府が再び緊急事態宣言を出しましたが、出勤などの抑制効果は2020年春ほど大きくないようです。裏返すと、今年の春以降、所定内労働時間も所定外労働時間も前年同月比ではプラスになりやすいのです。

ただし、仮に「V字回復」したとしても、それはあくまでも「変化の方向」だということに注意すべきでしょう。前年の労働時間が異常に減った反動なのです。こうした時期には、「水準」にも注目する必要があります。「コロナ禍前と比べてどこまで回復したか」や「働き方改革の影響が続いているか」を見るのです。

具体的には、前年同月比だけでなく労働時間指数もグラフ化してコロナ禍前と比べたり、各月の指数を2年前の同じ月と比べて増減率を計算したりします。「平時」であれば、新聞に載る前年同月比の変化だけ見ていればトレンドがつかめますが、今年は一手間かける必要がありそうです。

用語解説

- 【労働組合】:労働者が労働条件の維持・改善や、経済的地位の向上などを目的としてつくる団体。日本国憲法第28条は、労働者が労働組合を結成する「団結権」や、雇い主側と団体で交渉する「団体交渉権」などを保障している。

- 【連合】:日本労働組合総連合会の略称。官公庁や民間企業などの労働組合団体が合同して結成された。加盟組合員は約700万人。

- 【毎月勤労統計調査:厚生労働省がとりまとめる、雇用や給与、労働時間などの動向を明らかにするための全国調査。常用労働者を5人以上、雇っている事業所が対象。速報と確報があり、おおむね毎月上旬に2カ月前の速報、下旬に確報が発表される。略して「まいきん」と呼ばれる。

- 【労働基準法】:労働者を保護するため、労働時間や賃金、解雇などについて雇い主が守らなければならない条件を定めた法律。近年は労働時間に関する規制が強化されている。

- 【労働基準監督署】:厚生労働省の出先機関で、労働基準法などに基づき企業をはじめとする事業所を監督している。最近は不法な長時間労働やパワーハラスメントなどの取り締まりに力を入れている。

- 【指数】:数量の変化を表す手法の一つ。経済統計では基準になる時点(年や月など)の数値を100とし、対象となる数値を比率で示す。消費者物価指数、鉱工業指数などに用いられる。官公庁の統計では基準年が定期的に変わるので、データを長期で比較する場合は注意が必要。

- 【景気のピーク】:景気の山(ピーク)と谷(ボトム)については、専門家からなる内閣府の組織が各種の経済指標から判断し、「景気基準日付」として発表している。直近の谷は2012年11月で、山は暫定的に2018年10月とされている。

- 労務・制度 更新日:2022/04/14

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-