雇用情勢の「先」を読む経済統計 生活を左右する「懐具合」〜賃金指数

賃金に関する統計で最も重要なのは、厚生労働省が発表する毎月勤労統計です。専門家の間では、略して「まいきん」と呼ばれます。対象になるのは5人以上の事業所です。この調査では、賃金の他に労働時間なども調べていますが、それについては回を改めて説明しましょう。

この統計には速報と確報があり、おおむね毎月上旬に2カ月前の速報、下旬に確報が発表されます。例えば2020年9月の速報は11月6日、確報は11月25日に発表されました。

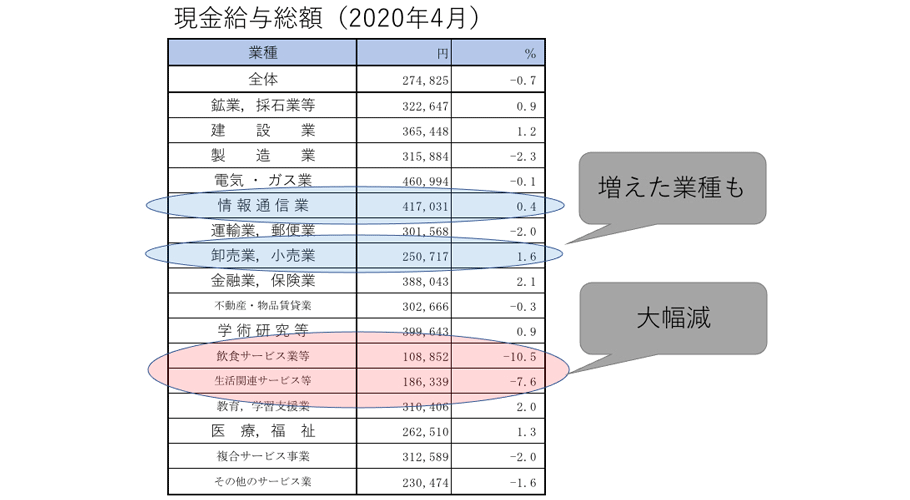

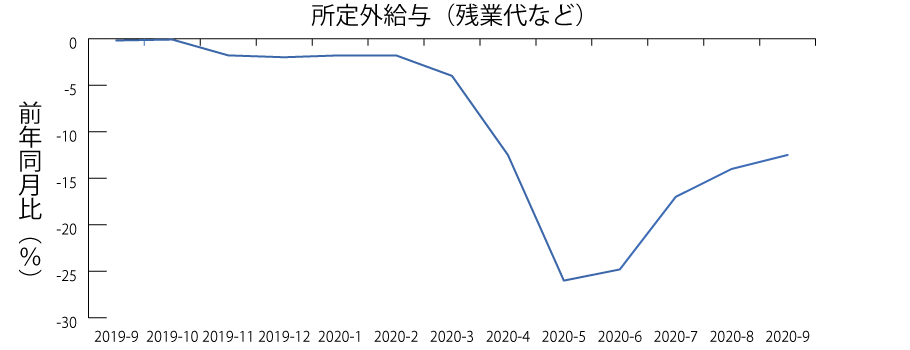

この統計のうち、まず注目したいのは「現金給与総額(1人平均)」です。「総額」とあるのは、基本給のほかに、残業や休日出勤の手当て、ボーナスなども含んでいるからです。また、家族手当や通勤手当などもこのなかに入ります。つまり、働く人が会社から受け取るお金の平均額だと言っていいでしょう。ただし、所得税や社会保険料などを支払う前の額なので、実際の手取りはこれより少なくなります。

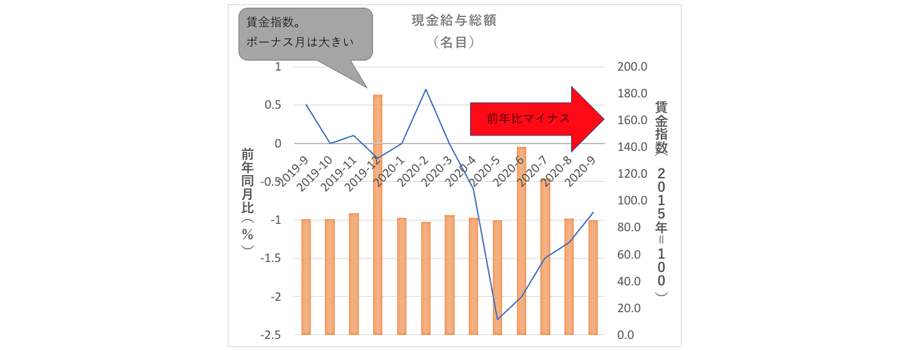

現金給与総額は「27万3466円(2020年10月の速報値)」のように額でも発表されますが、データの傾向は「賃金指数」で判断します。これは、2015年の平均を100とした場合、その月がいくらになるかを示した値です。季節調整値も発表されるので前月比で見ることも可能ですが、新聞では一般に前年同月比を取り上げます。

実際の推移を見てみましょう。

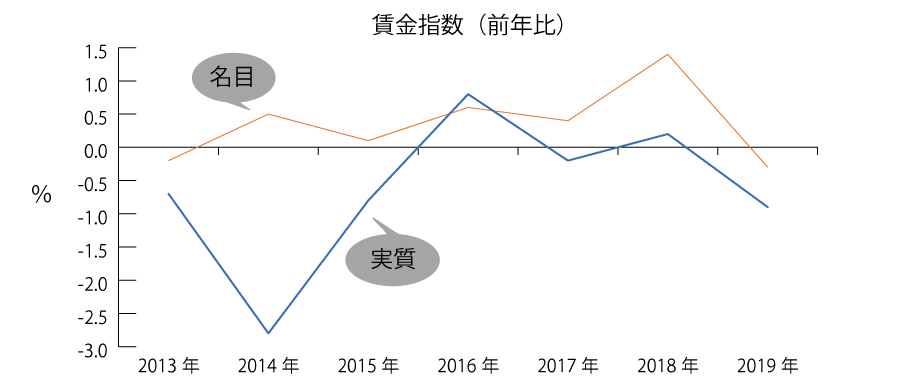

以上のように、月ごとの変化は前年同月比の増減を見ればだいたい分かります。ただ、年単位で賃金の傾向を見る際には、注意しなければならないことがあります。

例えば、1年で給与が2倍になったとしても、物価が3倍になっていれば実際に買うことができるモノやサービスの総量はむしろ減ってしまいます。つまり、給与の額が増えただけでは本当の意味で賃金が上がって生活が豊かになったかどうかは分からないのです。

そこで登場するのが物価動向を加味した「実質賃金」という指標です。具体的には、すでに説明した現金給与総額の伸び率から物価上昇(インフレ)率を差し引きます。こうすることで、給与で買えるモノやサービスの総量が増えているか減っているかが分かるのです。

なお、こうした操作を加えない元の値は、「名目賃金」と呼びます。

過去7年間の名目賃金と実質賃金をグラフにすると違いは明らかです。実額(名目)だけ見れば、日本の賃金は2013、2019年を除いて増えています。ところが実質を見ると、逆に増えているのは2016、2018年だけです。つまり、給与明細に書かれている額は増えていても、物価の上昇を差し引くと実質的には減っている年の方が多かったのです。

私たちは給与明細を見るとき、物価の動きまで考えません。しかし、額が増えているにもかかわらず、実際に買えるモノやサービスが減ったり増えなかったりすれば、「なぜ生活が豊かにならないのだろう」と不思議に思うはずです。現在の日本は、まさにそんな状態が続いているのです。

用語解説

- 【毎月勤労統計調査】: 厚生労働省がとりまとめる、雇用や給与、労働時間などの動向を明らかにするための全国調査。常用労働者を5人以上、雇っている事業所が対象。業種別のほか、パートタイムと一般労働者など雇用形態別のデータなども発表される。

- 【物価上昇率】: インフレ率とも言う。消費者物価が前年に比べどれだけ変化したかを示す指標。インフレ率が上がると同じ額のお金で買えるモノやサービスの量が減る。このため、国民総生産(GDP)など金額で表す統計については、長期の傾向を物価変動の影響を差し引いた「実質値」で判断する。

- 【季節調整値】: 統計から、気候や年中行事などによって毎年決まった時期に起きる変化の影響を取り除く処理。(前年比ではなく)前期比の増減を計算する場合は、この季節調整値を用いる。略して「季調値」などと呼ぶこともある。

- 【先行指標】: 経済指標には、足元の状況を示す「一致指標」、変化を先取りする「先行指標」、遅れて変化し、確認などに使われる「遅行指標」の3種類がある。

- 経営・組織づくり 更新日:2022/01/25

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-