【会員限定】ウィズコロナ時代の新卒採用のポイントは? いま、学生が大切にしている価値観を知っておこう

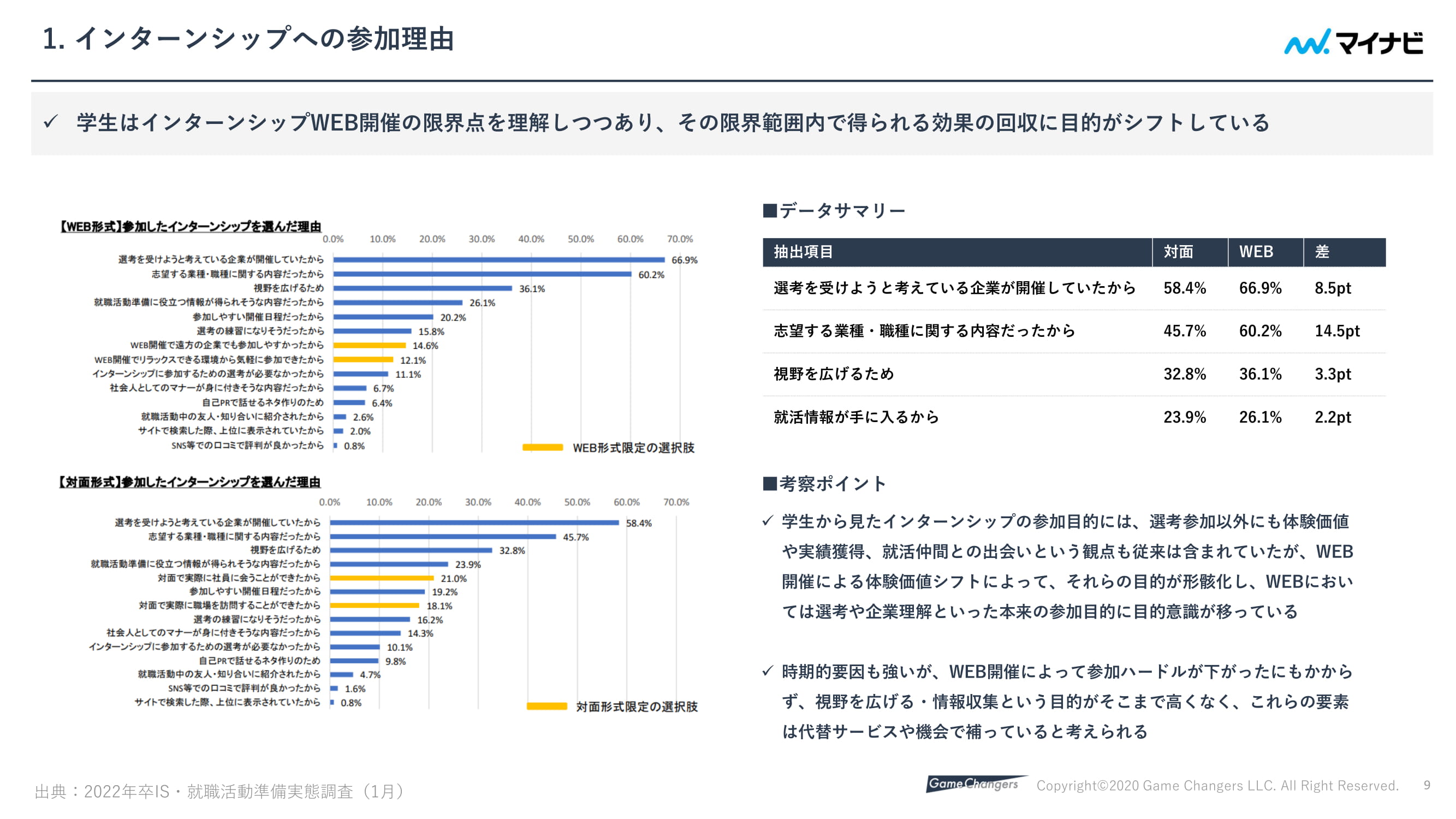

データを見ると分かるように、ウェブ形式であっても対面式であってもインターンシップに参加する最も大きなモチベーションは「選考を受けようと考えている企業が開催していたから」となっており、一見、大きな変化はないように見えます。

が、今年の状況を踏まえて数字を見ると、ここには大きな変化があると前川さんは言います。

「ウェブ開催の大きなメリットである参加ハードルの低さを活かして、情報収集目的で『広く浅く』参加する学生が増えるとの予測も当初は挙がっていましたが、実際には自分の興味分野にある企業を深堀りするような動きをとる学生が多く、情報収集目的でのインターンシップ参加は思ったほど多くありません。

裏を返せば、これまでインターンシップの参加価値として大きな比重を占めていた体験そのものの価値、就活仲間との出会いなど付加価値要素がウェブ開催になったことで抜け落ち、目的が選考や企業理解といったインターンシップ本来の目的に移っていることを示しています」(前川さん)

さらに、インターンシップに参加する学生の持っている「情報」にも大きな変化があると言います。

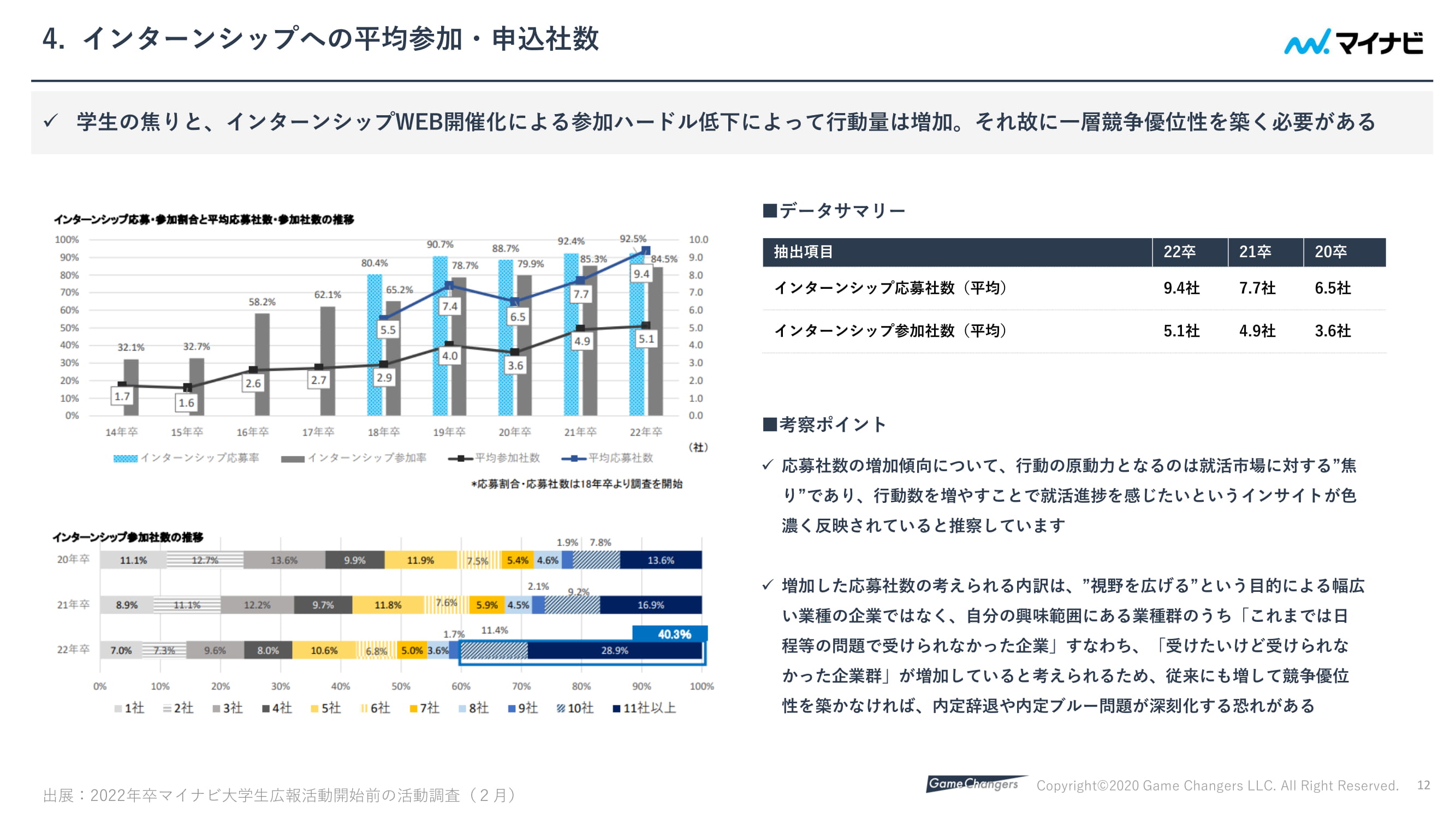

「ウェブ形式のインターンシップは日程調整が容易なことから、自分の興味範囲にある企業群から複数を受けるという行動が目立ちます。つまり、これまで5社のインターンシップにしか参加できなかった学生が、10社のインターンシップに参加することもできるということです。それだけ競争優位性が求められます」(前川さん)

また、もう一つの理由は「インターンシップ参加社数」の数字に現れる学生のインサイトに隠れていると解説します。

「インターンシップの応募社数が大きく伸びたのに対し、参加社数は微増にとどまりました。これは、インターンシップの選考に落ちた学生が多いことを示しています。これもまた学生の焦りを生み、『縦に深堀り』する学生ばかりでなく、『横の広がり』を意識して周辺分野の企業へもアプローチを始める学生が増えるでしょう。

つまり、インターンシップに来た学生が本当に自社や自社の業界を志しているかは不透明です」(前川さん)

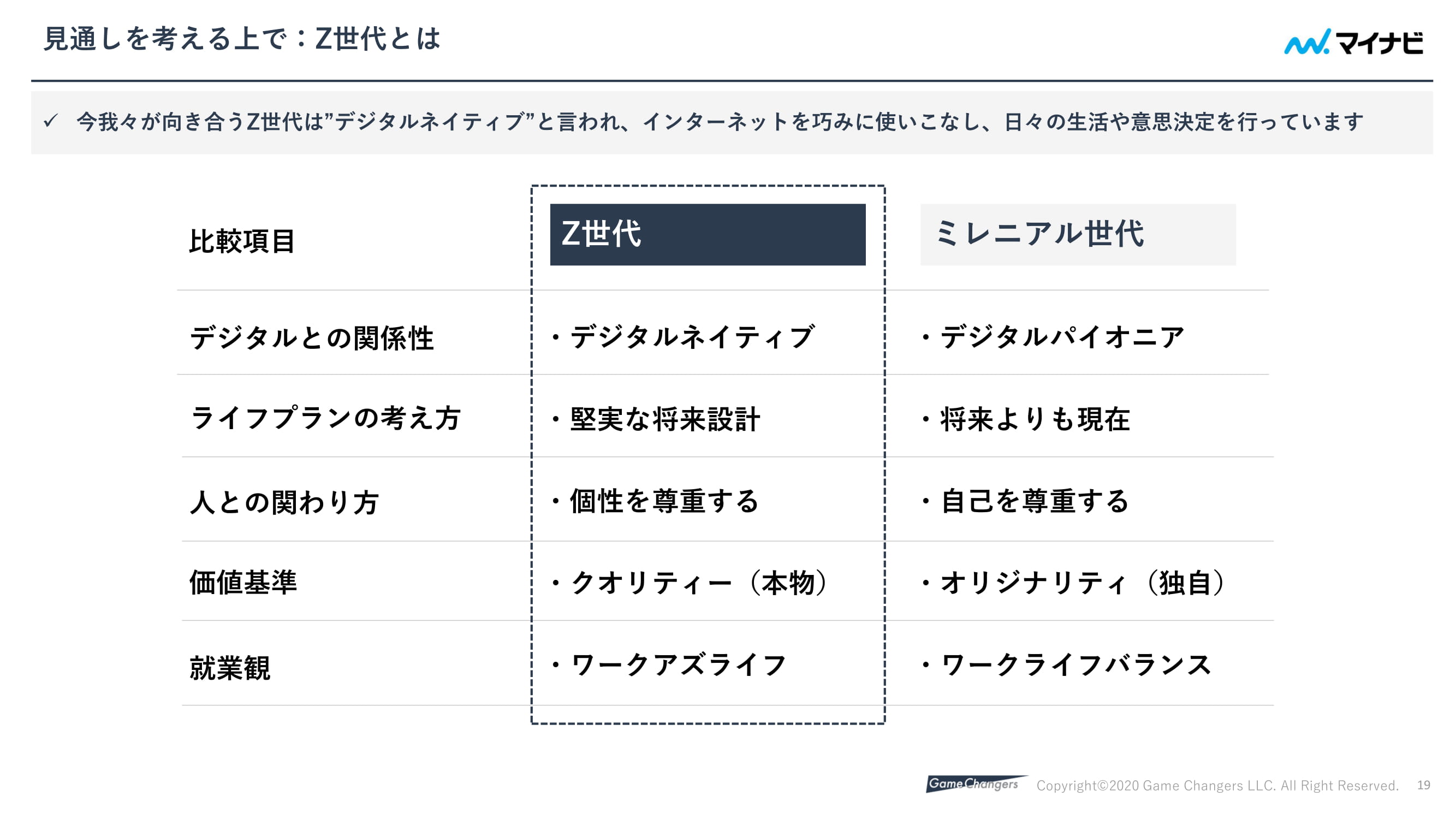

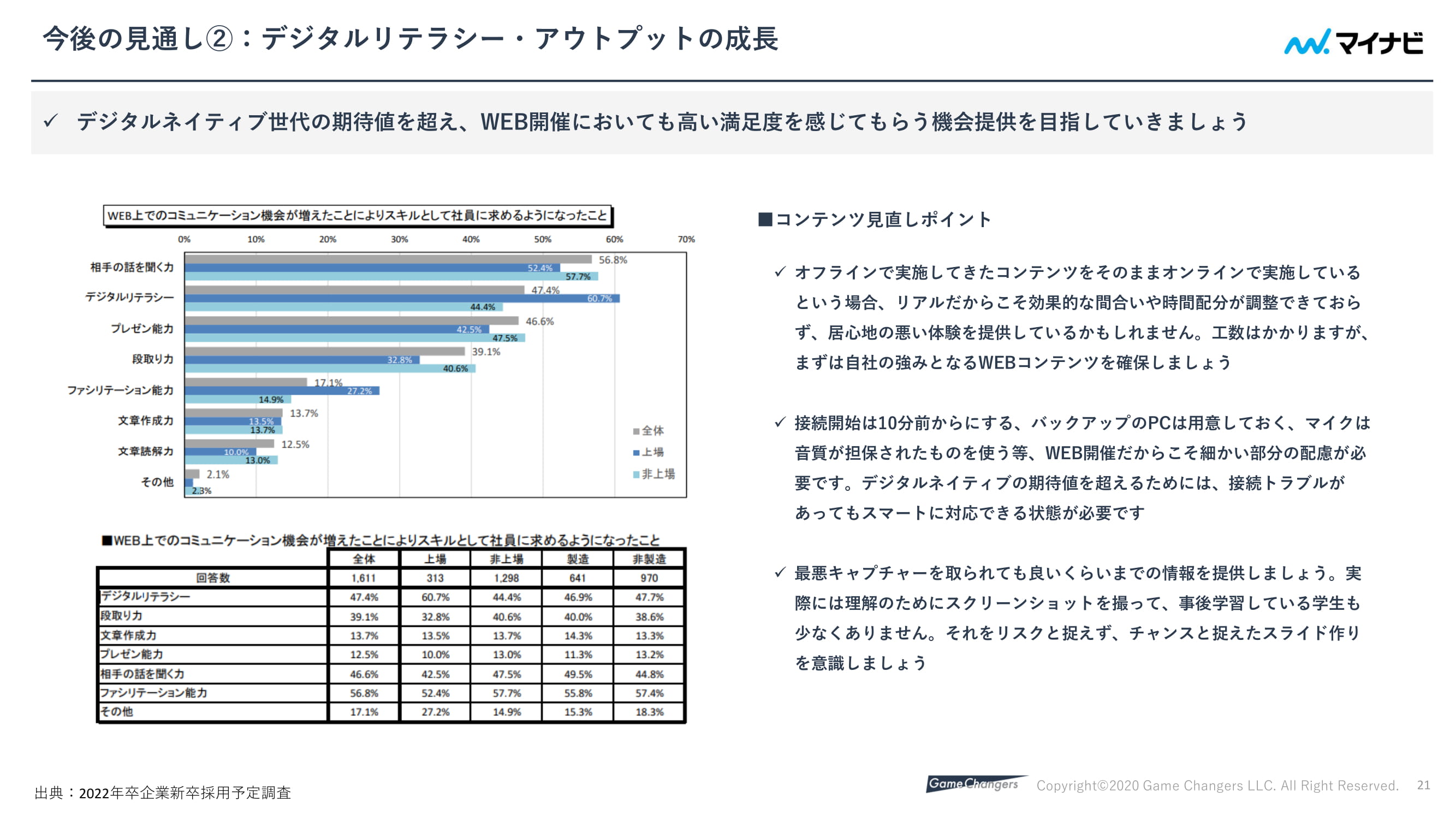

これまでの常識として、インターンシップに参加した学生は確度の高い選考母集団を形成すると考えられてきました。が、Z世代の特長とコロナ禍における就職活動の変化によって、単純にそうとも言えない状況が生まれているようです。

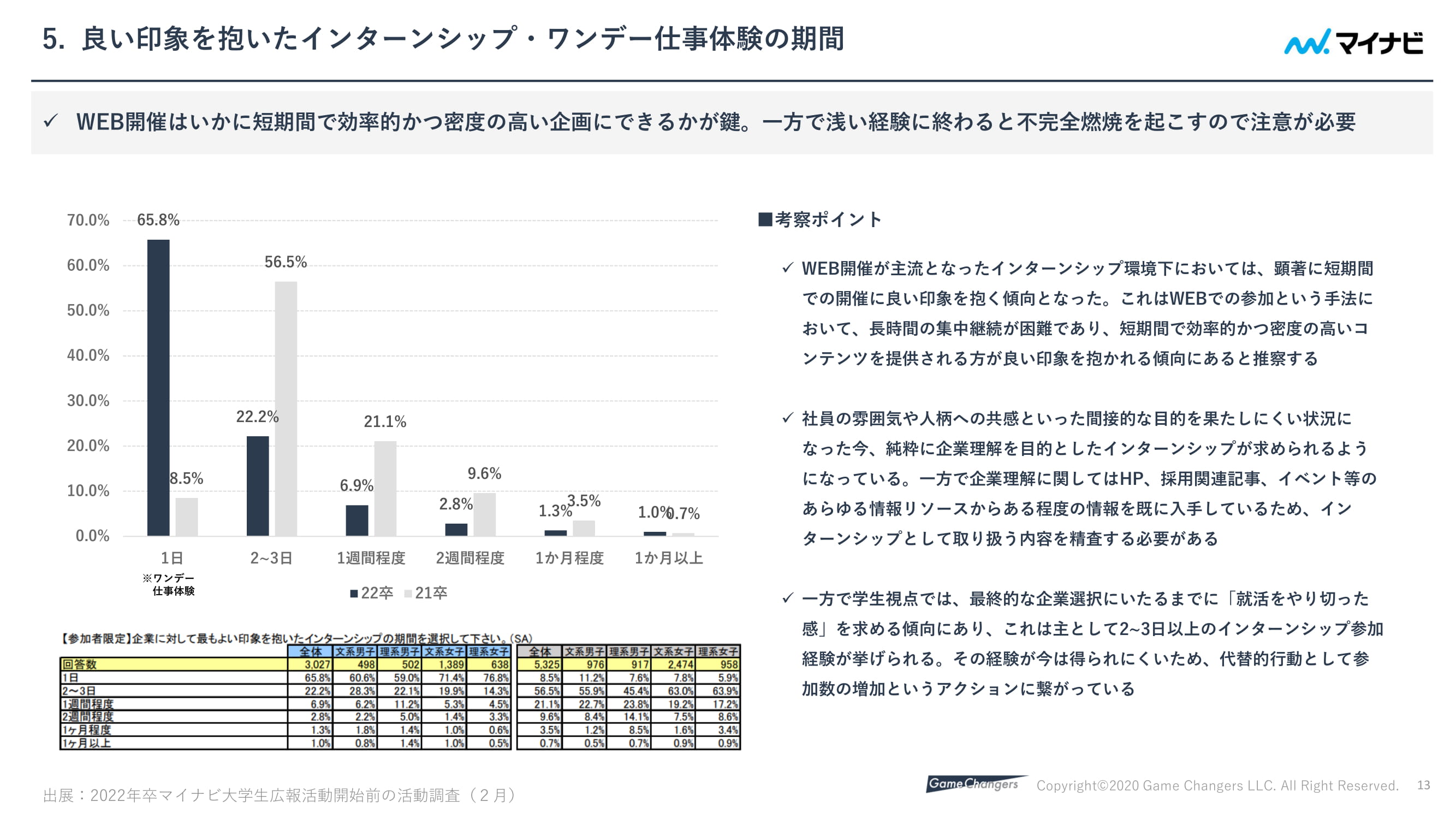

「企業に対して最もよい印象を抱いたインターンシップの期間」についてのアンケート結果を22年卒と21年卒で比較したグラフです。

22年卒ではワンデー仕事体験が大きく伸び、逆に2―3日やそれ以上の長期インターンで満足度が大きく低下していることがわかります。

「従来であればインターンシップといえば最低でも2−3日、長ければ1カ月以上という期間をかけることが学生の満足度につながっていましたが、その状況は大きく変化しました。

この理由として、まず『オンラインで何時間も画面を見る』ことで集中力が途切れてしまうことが挙げられるでしょう。学生からも『画面が暗転して自分が反射して見えたとき、自分は何をやっているんだろうと疑問を抱いてしまう』という声が上がりました」(前川さん)

そして、先ほども解説された「学生側は事前に十分な調査をしている」ことも理由であると言います。

「社員の人柄や会社の雰囲気を知る、というインターンシップでこれまで重視されてきた付加的な体験価値が期待できないため、学生側は『選考のために参加する』『事前に調査した情報を確認するために来ている』という傾向が強くなっています。なので、短期間で効率よく密度の高いインターンシップに対する満足感が高く出ているんです」(前川さん)

このような状況下で、企業側はインターンシップで何を学生に提供するべきなのでしょうか。

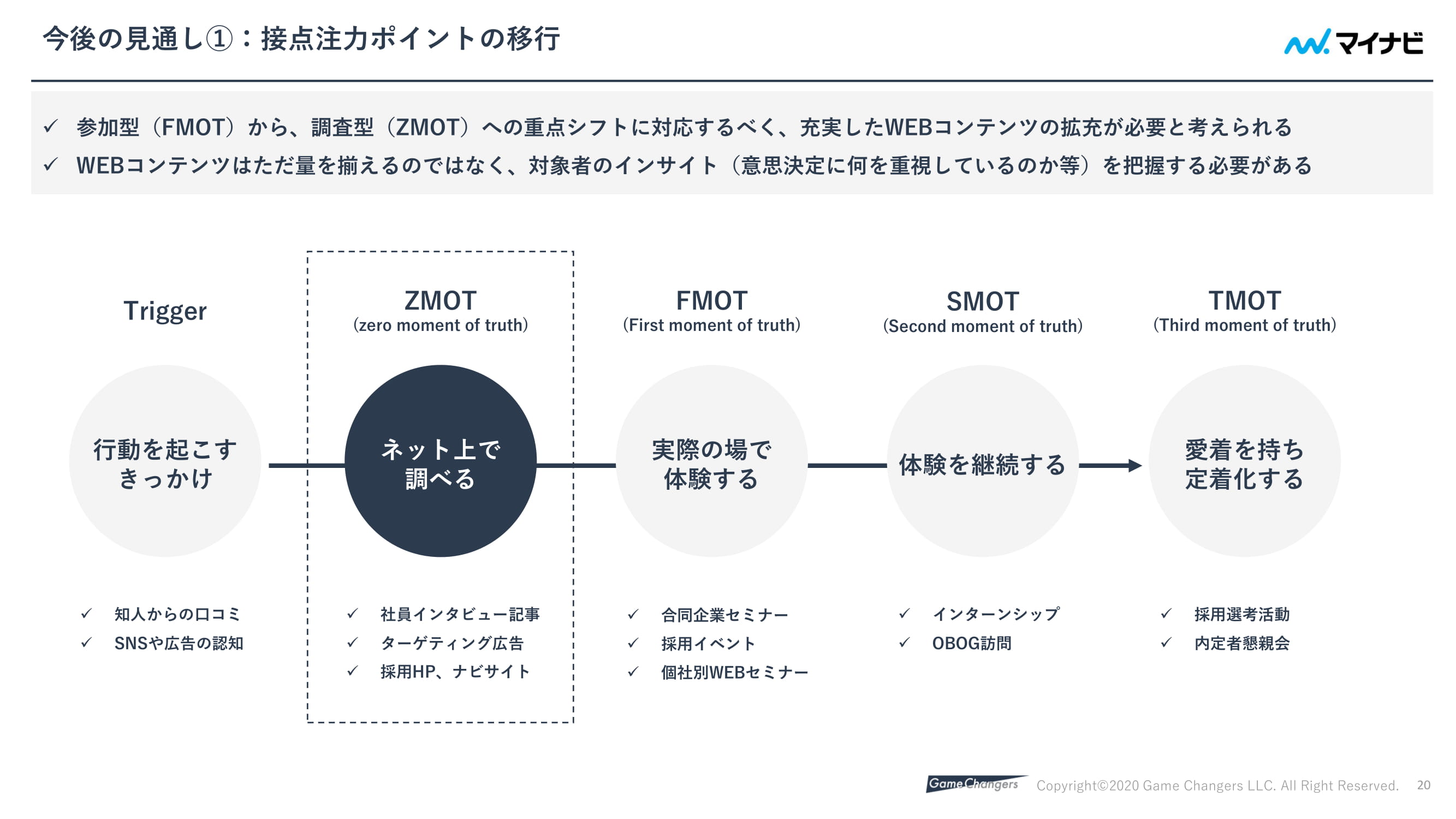

そのヒントとして、マーケティング用語である「ZMOT※」を挙げ、こう解説しました。

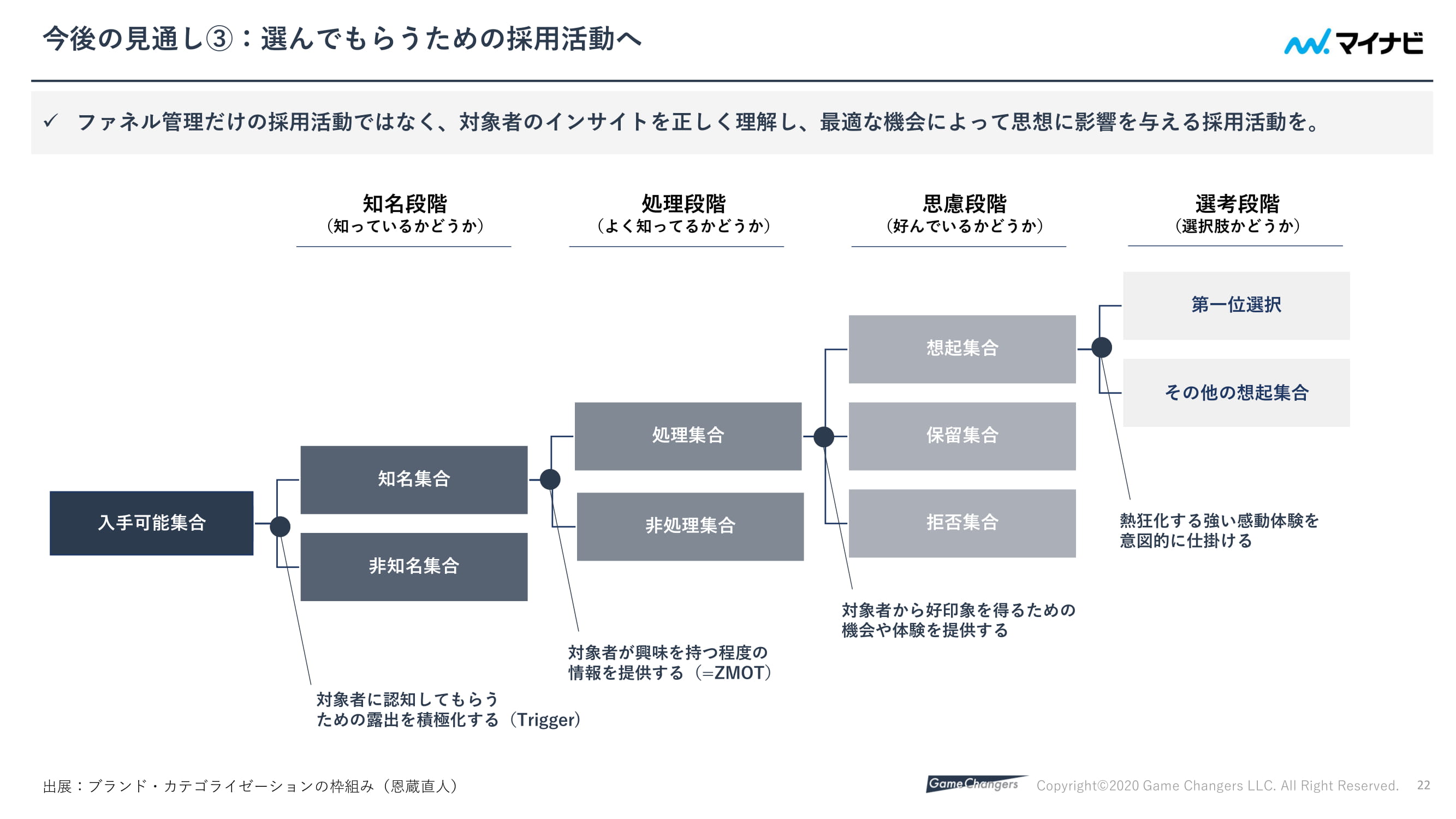

それは、基本に立ち返った「コンテンツの快適さ」だと言います。

「学生に話を聞くと、企業側がウェブでのインターンシップや説明会、面接の実施に不慣れだと『この企業に入って本当に大丈夫かな』と不安を抱くという声が多く聞かれます。これからリモートワークが広がっていくであろうことを見据えるとなおさらです。

その時、不安を覚える閾値は『大学のオンライン授業よりも快適かどうか』にあるんです。これは大学のオンライン授業が特別に快適だというわけではなく、学生が普段接しているオンライン環境よりも劣っているものに強い不安感を抱いているということですね」(前川さん)

続けて前川さんは、その「不安」を抱かれない方法として具体的な3つのTipsを示しました。

「まず、オフラインのコンテンツをそのまま流用しているパターン。リアルの場では活きていたであろう『間』がオンラインでは活きてこない、グループごとに分けた議論をリアルでは俯瞰して見られていたものが、オンラインだとそうはいかない… さまざまな理由でオフライン用コンテンツの流用はいい結果を生みません」(前川さん)

そして次が、機材トラブルへの対応です。

「学生側は、遅刻してはいけないと考えて早めにオンライン環境にログインしようとします。その時、まだURLが開いていないと『URLを間違えたかな』など不要な不安を抱かせてしまいますので、10分前には開けておくようにしましょう。

また、ネットワークやPCに起因する不可抗力的なトラブルに対応するためのバックアップを用意して、いざという時にスムーズに移行できるようにしておくこと、高音質なマイクを使って耳へのストレスをできるだけ減らすことも重要です」(前川さん)

そして最後が「スクリーンショット」への対策です。

「学生がオンラインでのインターンシップや説明会の良い点として挙げるのが『自分のペースで知らない言葉を調べながら参加できること』です。対面式では、その場でスマホを取り出して調べることはできませんからね。

加えて、画面のスクリーンショットを撮ってあとで見返すことができるのも、オンラインの大きなメリットです。スクリーンショットを保存されても困らない程度の内容に留めるといった安全対策も必要ですが、一方で保存してもらったとき、あとで役に立つように図解やグラフを多用したわかりやすいものにしておくことでポジティブに活用することができるでしょう」(前川さん)

オンラインでのインターンシップで画面のスクリーンショットを撮られることに不安を覚える企業の担当者の方もいらっしゃると思いますが、そこを逆手にとって理解を深めるためのコンテンツとして活かすというアイディアでした。

22年卒のインターンシップに関する数字から読み解いた動向、そして企業がとるべきアクションについてのアドバイスが詰まったセミナーでした。

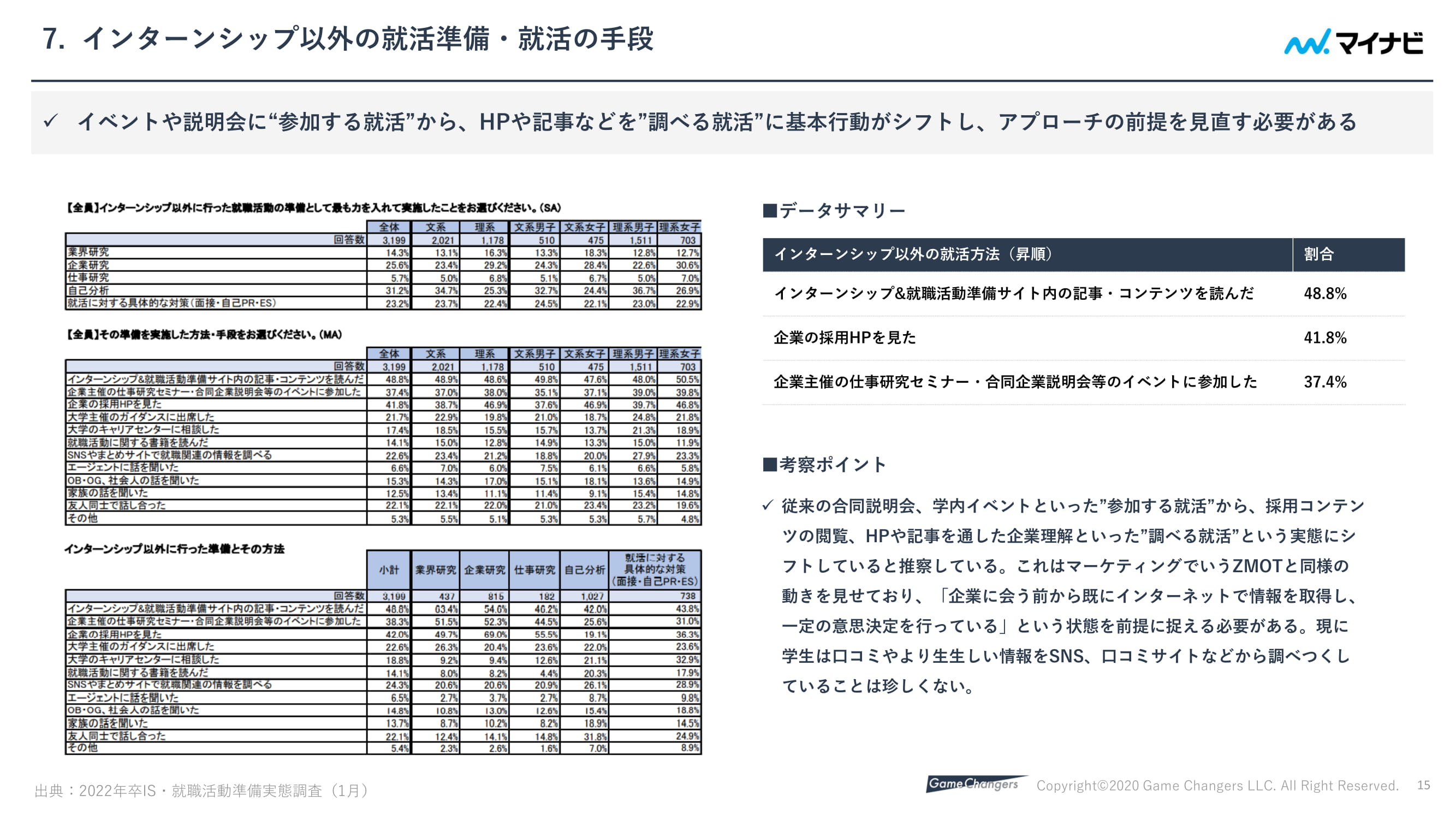

「調べる就活」へと大きくシフトした22年卒、そしてそれに続くであろう23年卒以降の学生に対しては、これまで通りの情報提供では遅れをとってしまう可能性があります。

「ZMOT」を意識した充実した情報提供、それを補完してさらに魅力を伝える密度の高い効率的なインターンシップ。この2つを意識するだけでも、新卒採用戦略は大きく変わるのではないでしょうか。

セミナーの終盤に、受講者からこんな質問が挙がりました。

「結論として、いま学生が大切にしている価値観をどう捉えればいいのでしょうか?」(受講者)

この質問に対する前川さんの回答を最後にご紹介します。

「学生は限られた手段、環境の中でなんとか自分の目指す企業を見つけ、就職しようと努力しています。それでも、様々な不安があるでしょう。その不安の解消を企業側もまた限られた手段の中から精一杯にやってくれている。そう感じた企業には恩も感じるし胸が打たれる、と話す学生は少なくありません。不安解消、そのための情報提供と設計を心がけてください」(前川さん)

- 人材採用・育成 更新日:2021/06/22

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-