就活生における企業の認識枠組みを探る - マイナビ就職人気企業ランキングデータを分析する -

(1)文系データ

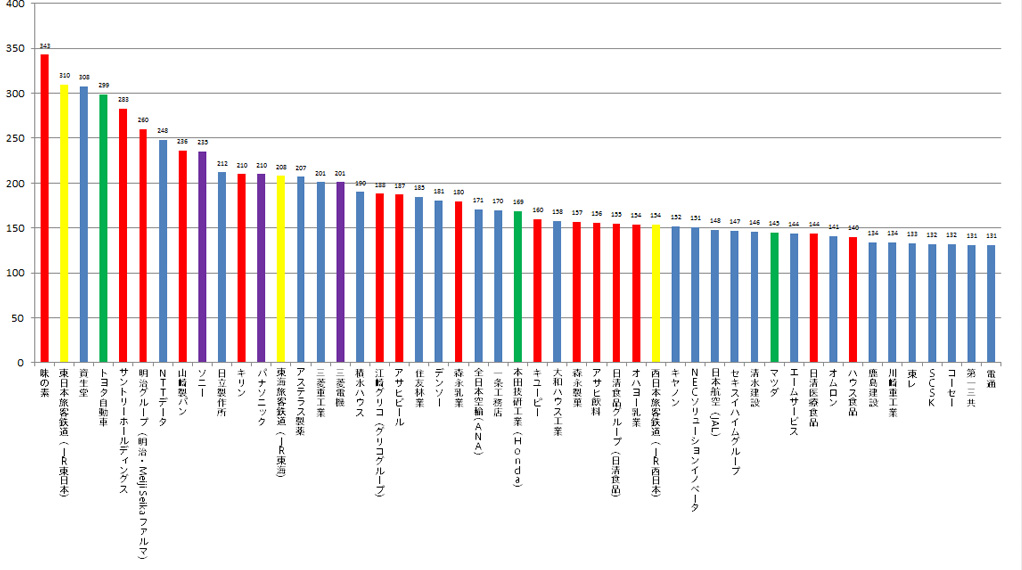

マイナビが1978年以来毎年実施している「マイナビ大学生就職企業人気ランキング」において、男女を合わせた文系総合カテゴリーでJTBグループが9年連続トップとなった。このランキングは、2017年3月卒業見込みの全国大学3年生、大学院1年生を対象にした33,630名の回答による結果である。もちろん個々人で考え方は違うが、そのときの就活生の多くがいかに企業をみているのかを知る手がかりとなるユニークなデータである。 早速、図1をみてみよう。ANA、エイチ・アイ・エス、JALと続き、旅行業界(図中赤)、航空業界(図中橙)の人気は相変わらず高い。銀行(図中黄緑)、保険(図中緑)、広告代理店(図中紫)も上位を占め、特定の業界への人気集中がおきていることがランキングから読み取れる(図1)。また、特定の業界のなかでも特定の企業、つまりシェアトップかそれに次ぐ企業の人気が高い。人間の記憶には限界があるので、情報接触や露出が多く印象が強い企業が記憶に残るマインドシェアの法則を当てはめれば、そのとおりの結果といえる。 しかし、それだけで就職人気が決まってしまうということは、就活生がしっかりと企業研究、業界研究ができていないことの裏返しとも考えられる。

ここで気になるのは認知度が高く、就職人気も高いはずの総合商社のランキングである。上位50社にはいっているのは伊藤忠商事のみで、三菱商事、三井物産、住友商事などははいっていない。時代の世相を反映してランキングがある程度変化するのはわかるが、花形業界にもかかわらず、このような状況になっているのはなぜか。商社が持つ採用ハードルが高いイメージや仕事の激しさのイメージが強く影響しているのかも知れない。日本を代表する企業だからといって、学生の就職人気度が上がるわけではないようである。 このランキングにどのような背景があるのかを考えてみるのも面白い。ここでわかるのは、学生がその情報に接触しやすい業界や企業に人気が集中するということ、そして業界というカテゴリーが強く影響しているということである。そのカテゴリーの中でも一部トップシェアに近い企業だけに人気が集中するということがおきている。

(2)理系データ

理系のランキングはどうだろうか。上位50社のなかでの食品業界(図中赤)の企業の登場が著しく多いのが特徴である。文系データでは特定の業界が上位に集中する現象がみられたが、理系データでそのような傾向はない。鉄道業界(図中黄)のJR東日本、JR東海、JR西日本をみても、自動車業界(図中緑)は、トヨタ自動車、本田技研工業、マツダをみても、これらが特に50社のなかでの上位に集中しているわけではない。この結果は、理系学生の就職人気投票の背景には、自分の専門分野のなかでの選択行動があることを想像させる。

文系に比べて専門性と仕事の関係が明確なだけに特定企業、特定業界への集中が起こりにくいと考えられる。ただ、食品業界については、理系女子の票が大きく影響している。文系総合は、男女で別にみた場合も総合の結果とよく似ているが、理系の場合は状況が大きく異なる。理系男子と理系女子が全く違う企業に投票したものが混ざり合っている。

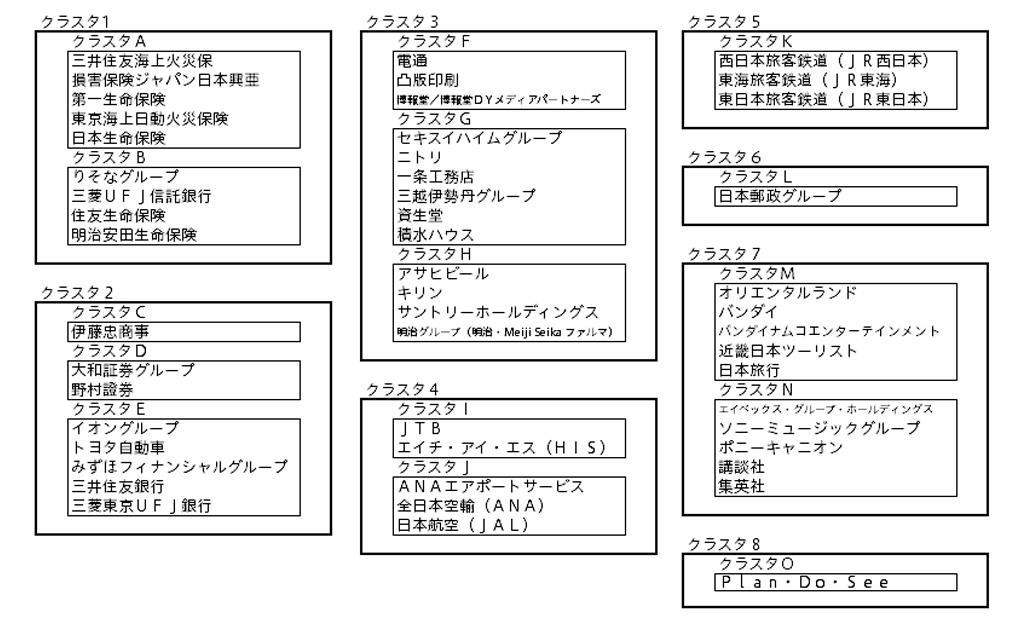

クラスタを少し多めに15分類したものが、クラスタA~Oである。さらに絞り込んで8分類にしたものがクラスタ1~8である。企業名を枠線でくくってある。クラスタA~Oで分類された枠内をみると、若干異質な企業がまじっているクラスタはあるものの、ほぼ業界ごとのクラスタに分かれている。旅行企業がクラスタIとクラスタMと分かれて分類されている点は面白い。JTB、エイチ・アイ・エスはANA、JALに近い認識をされる一方、近畿日本ツーリスト、日本旅行はオリエンタルランド、バンダイナムコエンターテイメントに近い。前者は「国際的な仕事ができる」という項目に強く反応した結果である。 学生が就活の際に、ここで使用した18項目の要素を重視して企業を選ぶとすれば、このクラスタが就職を希望する企業の考慮集合であると考えることができる。

(2)理系データ

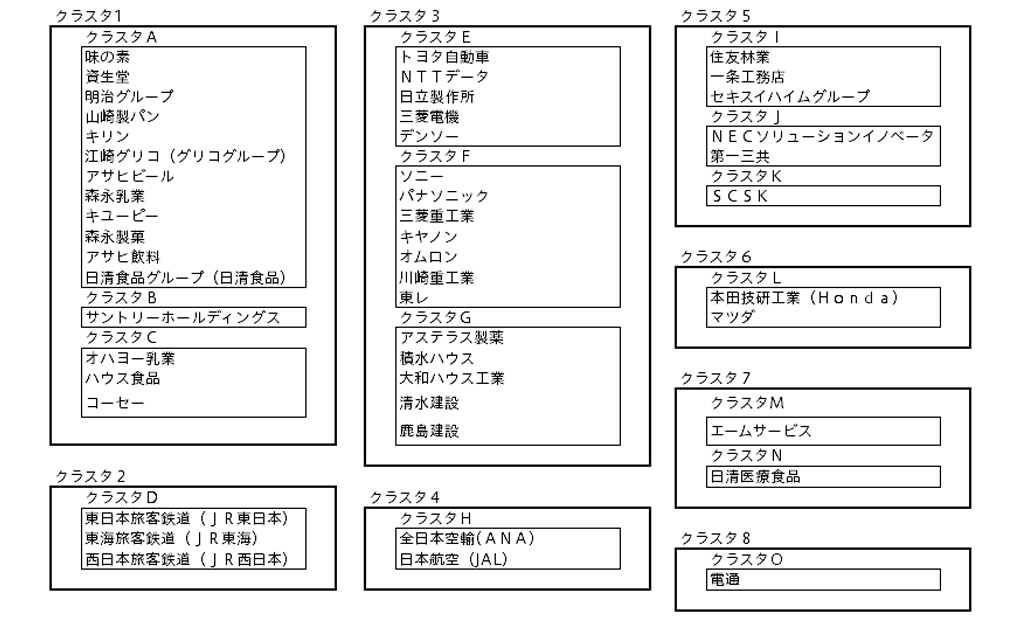

理系のクラスタ分析の結果を図4に示す。文系データと同様に15分類したものがクラスタA~Oである。クラスタ1は食品業界でまとまっている。資生堂、コーセーといった化粧品メーカーもこのクラスタに混じっているのは興味深い。トヨタ自動車はクラスタEで日立製作所、三菱電機と同じグループであるが、本田技研工業とマツダはクラスタLでまとまっている。就活生にとってのトヨタ自動車のポジションは、他の自動車メーカー―とは少し違っていることがわかる。

就活生からみた場合には、企業は選択する対象である。日常の買物と一緒にするわけにはいかないが、数多くの選択肢のなかから一つを選ぶプロセスには共通するものがあるはずである。多様な事業を展開している企業ほど、どのようなカテゴリーに紐づけて認識されているかを知ることは重要である。採用活動における競争相手がはっきりする。とくに業界カテゴリーから外れて認識されている場合、このようなクラスタ分析の結果から得られるものは多い。 今回はランキング上位50社のデータを使用して、就活生からみた企業のカテゴリーがあるのではという視点からカテゴライズの状況をみた。さらに枠を広げて分析すれば、より多くの示唆が得られるだろう。

- 人材採用・育成 更新日:2017/03/15

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-