学生の地元意識から考える地方大学の就職~東北エリアと九州エリアの比較~

地方大学における就職に関連する近年の動きとして、「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」から「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」への発展があります。

この事業は、各大学の強みを生かしつつ、地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の創出することが目的の一つとされています。

就職は、環境側の要因と個人側の要因を考慮する必要があります。当然のことながら、景気や産業などの雇用環境は大きな影響を与えます。しかし、仮に、雇用環境が整っても若者がそれを選択しないという可能性もあります。学生個人がどれほど地元を希望するのかという地元意識にも注目する必要があります。

本稿では、マイナビの調査を用いて、「学生はどこまでの範囲を地元として捉えているのか」について注目してみたいと思います。自県だけでなく自県以外の就職も視野に入れた支援を行う際に有効な資料となることが期待できます。マイナビは、「大学生Uターン・地元就職に関する調査」を毎年実施しています。この調査では、「あなたが「地元(Uターン先含む)」だと認識する範囲の都道府県を選択してください。」(複数回答可)という項目があり、都道府県(以下、県と表記)ごとに、地元と認識している割合が20%以上を示した県を抽出しています。本稿では、過去4年分のデータ(2018年卒、2017年卒、2016年卒、2015年卒)を集約し、一度でも抽出された県を、「自県以外で地元と認識する県」とみなすことにします。この県の数が多いことは、学生が地元と認識する範囲が地理的に広いことを意味します。本稿では類似する特徴がみられた東北エリアと九州エリアの結果を解釈してみたいと思います。

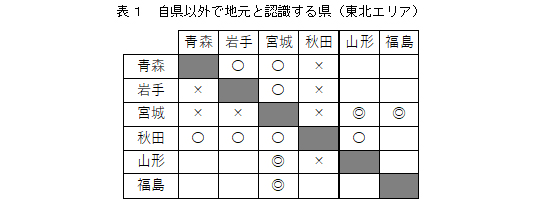

いくつかの特徴が見て取れます。まず、東北エリアの学生は宮城を地元と認識していることです。また、自県以外でお互いに地元として認識しているのは、「宮城-山形」「宮城-福島」のみであり、それ以外は、一方向的であることが分かります。たとえば、青森は岩手を地元として認識しているのに対して、岩手は青森を地元とは認識していません。本稿ではこのような状態のことを一方向的と呼ぶことにします。ある県から別の県への地理的な距離は、どちらからどちらに移動しても同じです。しかし、地元と認識するかどうかには、主観的な評価が介在していることが考えられます。以降には、このことを分かりやすく示すために表を作成することにします。

東北エリアを対象にして、自県以外で地元と認識する県を示します(表1)。スポーツの総当たり戦と同様に、〇×を用いることにします。一番左の列が自分のチーム、一番上の行が対戦チームとイメージするとわかりやすいかもしれません。秋田は青森を地元と認識しているにもかかわらず、青森は秋田を地元とは認識していないように、一方向的な認識の場合は〇と×で表記しました。また、双方の県でお互いに地元と認識している場合は◎で表記しました。双方の県でお互いに地元と認識していない場合は空欄にしました。

学生に自県以外に就職先を広げて欲しいと考える就職担当者がこの表を活用する際には、◎で示された県が最もターゲットになりうることを意味します。地元で就職したいと考える学生に、他県の就職情報を提供する際、その県は、地元を離れるという負担感が少ない可能性があります。ただし、◎で示された県がターゲットになりうることはすでに自明のことであり、手が尽くされているかもしれません。〇で示された県が2番目のターゲットになりうることを意味します。産業構造や交通網などの条件を考慮し、新規開拓のために、ひとつの指針にするという使い方ができるかもしれません。×で示された県は、自県以外に就職先を広げて欲しい時に、地元就職を希望する学生に対しては、地元を離れるという負担を感じる県といえます。しかし、逆に、他県から自県に来てほしいと考える就職担当者にとってみれば、活用できる情報になるかもしれません。例えば、山形を例にしてみると、◎の宮城は重要なターゲット県であることがわかります。「山形⇒宮城」という他県への就職を促すことも、「宮城⇒山形」という他県から自県への就職を促すことも、比較的やりやすいかもしれません。それでは、×の秋田はどうでしょうか。山形の学生は秋田を地元とは認識していません。しかし、秋田の学生は山形を地元として認識しています。×で示された県は、他県から自県へ就職を促す際に、ひとつの候補になるのではないでしょうか。

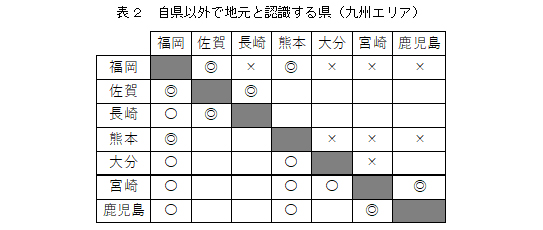

九州エリアの結果を表2に示します。九州エリアの学生は福岡を地元と認識していることが分かります。隣接県である佐賀、熊本、大分だけでなく、長崎、宮崎、鹿児島でも福岡は地元と認識しています。自県から離れても九州からは離れたくないというような考えがあるのかもしれません。また、大分、宮崎、鹿児島の学生は熊本を地元として認識しているのに対して、熊本の学生は大分、宮崎、鹿児島を地元としては認識していません。地元就職を希望する熊本の学生にとっては、大分、宮崎、鹿児島は地元を離れる負担を感じる県になる可能性が高いですが、大分、宮崎、鹿児島の学生を熊本に促す際には、地元就職を希望する学生であっても負担感は小さいのかもしれません。

本稿では、「自県以外で地元と認識する県」の特徴を見てきました。東北エリアにおいては宮城が、九州エリアにおいては福岡が地元と認識される県でした。ただし、同エリアにおいてこれらの県が重要なターゲットであることは自明のことと思われます。

また、本稿では、双方の県でお互いに地元と認識している場合は◎で、一方向的な認識の場合は〇と×で表記しました。ここから分かったことは、自県の学生は他県を地元と認識していなくても、他県の学生は自県を地元と認識している可能性があるということです。たとえば、地方の大学の就職担当者は、自県の学生がどのあたりまでを地元と認識しているのかについて、おそらく感覚的に理解していると思われます。今回は取り上げませんでしたが、自県の中でもより限定的なエリアで捉えているケースもあると思われます。しかし、「うちの学生は、その県まで地元とは捉えていない。だから、その県に対するアプローチは有効ではない。」と解釈していたならば、他県から自県に就職を促す支援の可能性を見逃しているかもしれません。その県の学生は自県を地元と認識している可能性があるためです。当然のことながら、雇用環境面の要因もありますが、学生個人側の要因、すなわち、地元意識の面では、学生が興味を持ちやすいというメリットに注目する意義はあると思われます。

- 人材採用・育成 更新日:2017/09/15

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-