たった2年半で社員数を8倍にしたベルフェイスの「採用の心得」

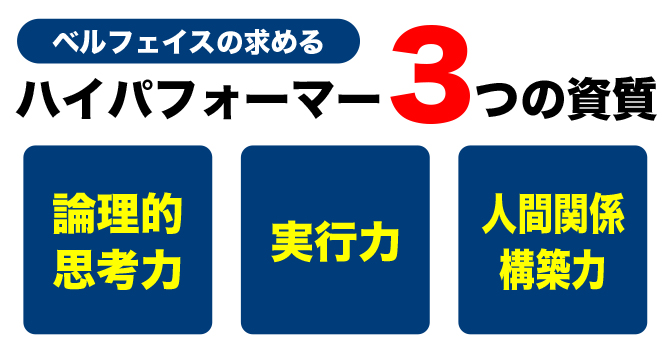

それではひとつずつ説明していきます。1つ目の「論理的思考力」をハイパフォーマーの定義にしている理由は、HPで下記のように記載しています。

<論理的思考力>

どのような仕事であれ、物事の本質をつかむための「論理的思考力」は不可欠です。本質をつかめなければ、成果につながる行動の見極めも、最適なリソース配分もできません。論理的思考力が足りなければ、1伝えるために10説明しなければならず、そして結局伝わりません。 高い論理的思考力があれば、膨大なタスクの中から優先度をつけ、どんな状況でも成果を上げることができます。彼らは1伝えれば10を理解します。繰り広げるディスカッションは本質的でエキサイティング、そしてアイデアに満ちています。

私たちはベンチャーなので変化が速く激しく、いろいろと見えない情報や変化があるなか、自分で考えたり、調べたりしながら道筋を立て、「ここを目指す」「ここをやる」と決めなければいけない場面があります。そのとき、根拠立てて物事を組み立てられるロジカルな思考が必要になるのです。ベルフェイスの取り組みが、世の中にどういった影響をもたらそうとしているのか。その「なぜ?」をきちんと考え、理解できて、行動できる人が、ベルフェイスではハイパフォーマーだと考えています。理想からの逆算だけではなく、現実から理想へ近づけていくときにも物事をひとつずつつなげていかなければならないので、「論理的思考力」を採用基準に入れています。

どのような仕事であれ、物事の本質をつかむための「論理的思考力」は不可欠です。本質をつかめなければ、成果につながる行動の見極めも、最適なリソース配分もできません。論理的思考力が足りなければ、1伝えるために10説明しなければならず、そして結局伝わりません。 高い論理的思考力があれば、膨大なタスクの中から優先度をつけ、どんな状況でも成果を上げることができます。彼らは1伝えれば10を理解します。繰り広げるディスカッションは本質的でエキサイティング、そしてアイデアに満ちています。

私たちはベンチャーなので変化が速く激しく、いろいろと見えない情報や変化があるなか、自分で考えたり、調べたりしながら道筋を立て、「ここを目指す」「ここをやる」と決めなければいけない場面があります。そのとき、根拠立てて物事を組み立てられるロジカルな思考が必要になるのです。ベルフェイスの取り組みが、世の中にどういった影響をもたらそうとしているのか。その「なぜ?」をきちんと考え、理解できて、行動できる人が、ベルフェイスではハイパフォーマーだと考えています。理想からの逆算だけではなく、現実から理想へ近づけていくときにも物事をひとつずつつなげていかなければならないので、「論理的思考力」を採用基準に入れています。

続いて2つ目の「実行力」は、論理的思考力とタイプは異なりますが、同じくらい必要な資質と考えています。HPでは下記のように記載しています。

<実行力>

物事は考えているだけでは進みません。論理的思考を形にするために、「実行力」は対となる不可欠な資質です。よく、頭はいいが口ばかりで行動しないタイプの人がいます。私たちは彼らを「評論家」と呼び、忌み嫌います。ベルフェイスに評論家は不要です。必要なのは「実行者」です。限られた情報の中でも意思決定し、力強く行動できる人材です。

物事は考えているだけでは進みません。論理的思考を形にするために、「実行力」は対となる不可欠な資質です。よく、頭はいいが口ばかりで行動しないタイプの人がいます。私たちは彼らを「評論家」と呼び、忌み嫌います。ベルフェイスに評論家は不要です。必要なのは「実行者」です。限られた情報の中でも意思決定し、力強く行動できる人材です。

ベルフェイスでは自分で考えた上で実行に移してやり切る力があることが大事だと考えています。予想外のことが起きたとしても、考え尽くし、その状況下でやり切る。それが、私たちが採用基準に入れている2つ目の「実行力」です。

そして3つ目の「人間関係構築力」ですが、先述した2つの資質があれば個人的なパフォーマンスを一定数発揮することはできるでしょう。しかしながら、冒頭でもお伝えしたようにベルフェイスでは「ハイパフォーマーで構成されたチーム・組織を作る」と掲げています。そのためには「人間関係構築力」は先述した2つと並ぶ大切な資質のひとつだと考えています。HPで下記のように記載しています。

<人間関係構築力>

ドリームチームには「才能あふれる嫌な奴」はいません。どんなハイパフォーマーも1人でやれることには限りがあります。偉大な仕事を成し遂げるにはチームが必要で、チームは人の集まりです。そして、コミュニケーションのコストは非常に高いのです。ハイパフォーマーの定義には「適切な人間関係を築くことができるスキル」も含まれていることを覚えておきましょう。

ドリームチームには「才能あふれる嫌な奴」はいません。どんなハイパフォーマーも1人でやれることには限りがあります。偉大な仕事を成し遂げるにはチームが必要で、チームは人の集まりです。そして、コミュニケーションのコストは非常に高いのです。ハイパフォーマーの定義には「適切な人間関係を築くことができるスキル」も含まれていることを覚えておきましょう。

チーム内で円滑なコミュニケーションをしっかり図り、みんなで個人の総和以上の成果を出していくためには、人間関係を構築できる力が必要だと考えています。

ハイパフォーマーの定義は重要な判断軸ですが、それ以外に設けている採用基準はありますか?

私たちのようなベンチャーではとくにカルチャーにフィットするかどうかが大事だと思っています。その判断軸のひとつがベルフェイスの「6Values」です。

応募者が自社に「合う」「合わない」を見極めるときのポイントを教えてください。

ハイパフォーマーの定義と6つのバリューが基準に満たしているかをヒアリングしていくことに加え、「再現性」を見るようにしています。なぜなら、ハイパフォーマーにも「偶発的に前職で成果が出ていた人」と、「どの会社でも成果を出せる人」の2種類に分かれるからです。

後者のタイプの共通点は、成功までのプロセスをきちんと理解しており、それを言語化できています。たとえば、前職でMVPを獲っていたとしても、もう一度同じようにMVPを獲ることができるかどうかは書面上の成績だけでは分かりません。でもその当時の話を聞いていき、なぜその成果を実現できたのか?を話してもらうことでその方の「再現性」を確認することができます。話す内容に1つのロジックが存在していれば、ベルフェイスでも同様の成果を出してくれると予測ができるのです。

再現性のほかに、面接で見極めるポイントがあれば教えてください。

ベルフェイスは常に、ハードルの高いことを成し遂げようとしています。採用であれば「来年までに3倍や4倍の人数規模にしよう」、セールスであれば「売上げを◯◯億円まで伸ばして行こう」と目標があります。そういったなかで「高いハードルを提示されたときにあなたならどうしますか?」と問うようにしています。

なぜかというと、どのような思考を巡らせ、高いハードルを達成するための行動設計をするのかを見るためです。このとき大事なのが、具体に落とし込んだ答えが返ってくるかどうか。どこかの書籍やWeb上に書いてあるような言葉ではなく、自分で考えた言葉が出てくるかが、見極めのポイントとして重要になります。

ハイパフォーマーを面接に呼ぶ前段階の書類選考も大切な見極めポイントだと思いますが、どのような工夫をしていますか?

ベルフェイスでは各職種に精通したリクルーターが複数名いて、現場と密に基準をすり合わせています。「書類を見て面接にあげた人がどうなったのか」「面接をしてみてどう感じたか」というように面接をした現場社員とコミュニケーションを日々とっているので、共通認識のもとで書類選考を行うことができます。そのため、人事だけで選考を決める体制にはない、精度の高い選考を実現できています。

また、セールスの採用であれば、「法人営業経験が◯年以上」「◯◯◯系企業出身は優遇」、エンジニアの採用であれば「◯◯◯のスキルと◯◯◯のスキルは経験◯年以上」など、弊社HPの求人一覧で明示しています。そのため、スキル面でミスマッチしている応募者から書類がくることはそれほど多くありません。そこからリクルーターのみなさんで1つひとつ確認し、選考を進めるようにしているため、書類選考にかかる負担も軽減できています。

定着につながる入社後のフォローについて教えてください。

面接の時点でベルフェイスのありのままを伝えているので、入社後のミスマッチということはほとんどありません。ただ、それでも成果をあげるまでの期間やチームに溶け込んでいくまでの期間には多少のばらつきが存在しました。そのばらつきを解消し早期に活躍いただくために、人事・組織開発チームを設置しています。そこがリクルーターチームと連携し、社員一人ひとりのフォローをはじめとした活動を通して、エンゲージメントを高めています。

長く働いてもらうために行っている制度はありますか?

社内交流を深めてほしいという思いを込めてスタートした「シャッフルランチ」という制度があります。1人1500円までランチ代が支給され、社内の誰かを誘って1対1でランチに行くというものです。ただし、一緒に行く人の組み合わせは1回限り。毎回別の人とランチに行くことで、交流が生まれるようになっています。

とくに新入社員はいろいろな不安や悩みを持っているので、同じような経験をしてきた先輩社員から会話を通して不安や悩みを解決してもらえるメリットがあります。シャッフルランチに対するアンケートをとった際、満足度は高評価。利用率は高く、社員同士の相互理解に効果的だと感じています。

あとは、2020年の1月から「ベルチップ制度」をはじめました。これはUnipos(ユニポス)というサービスを用いたピアボーナスの制度なのですが、目的を「バリューの浸透」「隠れたバリュー体現者にスポットライトを当てる」に絞った施策として展開しています。詳しくは導入当初に書いたブログを参考にしてもらいたいですが、社員同士のバリュー体現活動を見える化し、賞賛し続ける文化を形成していくことも大事であると考えています。

定着率を高めていくための育成方法について教えてください。

入社して短い期間のうちに成果が出せるのが、1番の定着ポイントだと思っています。自分自身が活躍できるイメージが湧いた瞬間に退職のリスクが減る。そのために、1日でも早く成功体験を積めるような育成方法を取り入れています。例えばビジネスサイドでは、研修の中で、先輩社員の数々の成功商談や失敗商談を見て学ぶという手法を取り入れています。私たちのサービスであるWeb会議システムの録画機能を使って録画したデータを用いて「この業界には、こういう商談が成功する!」という情報をピックアップし、インプットしてもらいます。

最初はインプットの量は多いですが、本来であれば自分がそこにいないと経験できないことを録画データを通して擬似体験でき、しっかりと振り返りができるため、成果につながるまでが早いのです。すでに社内にあるノウハウを効率的に学ぶことで、成功体験を早期に積むことができ、自信をつけられるので、定着の良さにもつながっています。

そのほかに定着率を上げる取り組みなどはおこなっていますか?

社員数120名を超えても行っている「月次アップデート会」という全社員参加の定例会があります。各部門からの情報共有を受け、全社員が会社の状況に関する情報をアップデートします。結果の振り返りから次の目標、課題まで共有されるので、全員が同じ粒度で情報をもつことができる。会社が目指す方向性をきちんと共有していくことで、しっかりと意思疎通ができ、仕事に良い影響を与えてくれるのです。また、月次アップデート会のあとは親睦を深める目的で「ピザ会」を開催しています。こうした緩急織りまぜた取り組みを大切にしていくことで、長く働きたいという気持ちが醸成できていけるといいなと考えています。

社員数が急激に増えていくなかでの採用側の苦労、気をつけている事を教えてください。

2018年からCMを始め、当時できたばかりの京橋のWeWork(その後2019年12月に渋谷のWeWorkに移転)に移転した結果、おかげさまで「勢いのある会社」というイメージをもたれるようになりました。そのため、応募数は増えたのですが、同時に「キラキラした会社」という現実とは少し異なるイメージをもった応募者も増えてしまったのです。

実際のベルフェイスは、営業の“新たな常識”をつくるために、今まで誰もなし得なかったことをやり切ろうと日々泥臭い活動を行なっています。社内の仕組みや制度だってまだまだ整っていませんし、常に変化をし続けています。良いイメージをもってもらえることはありがたいですが、ここ1年くらいは外から見えるギャップが大きくなってしまった分、面接でしっかりと現実をお伝えし、入社前にイメージのギャップを解消することに大変さを感じていました。

そこで、世間とのギャップを解消するために、今まで以上に発信内容に気をつけてPRを行うようにしてきました。冒頭にあったハイパフォーマーの定義や、ベルフェイスの社風、人事評価制度など求職者が知りたい情報はすべて包み隠さずHPに公開しています。その結果、それらに共感する方からの応募が増えましたし、採用時のギャップの解消にもつながりました。

人事評価制度のお話が出てきましたが、応募にも大きく影響しているのでしょうか?

2019年からスタートしたベルフェイスの人事評価制度は、外部調査を基にした市場評価をベースに、ミッションの達成度合い、バリューの体現度合いの3つを軸にした独自の評価制度です。代表中島のブログを見ていただくと詳しく載っていますが、通常の評価制度にはない「市場評価」という観点を取り入れたのが特徴的な制度です。

人事評価制度について代表のブログなどを通じて外に発信することで「イケイケの会社だから楽でスマートなんだろう」という安易な考えの応募者は徐々に減っています。知名度の上昇とともに応募数も上昇しましたが、キラキラした部分だけを伝えるのではなく、現実を正しく伝えることが応募者の質を高めるために有効でした。

現状をしっかり発信することで、応募者の質の担保につながり、優秀な人材を多く採用できるのですね。採用基準や取り組みについて詳しくお話いただき、本日はありがとうございました。

ハイパフォーマーの定義化、ハイパフォーマーと6つのバリューを反映させた採用基準、前職であげた成果の再現性、その再現性を自分の言葉できちんと語れるか。市場価値とミッションとバリューを軸にした人事評価制度のなかでチャレンジしたいと思えるか……。ベルフェイスでは、一つひとつの採用のポイントを明確に示しているからこそ、たった2年半で社員数が8倍になっても質の高い採用を続けられています。しかも、採用した人材は全員がハイパフォーマー。ノドから手が出るほど欲しい人材の採用を成功させるには、採用のポイントを明確にすることが重要です。もし、自社の求める人物像や採用基準などがふわっとしているのであれば、きちんと言語化することから始めてみてはいかがでしょうか。

- 人材採用・育成 更新日:2022/11/29

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-