採用力UP!求職者に伝わる「採用ピッチ資料」の制作方法をプロが解説

採用ピッチ資料の制作に多く携わってきた私たちの経験から、「会社紹介・事業紹介」で必ず入れて欲しい要素は「今後のサービス展開」です。転職ユーザー層には“0→1をやりたい”“新規事業をやりたい”という方が一定層いるので、そういった方々からの反応を期待できます。「どういう風に書けばいいのでしょうか?」と採用担当者の方々から質問をいただくこともありますが、基本的には自由に記載して大丈夫です。

たとえば、私たちの場合はキーワードで書いてきました。“HR事業をステルスで作っています”や“採用マーケティング×SaaS”と書くだけで、十分に狙っていた層からの応募がありました。「クラウドサイン」のサービスを提供している弁護士ドットコム株式会社さんでは、“今は対面やSMSによる契約、多言語対応、契約管理SaaSへのアップデートといった技術力の強化を図っていて、今後は指紋認証や自動作成エンジン、マルチ翻訳機能を作りたい”と明確に記載しています。「今後のサービス展開」の記載内容の粒度に決まりはなく、書いたほうが“0→1人材”が集まりやすいデータがあります。

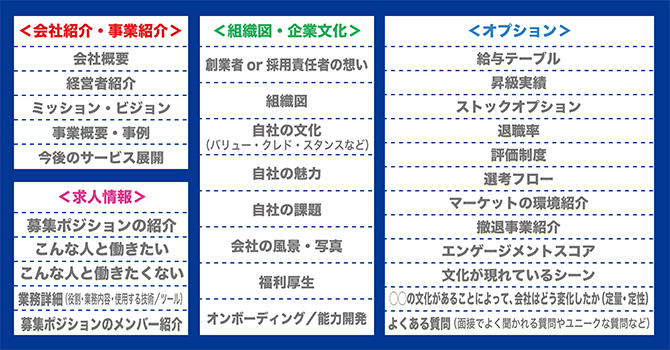

「組織図・企業文化」「求人情報」「オプション」では、どういったところが制作ポイントになるのでしょうか?

「組織図・企業文化」では「自社の魅力」を入れがちですが、同時に「自社の課題」も入れるのがポイントです。求職者が本当に知りたいのは志望企業の現状。なので、課題を明確に記載することで求職者は自分の働きたい環境なのかどうかを判断でき、課題を理解した意欲の高い人が集まってきます。また、「求人情報」では「こんな人と働きたい」「こんな人と働きたくない」を明確に記載することで、求職者のスクリーニングができます。

「オプション」に関しては企業によって載せられること、載せられないことがあると思いますが、もし可能なら「撤退事業紹介」を記載することをおすすめします。理由は意欲の高い人材への安心感。撤退した事業を載せることでチャレンジし続けている企業であることが伝わるので、チャレンジ精神旺盛な人材が来てくれます。

「自社の課題」も書いたほうがいいとおっしゃっていましたが、自社の課題を自分たちで見つけるのは難しいのではないでしょうか?

実際に自社の課題を書き出してみると抽象的な課題しか出てこない、ということがほとんどです。なので、私たちは2つの方法を推奨しています。1つは、「人事担当者もしくは経営陣に直接課題のヒアリング」。自社の課題のページに対して“良い点・改善点”を教えてもらいます。採用ピッチ資料に薄っぺらな課題を書いている場合、課題がよくわからなかったと言われるので、客観的な意見をもらったうえで改善することができます。

もう1つは「現場メンバーとのワークショップ」。社長に必ず参加してもらいます。会社を愛し、社長を信じる社員を加えたメンバー6〜10名でワークショップを行います。採用ピッチ資料を制作するためのワークショップはトータルして平均2〜3時間。私たちもご依頼をいただいているクライアントのもとへ伺ってワークショップを行っていますが、具体化された課題を最初から書けたクライアントはいません。なので、「具体的にどういうことですか?」と繰り返し聞いて、課題を炙り出していきます。それくらい自社の課題を書き出すのは難しいことなので、課題を鮮明にしていくためにワークショップは効果的です。この2つの方法を行うことで、課題の本質にたどり着けます。

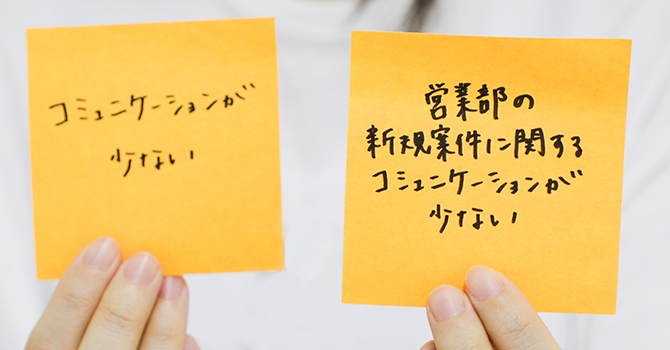

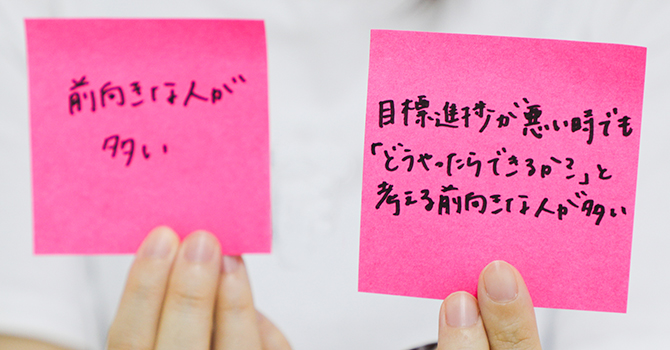

“抽象的だった課題”と“具体的になった課題”では、どれくらい違うのでしょうか?

まず自社の課題をポストイットに書き出してもらいます。そのなかで多く出てくるのが「コミュニケーションが少ない」という課題です。しかし、これでは“どこと・どんな”コミュニケーションが少ないのかわかりません。そこで具体的になるまで何度も書き直してもらうと「◯◯部署の△△に関するコミュニケーションが少ない」まで具体化されます。

作り込んだ採用ピッチ資料を効果的に運用する方法を教えてください。

運用方法は大きく分けて「Web上に公開する」「面接前に送付する」「面接では資料を読み上げない」「求職者の意見を取り入れて改善」の4つあります。1つ目の「Web上に公開する」は、ソーシャルの影響力が強い企業の場合は効果的。実際、クラウド人事労務ソフトを提供する株式会社SmartHRさんでは、応募数が5.3倍に増えました。ただし、すべての企業で使えるとは限りません。ソーシャルの影響力を気にせず運用していくには、以下の3つを重視して運用することが重要です。

運用方法の2つ目は「面接前に送付する」です。これは何かと言うと、面接者に採用ピッチ資料を事前にお送りして自社理解を深めてもらうことで、面接者のスクリーニングを行います。当社の事例だと30%の方から面接辞退のご連絡をいただき、残り70%の方の高い意欲の醸成に成功。当社の採用ピッチ資料はカラー印刷すると50ページほどありますが、それをすべて印刷して1ページ1ページに付箋をつけて、コメントや質問を書いて面接の場に持って来た方がいます。このように、面接に来た時点で当社に対して好印象を受けてくれているので、面接の質も必然的に高くなります。

運用のポイントは、面接の3日前に採用ピッチ資料を面接者に送ること。面接当日や前日では、ユーザーインサイトからすると「忙しくて読めなかったけど面接の約束をしているからとりあえず行こう」や「読んでみたら自分には合わなそうだけど今日の今日で断れないから行くしかない」となり、意欲の低い方が面接に来ることになります。このような状態を打破するために、しっかりとスクリーニングできる採用ピッチ資料は3日前に送るのが鉄則です。

意欲の高い方だけに絞られた面接なら、採用もスムーズに進みそうですね。運用方法の3つ目と4つ目について教えてください。

運用方法の3つ目は「面接では資料を読み上げない」です。採用担当者の課題として、面接で会社紹介を毎回20〜30分ほど話しています。毎回同じ内容を話さなければならず、かつ、面接者との最初の接点なので熱量を高く話さなければなりません。それが毎回なので心理的にキツイという声がとても多くあります。その課題を解決してくれるのが採用ピッチ資料です。事前に送ることで、面接当日は質疑応答からスタート。会社紹介にかけていた時間分の20〜30分を削減できるので、その分を面接者と深い議論に使ったり、業務が詰まっていれば自分自身のために時間を使うことが可能です。

運用方法の4つ目は「求職者の意見を取り入れて改善」です。採用ピッチ資料を使っている採用担当者には、面接者に必ず採用ピッチ資料の良い点・改善点を聞くように伝えています。なぜなら、月間で30〜40人の面接者と会ったとしたら、それだけ情報が蓄積され、改善点が明確になっていきます。実際、私たちも月1回くらいの頻度で採用ピッチ資料を改善して、約半年でバージョン6になりました。バージョン1と比べたら、求職者が知りたい情報はかなり網羅されています。

知りたい情報が網羅されているとはいえ、50ページにも及ぶ採用ピッチ資料を送られてきたら読むほうは大変そうですね。

まだ会ったことのない採用担当者から、50枚もの採用ピッチ資料を送られてきたら心理的な負担は大きいです。なので、私たちは今、営業資料のように7〜8枚に抜粋して求職者に送っています。すべてのページを見たい方には「ご連絡ください」「お会いしましょう」とお伝えしているので、興味がある求職者には採用ピッチ資料の完全版をお渡ししています。

応募があった求職者に送る以外に、採用ピッチ資料を活用できる場面はあるのでしょうか?

「リファラル」「エージェント」「スカウトメール」にも活用が可能です。「リファラル」の場合、紹介者と食事に行くことがあります。しかし、会ってみて結果的に「自分には合わない」と判断されてしまうと、その時間やお金は無駄になってしまう。そこで採用ピッチ資料を事前に送って見てもらうことでスクリーニングができます。

「エージェント」は、紹介してくれる人材の質が悪かったり、そもそも紹介人数が少ない場合に採用ピッチ資料が効果的です。どういう人が欲しいのかが明確になっているので、エージェント側も判断しやすくなります。

なかでも効果を発揮したのが「スカウトメール」です。多くの場合、知名度のある企業からスカウトメールが来ると求職者は嬉しいし、返信すると思います。ですが、無名のスタートアップからスカウトメールが来ても嬉しくはないし、特に返信しないのが普通。それが、当社の事例で言うと、採用ピッチ資料を添付してスカウトメールを送るようになってから、返信率は2倍になりました。

売り手市場のなかで、返信率2倍は驚きです。採用ピッチ資料の可能性を感じられ、とても参考になりました。本日はありがとうございました。

きちんと魅力づけができた採用ピッチ資料であれば汎用性があり、厳しい人材獲得競争の中で優位に立てる可能性が高まります。企業名だけでは募集を集めるのが難しい企業や採用力をさらに高めたい企業はぜひ、Web上で公開されている採用ピッチ資料の作り方を参考にしてください。それだけではなく、今回お話いただいた制作のポイントやワークショップの利用、定期的な改善、効果的な運用方法を取り入れて、魅力の詰まった採用ピッチ資料を作ってみてはいかがでしょうか。

<採用ピッチ資料制作の参考サイト>

◆公開されている採用ピッチ資料34選

https://blog.hear.co.jp/n/n8ea6217267df

◆「採用ピッチ資料」が大ヒット。作成方法オープンに公開します

https://note.mu/hayatosato/n/n8393a4e299c9

- 人材採用・育成 更新日:2020/01/07

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-