「働き方後進国、日本」外国人労働者の受け入れ開始前に、日本企業がすべきこと

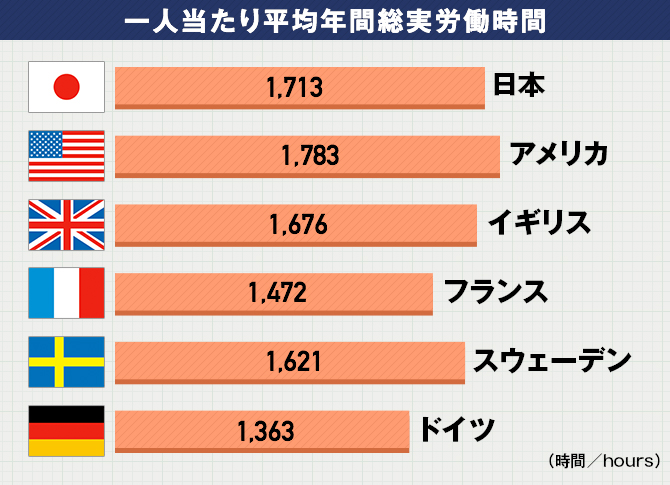

Q世界と比較したときに働きたい国として選ばれていない事実がある今、一緒に働く日本人労働者はどのような準備をしておくといいのでしょうか?

佐野:まず始めに、法改正となった「出入国管理法及び難民認定法(一般的な通称は入管法)」について正しい知識を持つことが大切です。

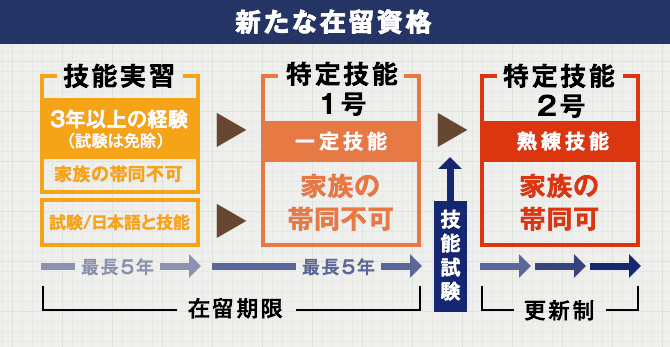

この法改正の大きな目玉は、新たな在留資格の設置。改正案前の在留資格は「技能実習」をはじめとした28種類の資格があり、資格によって国内での活動や滞在期間が定められていました。労働が認められているのは弁護士や医者などの専門性の高い業種のみ。近年では、日本の技能を母国に伝えることを目的とした「技能実習生」の外国人労働者の滞在も認められていました。

佐野:それが、2018年12月上旬に可決された法改正によって大きく変更されたのです。変更点は、日本語能力や仕事に必要なスキルを試験で確かめ、合格した人には「特定技能」という就労資格が取得できるという点。

特定技能には「1号」と「2号」があり、「特定技能1号」では、建設業や介護業をはじめとした14業種での単純労働を含めた就労を承認します。

「特定技能2号」の取得はより難しい試験が課され、取得できるとさらに絞られた業種で専門性の高い労働が可能です。労働期間の回数に制限がなく、長期就労もでき、家族の帯同も認められるため、法改正によって外国人労働者の就労しやすい環境が整備されました。

Q理解しているようで、きちんと理解できていない部分もあるので、改正後の入管法について改めて正しい知識を持つことは大切ですね。その上で外国人労働者を受け入れる前に、私たち日本人労働者がすべきことはありますか?

佐野:おそらく多くの企業では、外国人労働者と同じ国の言葉を話せる人が社内にいないと思います。そうなると起きることがあって、外国人労働者に日本語を覚えることを強要するのです。

でもちょっと待ってほしい。言葉は、外国人労働者だけが覚えるべきことなのでしょうか。一緒に働く日本人労働者も、相手の国の言葉を覚えるとか、英語を話せるようにするとか、歩み寄ることが大切なんじゃないかと思っています。

お互いに言葉を覚えて、お互いの円滑なコミュニケーションに備える。ここを実現できていくと、外国人労働者に働きやすさを感じてもらえるのではないでしょうか。

Q確かに不安な気持ちでスタートする外国人労働者にとって、言葉が通じるのは大きなことですね。その他に、外国人労働者を雇用する上で備えておきたいポイントはありますか?

佐野:外国人労働者は、日本人労働者が当たり前に思っている日本で働くためのルールを何も知りません。なので、事前にお知らせしてあげることが大切です。

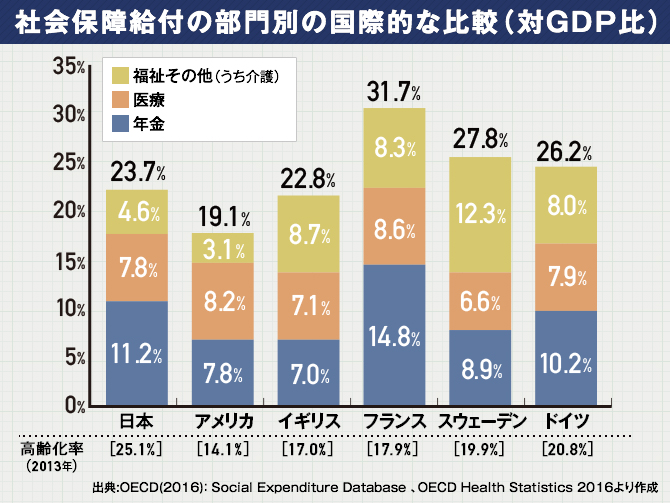

例えば、保険制度。社会保険はどのような制度なのか。なぜお給料から保険料が天引きされるのか。何もかもが、外国人労働者にとっては初めてのこと。何も聞かされず給与明細を渡されたら「なんでお給料が減っているの?」という心境になるのです。

ひどい話になると、外国人労働者は月給の20万円が丸っと支給される契約だと思っているため、保険などが引かれた給与明細を見て、足りない給与分を補填してほしいと言ってくることもあります。実際、このようなトラブルは多いんです。

また、保険そのもののトラブルもあります。雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金を一括りにして社会保険と呼びますが、このなかの厚生年金のトラブルは多い。なぜなら、外国人労働者の多くが日本で一生働くことはないと考えているから。そのため、将来もらえない年金に対して支払いたくないと言うのです。

もし、社会保険を完備しているのであれば、保険制度の説明や社会保険に加入しなければ採用できない旨をきちんと伝えてください。事前にお知らせして、お互いに不利益が生まれない状態をつくる。全員が気持ちよく働ける環境は、こうした小さなことの積み重ねから生まれていくんです。

Q当たり前のことを当たり前と思わず、どうすればお互いに働きやすい環境になるか考え、備える。とても大切なことだと感じました。なかなか気づけない私たち日本人労働者が準備したほうがいい、外国人労働者が喜ぶ制度などはありますか?

佐野:日本人労働者が喜んでくれる福利厚生に、外国人労働者も喜んでくれるかというと、そうではありません。例えばスポーツジムを格安で利用できたりすると私たちは嬉しいと感じますが、外国人労働者はそれよりもビザの手続きを会社がしてくれるほうが嬉しく感じてくれます。その他にも、外国人労働者の文化を尊重してあげることが大切です。

当社には中国出身のスタッフがいるのですが、旧正月になると長期休暇を取って母国に帰ります。欧米出身の方だとクリスマスのタイミングで長期休暇に入って、そのままお正月に突入する。なので、年末のドタバタ感はありません。でもそれが外国人労働者が生まれた国では普通のことですから、その考え方をどれだけ汲み取ってあげられるか。こういった点にも歩み寄りの気持ちを持って、受け入れていくことが必要なんじゃないかと思います。

日本企業がつくり上げてきた文化に馴染んでもらうことも大切ですが、会社や私たち日本人労働者が外国人労働者が生まれ育ってきた文化を理解し、より働きやすい体制をつくっていくことが、これからの時代は重要ですね。本日はありがとうございました。

- 人材採用・育成 更新日:2019/03/08

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-