既卒就活生の状況

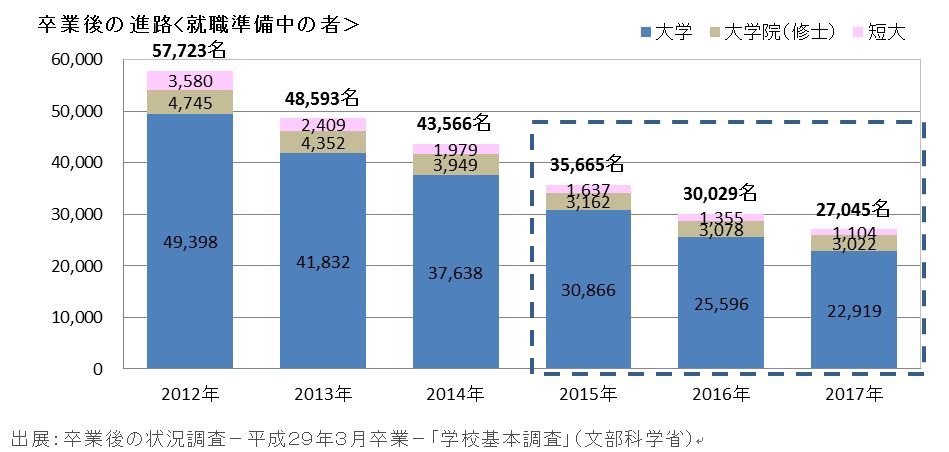

まず大学卒業後に就職活動を行う学生がどの程度存在しているのかを、文部科学省の学校基本調査から抽出してみました。学校基本調査では、2012年から卒業後の進路に「就職準備中の者」という分類があります。これを経年比較してみると、大学・大学院(修士)・短大併せて2012年では57,723名いた学生が、2017年では27,045名と、この5年間で半数以下にまで減少しています。就職内定率も上昇し、現役学生の就職人数が増加していることから、減少傾向にあるのは必然かと思います。この2.7万人(修士・短大含む)という数字は単年の数字ですが、政府が企業に要請している新卒扱いの期間は卒業後3年間となっています。今年でいえば2015年から2017年までの3年間を単純に合計すると9.3万人程になりますが、卒業後に就職活動を経て内定を得ている学生もいるので、実際には5万人前後※1が対象者として残っているのではないと推察されます。 ※1「2017年度マイナビ既卒者の就職活動に関する調査」の内定率を基に概算を算出。

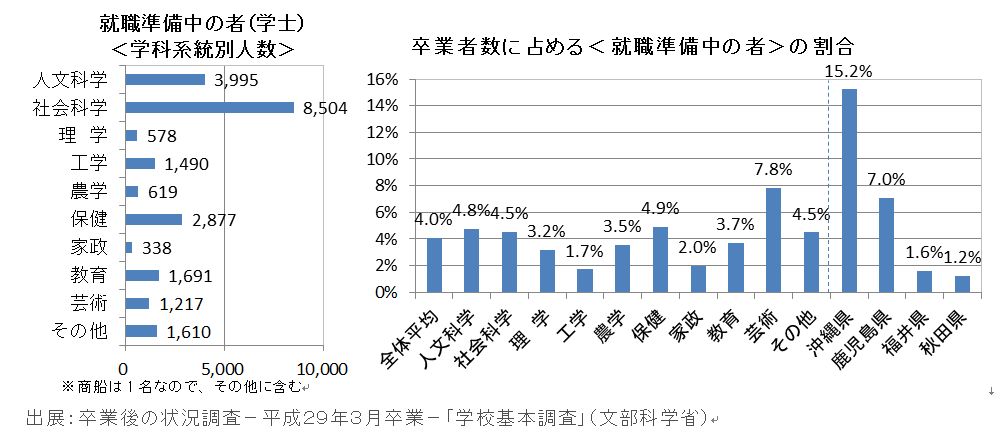

次に既卒就活生の属性内訳を、最も人数の多い大学22,919名の単年数字(2017年)でみてみると、男子14,384名(62.8%)に対し、女子8,535名(37.2%)と、男子の占める割合が高くなっています。学科系統別で比較すると、最も多いのは「社会科学系統(法・経・商・社会等)」8,504名、次いで「人文科学(文・歴史・地理・哲学・心理学等)」3,995名といった、文系出身の人数が多くなっています。但し、「工学」1,490名、「理学」578名など、理系出身者も一定数残っています。

上記の人数はあくまでも就職準備中の人数を示したもので、各分類の卒業者数が多ければ、自ずと人数も増える可能性が高くなります。そこで、卒業人数に占める就職準備中の者の比率を集計し、既卒になってから就職する割合が高い学科系統を抽出してみました。結果、全体平均の4.0%に対して「芸術系」が7.8%と、最も高くなりました。弊社の内定率調査を学科系統別に集計しても芸術系は低く出る傾向にあることから、現役時の就職活動が上手くいかなかった可能性が高いのではないかと推察されます。

この比率を大学の所在地をベースとした都道府県別で比較すると、沖縄県が15.2%と最も高く、次いで鹿児島県の7.0%となっています。一方、最も低いのは秋田県の1.2%、次いで福井県の1.6%となりました。弊社の内定率調査でも沖縄県の内定率は低い傾向にあり、現役時代から厳しい環境にあると言えます。逆にこの時期に採用を継続している企業様の戦略として、沖縄県の大学にアプローチする事も選択肢のひとつになると思います。

前段では、文部科学省の学校基本調査を中心に概況を記しましたが、ここからは弊社が運営する新卒情報サイト「マイナビ2018」に登録している卒業後3年以内の既卒者を対象とした「2017年度マイナビ既卒者の就職活動に関する調査」を使って、状況を解説したいと思います。回答者282名の属性は、文部科学省の学校基本調査と同様に、男子が61.0%で女子より高い傾向にあります。卒業年次は2017年卒66.7%、2016年卒22.3%、2015年卒11.0%という構成になっています。通常の集計結果はリリースを参照いただくとして、ここでは経年の変化を中心にみていきます。

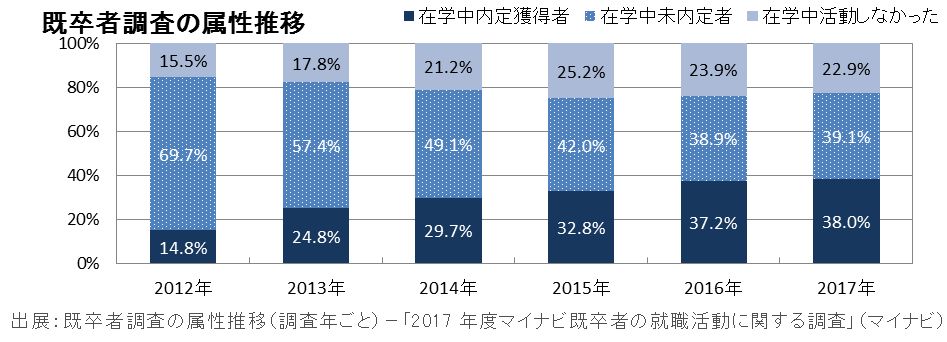

はじめに既卒就活生を、在学中に内定を得た学生、在学中未内定の学生、在学中活動しなかった学生の割合を経年で比較してみると、現役時に内定を得た者の割合が年々上昇していることが分かります。また、内定を得た者が既卒で活動している理由の上位回答はここ数年変化がなく、「一度就職したが、退職若しくは在職しながら再度就職活動を行っている」が3割前後で最も多く、「内定先の労働条件(勤務地・就業形態)や福利厚生に不満があったので辞退した」が1~2割で続いています。2010年11月に厚生労働省から卒業後3年以内の既卒者を新卒扱いするよう事業者に対して要請があって以降、学生を含めた既卒者にも徐々に周知されるようになり、一度就職した者も再度、就職情報サイトを活用して再就職する割合が高くなっているようです。

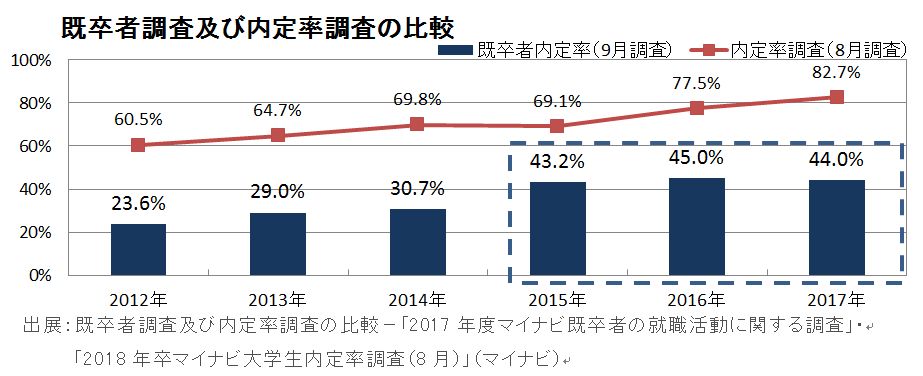

次に既卒就活生の内定率の推移をみてみると、2012年では23.6%だったものが、2017年では44.0%に上昇しています。但し、年々上昇傾向にある現役学生の内定率推移と比較すると、ここ3年は足踏み状態が続いています。また、現役学生の内定率と比較すると、大幅に低い数字で推移しており、現役学生の就職状況とは乖離があることもお分かりいただけると思います。更に、内定者の内訳をみると、理系出身者の内定率が高い傾向にあります。一方、文系出身者では、留学や公務員受験といった理由でタイミングを逃して既卒になった人や、社会人経験を経て活動している人、何らかの理由により進学から就職に進路を切り替えた人が内定を得ている割合が高いようです。

ここまでの内容をまとめると、以下のようになります。

(1)既卒就活生の人数は年々減少しているものの、卒業後3年間を対象として捉えると推定5万人前後の対象者が存在する

(2)既卒就活生になる割合が高い学科系統や地域が存在する

(3)以前よりも現役時代に内定を得た人の割合が増加し、その内3割程度は社会人経験を経て再度活動している

(4)既卒就活生の内定率も経年では上昇傾向だが、ここ3年は横ばいであり、現役学生とは差がある

(5)内定を得ている学生の特徴は理系のほか、公務員・院生・留学等によって時期がずれこんだ学生及び一度社会人経験を経た学生

企業担当者の既卒就活生に対するイメージは様々だと思いますが、少なくともデータから見えてくる既卒就活生の状況はこの5~6年で変わりつつあります。最後に、少しでも既卒就活生に興味をお持ちいただいた企業様に対して、具体的なアプローチ方法を記載したいと思います。

【1】就職情報サイトの募集対象に「既卒者」を追加

既卒就活生の不満として「既卒者の受入れを行っている企業を見つけづらい」という声が多くあります。そこで就職情報サイトの検索機能としてある、募集対象や採用方法などの「既卒者」にチェックをいれ、検索されやすいようにしてください。また、採用対象にしていない企業においても、現状この項目にチェックを入れていないか確認することをお勧めします。前任者が採用対象のチェックをしたままで、今は採用対象としていない場合、既卒就活生の印象を著しく損なう可能性がある為です。まずはご確認をお願いします。

【2】新卒紹介等を使ってアプローチ

既卒就活生は新卒紹介を併用するケースも多くみられます。紹介会社の場合、大半のサービスは初期費用がかかりませんので、既卒就活生の登録人数や人材要件の相談だけでも行ってみる価値はあると思います。

【3】新卒応援ハローワークや大学のキャリアセンターなどに求人情報を掲載

近年、大学や就職情報サイトと政府系のセーフティネットである新卒応援ハローワークなどは卒業前後に連携を取ってサポートしています。現役時代に上手く就活の流れにのれなかった学生も、ハローワークのサポート等を受けて、新たにスタートするケースもありますので、求人票の提出を行っていただければ、チャンスが広がると思います。また、各大学のキャリアセンターも既卒学生のサポートを行っています。こちらも忘れずに、「既卒者」も対象とした求人票を提出しておきましょう。

- 人材採用・育成 更新日:2017/10/31

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-