新卒学生の進路状況の変化と産業別就職数に関して

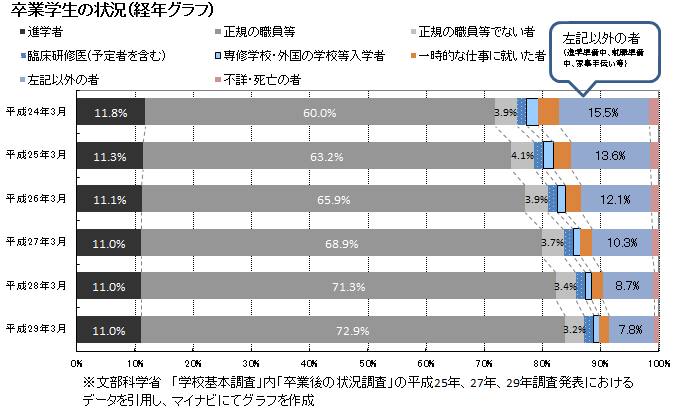

「就職者」は、正規の職員(正規の職員・従業員、自営業主等)と、正規の職員等でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務担当の者)の合計であり、一時的な仕事に就いた者(雇用契約が1年未満又は短時間勤務の者)は含みません。リーマンショック後、一度は6割程度まで下がった大学生の就職率ですが、2017年3月卒業学生に関する調査については76.1%まで上昇し、バブル崩壊直前に就職活動をした平成3年3月卒業者の81.3%という高水準に近づいています。学部生の大学院進学率はここ数年あまり変化がないので、就職する割合が高くなっていることが分かります。一方、就職準備や、公務員試験準備等を含む「左記以外の者」は減少していますので、学生の「売り手市場」(希望者が就職しやすいこと)を裏付けています。なお、就職者のうちの「正規の職員等でない者」の割合も年々減少しています。短期大学に関しても同様の推移が見られます。

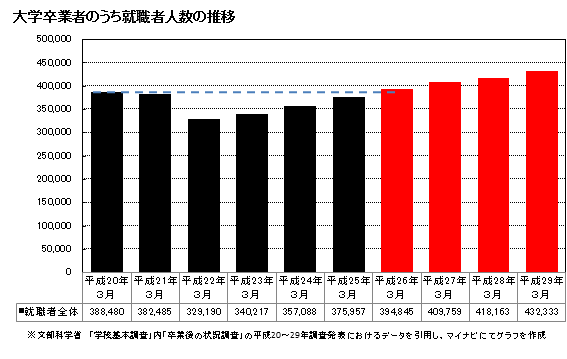

次に、実数で調査の結果を2007年調査から2017年調査までの10年分の時系列にして眺めてみます。すると、リーマンショック後の2010年卒、つまり平成22年調査において約33万人だった卒業後に「就職」という進路をとった学生の数は、直近の2017年卒、平成29年卒調査では43万人超と7年間で大きく増加しています。全体では4年ほど前から、リーマンショック前よりも多くの学生が就職しているという結果になっています。

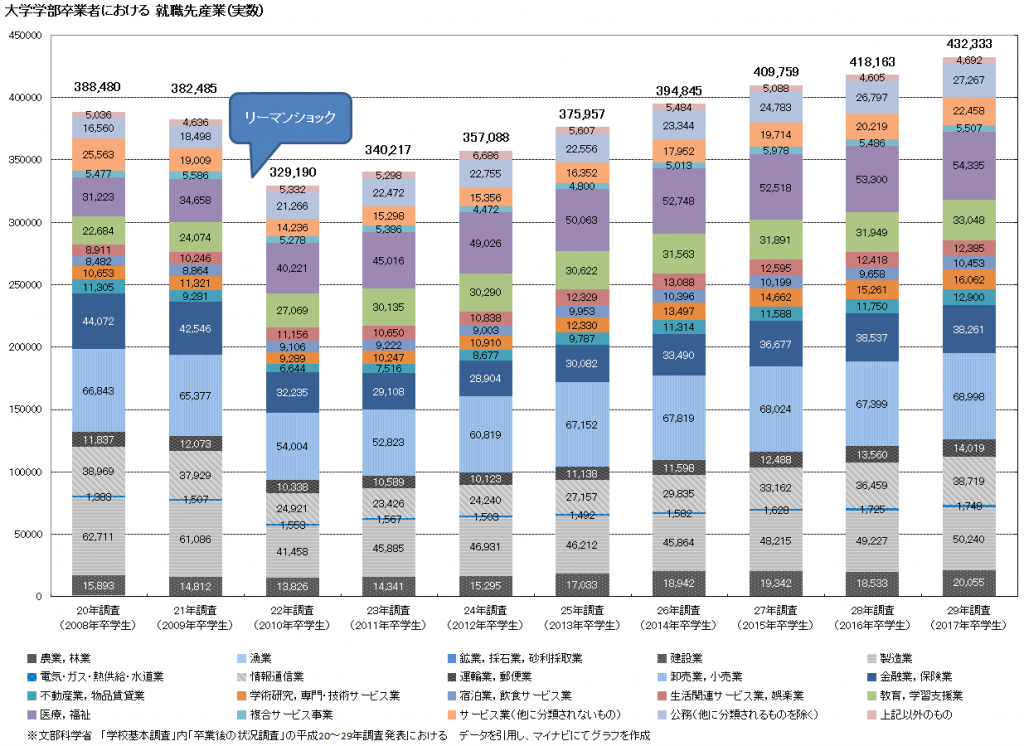

上記のパターンは、リーマンショックの前後で就職者数の急落は見られず、継続的に増加している項目です。インフラ、サービス業や医療・福祉、教育など、BtoCのビジネスモデルを持つ産業が多くあります。 特に医療・福祉関連の業界は、平成20年調査から平成29年調査までに1.7倍にも増加しています。高齢者割合の増加に伴う高齢者福祉の拡充の他、教育や学習支援業の増加も同じパターンで増加していることを考えると、一部では児童福祉の拡充も行われているのではないかと予想します。 また、宿泊業、飲食サービス業や生活関連サービス業、娯楽業に関しては、インバウンド(海外からの観光客)需要への対応が理由のひとつとして考えられます。 インフラに関しては、特に市場の自由化が進みつつある産業ですので、参入事業者の増加とともに就職人数が増加しているのではないかと考えます。

上記3つの分類からは、景気の影響はもちろん社会の需要に対応する形で産業別就職者人数が変化していると考えられます。また、時系列の数値を見る限り、景況的な大きな原因がない限り、就職者が大きな減少傾向となる産業はないといっていいでしょう。

まもなく終了する2018年卒の就職活動や、入れ替わりに3月以降始まる2019年卒の就職活動も、現状は就職者数、就職率ともに、高い見込みがなされています。マイナビ2018(2018年3月卒業学生向けナビ)では、累計2万社を超える企業が掲載されました。企業向け調査から見ても採用意欲は高いまま推移すると見込まれていますので、3月1日に採用情報を公開するマイナビ2019においても学生と企業間で活発な活動が行われると予想できます。今回は全体の「就職者数」について触れましたが、市場にどのくらいの就職者がいるのか、またどのくらいの「新卒社員」が貴社にあてはまる産業に入るのか、就職活動の開始直前のタイミングではありますが、改めてご確認いただく一助となれば幸いです。

今回データを引用した調査については以下の通り公開されています。

掲出した表やグラフは、全て以下のデータを引用し、引用したデータを株式会社マイナビにて加工したものです。

- 人材採用・育成 更新日:2018/02/28

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-