なぜ誤報が後を絶たないのか

新聞やテレビなどに対する不信が深まる要因の一つに誤報があります。最近もある全国紙が、報道内容の核心部分に誤りがあったとして謝罪していました。そこまではいかなくても、「記事中の数字が違っていた」といった訂正はしばしば目にするのではないでしょうか。情報の正確さは報道の命ですから、こういうことが続くとマスコミ全体の評判を落としてしまいます。

もっとも、情報に正確さが求められるのは報道の世界に限りません。ビジネスの現場でも、商談で聞いた話を鵜呑みにして上司に報告していると、いつか痛い目に遭うでしょう。怪しげな噂をすぐに信じて言いふらす人も信用されません。手に入れた情報の真偽を自分で確かめることは、一般のビジネスパーソンにとっても重要なのです。

マスコミ業界では、そうした検証作業を「裏取り」と呼びます。これに失敗すると誤報を出したり、ライバル社にスクープを抜かれたりするので、新人が最初に叩き込まれる基本技術です。では、記者の間ではどのようなノウハウが知られているのでしょう。

傾向と対策のうち、まず頭に入れておきたいのは失敗の傾向です。実は誤報を出すとき、記者は報道内容に自信を持っているケースが少なくありません。この慢心こそが、実は「注意信号」なのです。

そもそも記者にとって誤報・訂正は、一般の人が思っている以上にダメージが大きい失敗です。年に何度も訂正を出していれば、間違いなく「危ない記者」の烙印を押され、左遷されてしまいます。ですから、記者は「これは間違うかもしれないな」と不安を感じることは原稿に書きません。確認がとれない情報があれば、原稿の段階で、全部削ってしまうのです。

そこまで気をつけていれば、単純なミスなど起きないのではと思うかもしれません。しかし、現実には毎日のようにどこかの新聞が訂正記事を出しています。それは、プロでも「思い込みの罠」にはまることがあるからです。

例えば、記者は取材で聞いたことを原稿にする際、記憶に頼らずメモや録音を確かめながら書くのが普通です。人名や企業名を入れるときは、取材先からもらった名刺などを見て、1文字ずつ確認します。面倒ですが、自分の記憶だけで書くと高確率で間違うことを経験的に知っているからです。しかし忙しい時などは、この作業をつい怠ってしまうことがあります。これが間違いのもとなのです。

また、カメラで有名な「Canon」を、うっかり「キャノン」と書いたとしましょう。実はそれだけで訂正です。どこが間違いだか分かりますか? そう、正しくは「キヤノン」と「ヤ」が大きいのです。小型飛行機を「セスナ機」と書くのも要注意です。セスナは一般名称ではなく社名だからです。他社製の飛行機が墜落したニュースで「セスナ機が」と書くと、大変な迷惑をかけてしまいます。

これらはマスコミ業界では有名な例なので、記者が間違えて書いても、デスクや校正の担当者が気づくかもしれません。しかし、世のなかにはこの手の落とし穴がたくさんあります。日経新聞では、記者向けに訂正事例をまとめた資料を配っていました。それを読むと、ミスの大半が思い込みで確認を怠ったことが原因だったのを覚えています。裏返せば、情報の真偽を確かめるときには、すでに知っていると思っていること、当たり前だと信じていることほど疑う必要があるのです。しかし少し考えれば分かる通り、これほど難しいことはありません。

「記者は疑うことが仕事だ」と言われます。2019年の夏に公開された映画『新聞記者』でも、主人公のモットーは「誰よりも自分を信じ、疑え」でした。ジャーナリズム論では、政府や政治家が何か隠していないか疑うことが重要だとされますが、まず疑うべきは自分自身の常識なのです。書いた原稿が間違っているかもしれないと不安なうちは、必死に裏取りをするものです。自分の常識を過信してしまった瞬間に、落とし穴にはまるのです。

しかしこの傾向は、記者に限ったことではないでしょう。例えば商談や採用面接で話を聞くとき、「当たり前のこと」をあえて確認する人は珍しいのではないでしょうか。時間がもったいないうえ、相手に「この人はそんなことも理解できないのか」「話の流れから察しろよ」などと思われるのは、誰しも怖いからです。

しかし、相手の話を聞いて何かが分かったと思った瞬間が、実は危ないのです。私が講師を務めたインタビュー実習で、実際にあった事例を紹介しましょう。インタビュアー役の生徒が、雑誌社に勤める男性に「就職活動ではどんな会社を受けたのですか」と聞きました。彼は「出版社を中心に回りました」と答えました。それを聞いて、インタビュアー役は「それはそうだろうな」という表情で、次の質問に移ろうとしたのです。

質問者からすれば、雑誌社に務めている人が就活中に出版社を受けていたという事実は「当たり前」に感じられたのでしょう。頭の中には、雑誌を出している有名な出版社がいくつか浮かんでいたはずです。

私はそこでストップをかけて、男性に「具体的にはどんな会社を受けたのですか」と聞き直しました。すると彼は、絵本の出版社をいくつか挙げたのです。確かに同じ「出版社」ですが、雑誌とは全く違う業界と言ってもいいでしょう。インタビュアーは先入観にとらわれて、この重要な事実を見落としかけたのです。もし気を利かせて「男性は雑誌社を中心に受験した」と書こうものなら、誤報になりかねません。

読者のなかには、記者会見で、同じような風景を目にした人がいるかもしれません。記者はしばしば、「想像力を働かせればすぐに分かりそうなこと」を質問するのです。それを見た人が、twitterなどで「この記者は頭が悪いのか」と嘲笑しているのも目にします。しかし、そういう質問ができるかどうかが、プロとアマの大きな違いなのです。私も新人時代、先輩から「人の話を聞くときはバカになれ」と、耳にタコができるほど聞かされた記憶があります。聞いた情報を推測で補わず、当然だと思うことでも愚直に確認しろという意味だったのでしょう。

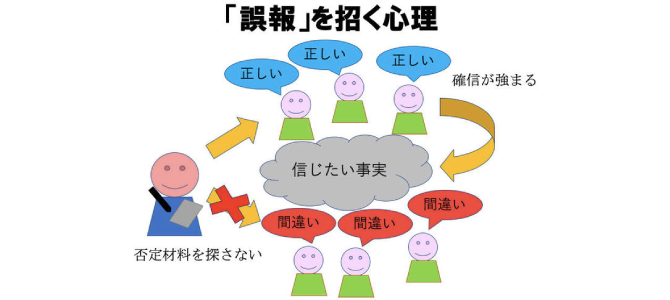

長く記者をしていて痛感するのは、どんなネタにも、必ず「肯定材料」と「否定材料」がセットで存在するということです。例えば、ほとんどの人は「地球は丸い」と思っています。しかし、ネットを検索すると米国をはじめとする科学立国にも、「地球は平らだ」と真面目に主張している人が少なからずいることが分かります。

裏取りで重要なのは、「肯定」「否定」の両方を集めるということです。手にしたのがガセネタでも、それを「正しい」と支持する人や証拠は探せば必ず見つかるものです。それで納得していては、本当の意味で裏を取ったことにはならないのです。

さらに気をつけなければならないのは、「真偽は必ずしも多数決では決まらない」ということです。もちろん、支持する意見や材料が多い方が正しい可能性は高いと言えます。しかし逆に「多数派だから正しい」わけでもありません。先に挙げた「地球は平らだ」という説も、17世紀のヨーロッパでは「常識」だったわけです。重要なのは「数」ではなく、はっきり確認できる事実に基づいているかどうか、なのです。

こうしてみると、情報の真偽を判断するのは意外に難しいことだと分かると思います。ただ、人間が陥りやすい罠を知っておくだけでも、思い込みから生まれるミスは減らすことができます。さらに、「当たり前のこと」を疑う習慣が身につけば、ビジネス上の斬新なアイデアや発見にもつながるかもしれません。

- 人材採用・育成 更新日:2020/04/28

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-