「この人は信用できる?」記者が注目する3つのポイント

筆者が就職活動をしていた時の出来事で、鮮明に覚えている光景があります。

日経新聞に内々定をもらって意思確認の手続きに行った時のこと。

待合室で隣り合わせた内定者が、「実は、日経新聞と別の新聞社(仮にB社としましょう)から内定をもらったので、どちらに行くか悩んでいる」と話しかけてきたのです。

彼によると、B社の人に日経から内々定をもらったと報告したところ、「うちは給与水準が低いから日経に行った方がいいよ」と助言されたとのことでした。

しかし彼は、日経新聞が採用面接にかける時間がB社に比べ、かなり短かったことに疑念を持っていました。

「B社は時間をかけて、僕の人間性まで見た上で採ってくれた。日経新聞は僕のどこを評価してくれているのか分からない」と言うのです。

彼は「人事の人から納得できる答えが得られたら日経に決める」と言って面接室に入って行きました。

面接を終えて出てきた彼に「どうだった」と聞くと、冴えない表情で首を振りました。

記者出身の採用担当者に、「たとえ1時間かけて面接したって、人間なんて理解できないよ」と笑われたと言うのです。

彼はその説明に納得できなかったようで、日経の入社式では姿を見ませんでした。

取材をしてきた経験から言えば、そもそも全てを包み隠さず、正確に語る人の方が少数派です。このため、記者は一人から証言を引き出しただけで裏を取ったとは見なしません。

利害や立場が異なる複数の人から話を聞いて突き合わせ、「どの部分が信頼できるか」を検証します。言い換えると、一つの事実について証言を集めても、それぞれに間違いや脚色が混じっているのは普通のことなのです。

芥川龍之介の『藪の中』は、まさにそうした「取材あるある」を彷彿とさせる小説です。

平安時代の京都を舞台に、検非違使(当時の警察)が殺人事件の捜査をするのですが、容疑者の証言がみんな食い違い、最後は死者までもが霊媒師の口を借りて他の人と異なる「真相」を語り始める、というストーリーです。

実は、取材でもこれに似たケースは少なくありません。

しかし、だからと言って取材や面接で評価を放棄するわけにはいきません。少なくとも相手が語る内容が本当か、その場で見極める努力をしなければならないでしょう。そして、事実を正確に語っているようであれば、性格についても「正直である可能性が高い」と推測できるはずです。

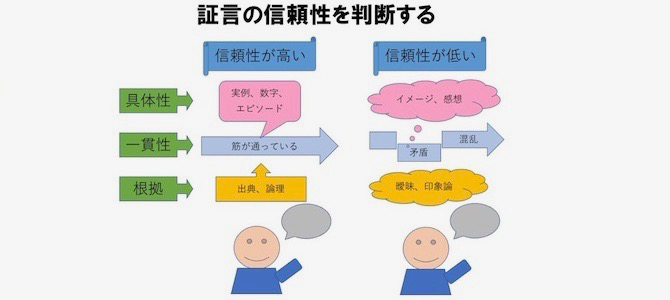

では、初対面の相手から話を聞くとき、記者は発言内容の信頼性をどう測るのでしょう。

- 一貫性

- 具体性

- 根拠

裏返せば、作り話や出まかせは、この3つの要素が欠けやすいのです。

多くの記者は会話の中で、この3要素が揃っているか、それとなく確かめます。そして、「どうもこの人の話には怪しい部分がある」と感じると、遠ざける傾向があります。

こうした「テスト」は、取材相手だけでなく新人記者にも向けられます。

実際、ベテラン記者が後輩を指導している時に、「嘘をつかれた」「誤魔化された」と感じた瞬間、急に態度がよそよそしくなり、どんな報告を聞いても疑うようになるという例をたくさん見てきました。

私は新人の頃には、「記者には厳しい人が多いなあ」と感じましたが、発言が信用できない部下やネタ元を抱えると、自分の地位を危うくする誤報リスクが高まるのですから、ある意味では当然なのです。

まず、「話が首尾一貫していて、矛盾していないか」が重要になります。説明がコロコロ変わったり、話の前後で矛盾したことを言ったりする場合は要注意。出まかせで話を作り上げる人に多いパターンです。

このタイプは口が達者な人が多いので、相手のペースに乗せられて漫然と聞いていると、逆に「良い話を聞いた」と信用してしまうことがあります。

ですから、少しでも飛躍や、辻褄が合わない部分に気付いたときは、話の腰を折ってでも「さっきの話とどうつながるんでしたっけ?」などと確認した方が無難です。

相手が出まかせでしゃべっている場合、深く考えていないので質問に対する答えにも矛盾が生じます。そういう人の言葉を信じていると痛い目にあうので要注意です。

もう一つのチェックポイントは内容の具体性です。

話の筋が通っていても、形容詞や抽象的なキーワードが並ぶときは、自分から会話にブレーキをかけて、言葉の一つひとつが意味していることを相手に確認すべきです。

専門用語や気の利いた言い回しには、「相手を分かった気にさせる」「煙に巻く」といった効果があります。裏返すと、こうした言葉を連発する人は、知ったかぶりをしているだけの可能性が高いのです。

その場合は「今おっしゃった言葉はどういう意味ですか」「例えばどのようなことを指しているのですか」「どれくらいの大きさ(数)ですか?」などと聞きます。

専門用語を深く理解しないまま使っていたり、実際の経験がないのに何かを語っていたりする場合、質問にうまく答えることができません。

逆に、そこで分かりやすい説明が返ってきたり、事例やエピソード、データなどを語り始めたりすれば、その人の発言の信頼性は高まります。

最後は根拠です。相手が自分の主張や考えを、理由を示さず断言する場合は根拠を尋ねてみるといいでしょう。

そもそも自分の発言に責任を持とうという意識がある人は、軽々しく断言はしません。「〜によると**だ」と出典を示したり、「〜の限りにおいては**だ」などと留保を付けたりするものです。

そうした言葉がない場合、単なる「ハッタリ」かもしれないと疑ってみる必要があります。

先ほど、「データを交えた説明は具体性がある」と説明しましたが、不自然に数字を羅列する人にも注意が必要です。

専門家などがその分野に詳しくない相手を丸め込むときに使いがちな手法だからです。その場合は、「どこが発表した数値ですか」「その試算の前提条件を教えてください」などと、出典や根拠を問います。

それに対して曖昧な説明をして誤魔化そうとしたり、難解な専門用語を使って説明したりする場合、実は自分の主張に根拠や自信がない可能性が高いのです。

- 人材採用・育成 更新日:2020/12/03

-

いま注目のテーマ

-

-

タグ

-